「ノスタルジアが否定的な意味で使われる場合があることも十分自覚してる」――ニール・フランシスの音楽的源泉へと迫る来日直前インタヴュー

シカゴを拠点に活動し2023年には《FUJI ROCK FESTIVAL》にも出演したミュージシャン、ニール・フランシスの音楽は強く郷愁的だ。アラン・トゥーサンを最大の音楽的リファレンスとしながら、フィラデルフィア・ソウル、シカゴ・ソウル、ジャズ・ファンク、アーバン・コンテンポラリーといった70~80年代のブラック・ミュージックからの影響をふんだんに自らの音楽へと落とし込みながら、自らが体験していないであろう“あの頃”を想起させるような音楽を彼は生み出している。

しかしそれは単純に彼が、過去にのみ囚われていることを意味しない。「ノスタルジアが否定的な意味で使われる場合があることも十分自覚してる」。そのように彼が本インタヴューで語ったように、彼は自らの多様な音楽的影響源からのインスピレーションを、ノスタルジアの織の中に閉じこもりただいじくりまわすのではなく、折衷させながらオリジナリティのある音楽として成立させようと試みている。

果たしてその試みがどこまで成功しているか、もしくはどのようになれば成功といえるのか、きっと本作『Return To Zero』においてもその答えは出ていない。アラン・トゥーサンはもちろん、カーラ・ジャクソン、ロイ・エアーズ、カーティス・メイフィールド、テーム・インパラ、そして細野晴臣といった数多の影響を受けた音楽家たちの名をあげながら、投げかけた質問へ真摯に答えてくれた彼の言葉の中に、その答えに繋がる手がかりを見つけ出してみたいと思う。(インタヴュー・文/尾野泰幸 通訳/竹澤彩子 協力/岡村詩野)

Interview with Neal Francis

──『In Plain Sight』(2021年)のリリース時、インタヴューをさせていただいた際、いつか日本に来たいと言ってくれていましたね。その後、2023年に《FUJI ROCK FESTIVAL》へ出演するため来日し、その際にはわれわれのYoutubeチャンネルである《TURN TV》にも出演してくださいました。実際に日本を訪れてみて、食、文化、アート、音楽などなど、どのようなことが印象的でしたか?

Neal Francis(以下、N):一生に残るぐらいの思い出だった。ライヴ後もバンド・メンバーと一緒に日本を観光して2週間くらい滞在してね。しかも、日本のスタッフが本当に良くしてくれてね。フジロックのお客さんも本当に素晴らしかった。その後、東京3泊、京都に3泊して大阪に行って伊豆半島の下田をまわって。今思い返しても本当に素晴らしい思い出で、また日本に行けるのを楽しみにしてるよ。

──Spotifyには“Where I’m Coming From”と題された、あなたの音楽的ルーツや現在の影響源となっていると思われる音楽をまとめた600曲以上のプレイリストがあると思います。そこに収められている音楽にはどのような共通点があるといえるでしょうか? またそれはどのような意図で、私たちが見られるようにしてくれているのですか?

N:そのプレイリストはもう何年も放置状態だったんだけど、ここに来てコンテンツを強化したいと思い立ってね。元々はファンにシェアするものとしてSpotifyをプラットフォームにして始めたものなんだ。君が言った通り、自分のインスピレーション源をシェアしようという意図のもとに。そしたら単純にその作業自体に思いのほか夢中になってしまってね。自分のお気に入りの曲をキュレーションすることが楽しくなっちゃって、あそこまで膨大に膨れ上がってしまって。

──そのプレイリストには、ロック、サイケ、テクノ、ファンク、ディスコ、ソウルなど新旧様々な音楽がセレクトされていると思いますが、ひと際私の目を引いたのはカーラ・ジャクソンの「Pawnship」でした。彼女もあなたと同じイリノイ州出身でシカゴ近郊に生まれ、2019年に全米青年桂冠詩人(National Youth Poet Laureate)に輝いたリリシストであり、ソウル、フォーク、カントリー、ブルースといった様々な音楽を吸収しオリジナリティあふれる音楽に仕上げているという意味では確かにカーラとあなたの音楽には共通点があると感じもしました。あなたがカーラ・ジャクソンのこの曲とどのように出会い、どのような意図でプレイリストにセレクトしたのですか?

N:まず、そこに目をつけてもらったことに本当に感謝だよ。カーラは本当に唯一無二の才能を持っている人で、僕が本当に心からリスペクトしている偉大なアーティストだよ。彼女のことを知ったのは、彼女のアルバムでベースを弾いている僕の友人と、“今、何やってるの?”っていう話になったとき、カーラの名前が出てきて、そこから彼女の「dickhead blues」に見事にハマってしまってね。もう本当に、脳味噌が吹き飛ぶくらいの衝撃を受けたんだ。あの卓越したソングライティングにしろ、すべてさらけ出すようなぶっちゃけぶりも、ゾクゾクするようなインスピレーションを搔き立てられたというか、僕にもこんなに自分をさらけ出せる曲が書けたらどんなにいいだろうと思ってね。テキサス州マーファで行われたフェスティバルで本人に紹介してもらえる予定だったんだけど、残念ながらニアミスに終わってしまって。マーファ自体が主要都市から車で3時間ぐらいかかる陸の孤島みたいな小さな町でね。そこで行われたフェスティバルで彼女のパフォーマンスを観させてもらって、その後も地元、シカゴで開催された《Pitchfork Music Festival》でも観させてもらったんだけど、本当に素晴らしいアーティストだよね。ここで彼女の名前を取り上げてもらって本当に嬉しいよ。

──それでは最新作である『Return to Zero』について話を訊かせてください。前作からは約2年ぶりの作品となりますが、本作の制作を始めることになったインスピレーション源や、きっかけを教えていただきたいです。

N:一応、その間もずっと音楽を作り続けてはいたんだけど、基本ツアーに出ずっぱりの状態で、レコーディングをするのに十分な時間を確保することができなくてね。だから曲ができた時期もバラバラで、何年かに渡って作られたものなんだよね。ツアーの合間に数日間自宅に戻れたときに自分を奮い立たせてスタジオに入って仕上げていったんだ。今は比較的時間に余裕がある時期で、シカゴのスタジオでマイペースで作品に取りかかってるよ。次のツアーに向けて出発を控えて、ここから数年間忙しい日々が続くことはほぼ確定なので、今のこの貴重な時間を有意義に使おうと思って。

──前作リリース時にあなたに話を訊いた時、アラン・トゥーサンがこの10年で最も影響を受けたアーティストだと話してくれました。確かに、前作のサウンド・ディレクションは例えばアラン・トゥーサンの音楽のような、ソウル、カントリー、ロック、ゴスペルといった音楽の伝統を引き継いだものになっていたと思います。他方、本作では、少し飛躍するかもしれませんが晩年のマーヴィン・ゲイやルーサー・ヴァンドロス、アレクサンダー・オニールの姿が浮かぶような「Back It Up」や「Dance Through Life」、「Can’t Get Enough」といった収録曲から80’s アーバン・コンテンポラリーの雰囲気を強く感じました。そこで、本作と前作のサウンド・ディレクションで共通している点と異なっている点、それぞれをお訊きしたいです。

N:まず、今の質問に感謝だよ。そんな錚々たるメンツの名前を挙げてもらえるなんて。まさに本作には、自分が昔から影響を受けてきた音楽の要素がそのまま反映されていてね。昔から本当に色んなジャンルの音楽に興味があったし、それこそダンス・ミュージックなんかも昔から大好きでね。そうした自分の大好きな音楽の中に共通点を探し出して、ロックとダンスを融合できないか、って考えてたんだ。とくに1970年代後半のエッジの効いたディスコ・ミュージックが好きで、その影響を本作では全面的に打ち出して見ようと思ったんだ。例えば、「Can’t Get Enough」はロイ・エアーズからの影響だし、彼の1970年代半ばから後半にかけての作品なんて、非常にディスコ的でありながらジャズ的な要素も盛り込まれてたりしてね。僕が育った時代は、ヒップホップ隆盛期だったんだけど、その頃のヒップホップがまさにロイ・エアーズだったり、あの時代の多くの音楽から影響を受けてることもあって、自分もそうしたヒップホップのサンプルの音を聴いて育って、一体その元ネタになる音源がどこから来てるのか興味を持つようになったわけさ。そうしたサンプルを通じてロイ・エアーズやロニー・フォスター、あるいはクリード・テイラー主宰の《CTI Records》経由でグローヴァー・ワシントンといった、素晴らしいジャズ・アーティストを知るようになったんだよね。その一方では、もっとメジャーどころの、それこそ今名前の挙がったマーヴィン・ゲイだったり、デヴィッド・ボウイだったり、エレクトリック・ライト・オーケストラなんかにも夢中になっていって。それが自分の中に全部ストックされてシチューみたいにごった煮になってるんだけど、それがまさに僕のインスピレーションの源泉、自分の音のパレットの土台なんだ。しかも、自分がレコーディング・エンジニアとして経験を積んで自信をつけてきたことから、それが年々ますます拡張していく一方で、とくに最近はよりエレクトロニックな方向に興味がいっててね。それこそノイ!やジョルジオ・モロダーの音楽や、あるいは彼らに影響を受けたエールやダフト・パンクのようなアーティストにまで興味は拡大していて。そして、ここで、君の最初の質問に戻るようにアラン・トゥーサンってところに回帰するんだよ。アラン・トゥーサンが今言ったすべての音楽の点と点を繋ぐ見事な仲介者を果たしてくれるわけなんだ。毎回、どこまでいってもアラン・トゥーサンからの影響がついてまわる。それこそアラン・トゥーサンは、ヴォーカルによるハーモニー、インストゥルメンタルによるハーモニー、すべての音を統合するアレンジメントの名手であり、さらにハーモニーだけでなくスタイル面で音楽ジャンルの融合を果たしてるんだから、まさに素晴らしいインスピレーション源であり、お手本でしかない。

──本作にはハートランド・ロックのような「What’s Left Of Me」や流麗なストリングスとコーラス・ワークが光るフィラデルフィア・ソウル・テイストの「 Don’t Wait」も収められており、確かに前作と比べてサウンドのバリエーションが豊富になっている感覚もあります。

N:つい先日のどこかのインタヴューでも話題になったんだけど、シカゴ民としては何といっても《Cadet Records》の存在が外せなくてね。名前に馴染みがない人たちのためにここで説明すると《Chess Records》のジャズ部門的な感じといったらいいのかな。ロータリー・コネクションやらドロシー・アシュビーやらラムゼイ・ルイスに至るまで、才能豊かなアーティストたちが勢揃いの夢のようなレーベルがシカゴの音楽シーンにおける重要な柱として存在していてね。さらにシカゴを代表するもう一派としてカーティス・メイフィールドの率いる流れがあって、カーティスもまたオーケストラの楽器とどこまでも重厚かつ濃厚なファンク・グルーヴを融合させる名手だし、同じシカゴ民として昔から憧れの対象で刺激を受けっぱなしなんだ。そして、ついに今回のアルバムで念願叶って初めてストリングスの編曲に挑戦することができたんだよ。これに関しては今回限りではなく、この先もっともっと挑戦していきたい。今君が言ってくれた豊かさってところに関しても自信もついたことだし。しかも、今回のアルバムの中に入ってるストリングスの音って、オーケストラではなくて、1人のヴァイオリニストに弾いてもらってその音を多重録音する方式を採用してるんだ。今回、その形でここまでの音が実現できたことが自分にとってもすごく自信になったし、この先ヴァイオリン以外にもオーボエや、フレンチホルン、もっと色んな音を使って何かできないだろうかって、さらなる夢を膨らませてるところだよ。

──これまで言及してきた、アラン・トゥーサンの音楽も、ハートランド・ロックも、アーバン・コンテンポラリーも、サザン・ロックも、ピアノ、シンセサイザー、オルガンといった鍵盤楽器がサウンドの重要なポジションを占める音楽だと思います。あなた、もしくはあなたの音楽にとって鍵盤はどのような楽器で、音楽制作にどのような影響を与えているものでしょうか。

N:自分にとって一番身近な楽器はピアノで、そこは今までもこれからもずっと変わらないね。ただ、最近になって自分の中で浮上してるのがギター。ギターで曲を書いたりデモを作るようになったりもしてる。今、自分のスタジオから繋いでるんだけど、この場からも8台、9台の違う種類のキーボードが目に入るくらい。これが僕にとって頼りになるプチ・オーケストラみたいなもので、これならいつでも使えるし気に入らなかったら容赦なくカットできるしね。これが自分の音作りのホーム・ベースになってくれてるかな。

──先ほど言及した、80’sアーバン・コンテンポラリーはこの10数年で、ヴェイパーウェイヴの浸透とともに改めて注目されるようになっていったとも考えています。あなたは、ヴェイパーウェイヴ、あるいはフューチャー・ファンクやモールソフト、シグナルウェイヴといった派生ジャンルに触れ、そこから何かのインスピレーションを受けたりしていますか?

N:ここ最近というか、この数年間ずっとなんだけど、自分もバンド・メンバーも、YMOだったり80年代の日本のアーティストに一気に関心を持つようになってね。自分の中で“ヴェイパーウェイヴ”って言葉のイメージは、完全に日本の音楽と紐づいているんだよ。実際、自分が音楽を作るために使用している機材もあの年代のもので、自分が今使ってるシンセサイザーも全てKORGだったりRolandだったり80年代のものだし、テープ・マシンも80年代の日本製のものを使っていて、これが確実に今回のサウンドに影響を与えていると思う。発音が間違っていたら悪いけど、ハルオミ・ホソノの音楽もまさに影響源だね。

──間違っていないですよ。細野晴臣さんですね。

N:彼のソロ・アルバムや、彼も参加したオムニバス・アルバムの『PACIFIC』(1978年)から確実に影響を受けている。実際、あの辺の作品が後に幅広いアーティストに影響を与えている気がするんだよ。それこそビーチ・ハウスや、ネオン・インディアン、テーム・インパラだとかね。しかも、自分はそういったミュージシャンからも漏れなく影響を受けているんでね。それとは別のところで、ぐるっと一周して円で繋がったような象徴的出来事として、僕の前作はデイヴ・フリッドマンがミックスを手掛けてくれてたりもしたからね。デイヴ・フリッドマンはテーム・インパラの作品もいくつか手掛けてるし、他にもMGMT、ネオン・インディアンなんかも手掛けたりしてて、実際、僕はあの辺の音楽にもかなり影響を受けているんだよ。具体的には2010年代、僕が大学生で20代前半だった頃はパーティーなんかでも彼らの音楽がしょっちゅうかかってるような時代でね。70年代や80年代の音のテイストからものすごく影響を受けている感じの音でもあるし。それは僕が今やってる音楽にも確実に影響として受け継がれてる。というか、そうであるといいな。

──あなたがアルバムに先行して発表している「Need You Again」や「What’s Left Of Me」のMVはいずれも、まるで90年代のVHSやホームビデオのようなエフェクトが印象的な作品でしたが、それらにはやはりヴェイパーウェイヴ的感性、美学が影響しているのでは? と思ってしまいます。MV制作にあたり、このようなエフェクトの映像を採用したのはどのような理由からなのですか?

N:元々予算が相当限られていたのもあり、「Need You Again」のMVも予算的に本来は制作できないはずのものだったんだけど、自分が持っている80年代の古いVHSカメラを使って、ツアー・マネージャーと一緒に冬のシカゴの湖畔に行き2時間ほど撮影したんだ、まさに文字通りの自主制作というやつで。撮影当日のシカゴの気温はマイナス10度とかだったので、ところどころ南極で撮影したかのような場面になってるけどね(笑)。予算が限られていたからこそ生まれた案だけど、ヴィジュアル的なイメージもすごく音楽にぴったりだと思ってね。

──以前に私が行ったインタヴューであなたは、「僕が持っているレコードのコレクションの殆どは60年代、70年代のアメリカ音楽。だから自分の音楽も自然とそういうサウンドになるんだと思う」と話してくれました。さらに先ほど質問したようなMVのエフェクトや世界観も相まって、あなたの音楽に“ノスタルジー”といった感情を抱くリスナーもいるかもしれません。あなたの音楽にとって“ノスタルジア”とはどのような位置を占めていて、機能するものなのでしょうか?

N:自分の中でのノスタルジーの定義、あるいは僕が“ノスタルジア”という言葉を使うとき自分の中に湧き起こる感情としては、人生に刻まれた記憶の残像のようなものだね。そして、それがある種のサウンドによって記憶の中から蘇ることが往々してある。そういう意味で言うなら、僕が作り出すものはすべてノスタルジアと結びついているともいえるかな。僕が書いている曲のすべては自分自身の経験や感情を元にしているわけで、自伝的であるどうかは関係なしに自分以外のキャラクターを設定して、その人物の目線から曲を書くとか滅多にしないけど、たとえ想像上のストーリーだとしても、自分の記憶のどこかを発端にしてるわけだから。もちろん、ノスタルジアが否定的な意味で使われる場合があることも十分自覚してる。必ずしも自分の音楽に向けられたものに限らず、音楽批評の中ではどうも良くない言葉として使われてることが多い印象だしね。ただ、僕自身はノスタルジアに対して否定的な感情は一切持っていないんだよ。むしろ、居心地がよくて自分の思考を心地よく刺激してくれる、自分にとってのお気に入りの場所というかね。そう、基本的に僕が普段好んで暮らしている頭の中の世界だと思ってくれたらいいかな(笑)。

──本作のタイトル・トラックでもあり、ラスト・トラックでもある「Return To Zero」は1分足らずの鍵盤が飛び跳ねるインストゥル・メンタル楽曲ですが、この楽曲とタイトルにはどのような意味が込められているのでしょうか。

N:あの曲はもともとは「What’s Left Of Me」の終わりに繋がるような、「What’s Left Of Me」のアウトロ的なものとして作ってあったんだ。自分が最初に思い描いていた曲順としては、「What’s Left Of Me」がアルバムのラストから2番目で、「Return To Zero」はそのアウトロ的な機能を果たしてたんだけど、まあ、よくあることでレコード会社との話し合いにより、現在の曲順が採用され「Return To Zero」がラストとして配置されることになり。もちろん、自分でもそれで問題ないと思ったからそうしたわけだけど(笑)。それとすごくいいなって思うのは、あの曲が何か別の方向性を示唆しているようにも感じていてね。少なくとも、僕の中では。何かもっと違う可能性がこの先に繋がってるんじゃないか、それをもっと探求してみたいっていう欲求を焚きつけてくれるような感じの曲で。この曲自体はピアノのフレーズとシンセサイザーだけでのシンプルな構成になってるんだけど、元を探っていくと僕が大好きなイギリスのライブラリー・ミュージックがインスピレーション源になっていてね。これについて語り出すとまた話が長くなりそうだけど、要するに、あの僅か1分足らずの曲についてここで語り切れないほどのものが込められてるんだよ(笑)。

岡村詩野(以下、O):先ほど名前が挙がった細野晴臣さんについて伺いたいのですが、細野さんの70年代や80年代のアルバムは“イマジネーション”が大きなインスピレーション源となっています。つまり、当時、アメリカに行ったことがないにも関わらず、アメリカに対する憧れや想像力を駆使して作り上げた作品であるということです。いま、世界の情報に簡単にアクセスできたり移動できる時代になったことはもちろん素晴らしいことですが、一方で自由に“イマジネーション”を働かせる自由が奪われてしまった側面も少なからずあると思います。あなたの作品も、自由な想像力から生み出された面があると思うのですが、それはどの程度意識しているのでしょうか?

N:なるほど。そこはまるで意識してなかった領域ではあるけど、そう言えば、細野さんがアラン・トゥーサンの音楽スタイルに影響を受けてるっていう話は前に聞いたことがある。ただ、日本語がまるで理解できない僕みたいな身からすると「東京ラッシュ」みたいな曲は、すごく物珍しくて、荒唐無稽なくらいユニークに聴こえるんだよね。歌詞についてはまるで理解できないんだけど、おそらく70年代のアメリカのロック・バンドから影響を受けたその独自の音楽的スタイルは、すごく新鮮で面白い解釈だと思う。

O:先ほどの細野さんの話と関連して、70年代、80年代にはアメリカやイギリスの音楽についての情報が今ほどダイレクトに日本に入ってこないし、どういう機材を使って録音していたのかもわからない時代だったはずです。あなた自身、レコード・コレクターでもありますし、現在アメリカ人として、過去の細野さんと似たような感覚で日本の音楽に触れているところもあるかと思うんですね。ただ今は、どこのスタジオでどういう機材を使ってレコーディングしてるんだってことをアーティストも積極的にリスナーと共有できたり、簡単に色んな情報にアクセスできてしまうからこそ、頭で想像する面白さみたいなものは薄れてしまうのではと思いもします。あなたは、そのような想像力の希薄化を意識することはありますか。それとも今の時代は今の時代として、新しい音楽の楽しみ方をすればいいんだっていう考え方のどちらに近いですか。

N:すごく良い質問。ただ、僕の音楽作りのプロセスに関して言うと、音のパレットとしてあの時代の音楽に影響を受けてはいるものの、大前提として、あの時代の録音を自分で再現しようとは思っていないんです。どんなに同じ方法を使っても再現することは不可能だと思うから。確かに自分はテープで録音したり、アナログ機器を使って録音したりしているけど、それは単純にそうした音づくりや、機材作業が大好きだからなんです。あの時代の音をただ模倣したいわけじゃなくてね。あるいは、これも最近よくインタヴューなんかで訊かれるので強調しているところなんだけど、僕は何も現代の音楽制作ツールやテクノロジーを否定するつもりは一切ないんだよね。むしろコンピューターは素晴らしいと思ってるし、クリエイションにおいても素晴らしいツールだと思って感心して驚愕しているくらい。ただ、本当にあくまでも個人的な趣味として、アナログでコツコツ手作業していくのが好きなんだよね。手で触れることのできる感覚であり、手作りのクラフト感覚というか、子供の頃から絵を描いたり飛行機のプラモデル作りが好きで、大学生の頃は建築を学んでたくらいだから。それもあってコンピューターの画面上ですべて処理するよりも、アナログ的なやり方で手作業をするのが好きなんだ。ただ、アナログも懲りすぎると偏愛になって、かえって自分の可能性や視野を狭めてしまいかねないし、そのことは僕も十分自覚してる。それもあって、逆にコンピューターを自分の音楽に取り入れることに興味を持とうと意識してる。それこそ、デモやシーケンス、ループを作る上では非常にパワフルなツールになりうるしね。

O:現代のインターネット環境下における情報過多の時代で、音楽から想像力や神秘みたいなものが奪われてしまってるんじゃないかという見解についてはどのように考えていますか。

N:少なくとも自分の中の感覚としては、そこまで情報過多の恵まれすぎた環境にいるという実感は正直ないかな。無意識のうち自ら遠ざけてるのか、ただ結果的にそうなってるのかはわからないけど。ただ、こんなことを言うとおかしなことを言ってると思われるかもしれないけど、僕は普段、そんなに音楽を聴かないんだよね。インターネットで最新の音楽や情報を自分から積極的に漁りに行くタイプでもなく、たまたま縁があって自分の元に訪れてきた情報に接しているだけというか。僕と音楽との接し方もまさにそんな感じなんだ。正直なところ、今はレコードもそんなに買わなくなったし、すでに大量のレコード・コレクションを所有してるのでね。今なんてバッハの研究に熱心になってるくらいで、新しいものを探し行くより、すでに自分の持っている情報源を掘り下げることに興味があるフェーズに来てる感じではあるんだよね。ピアノでバッハを弾いたり、楽譜を読んだり、今持ってるレコードを聴いたり本を読んだり、必要なときには図書館に行ってバッハについて書かれた書物を借りてきて読んだりしてね。Spotifyのアルゴリズムによって自分が聴く音楽を決定されたくないという気持ちではある。それもあって最近はSpotifyをあまり使わなくなって、その代わりラジオを聴くようになったんだ。いま、シカゴに本当にごくごく限られた周波数帯の《Lumpen Radio》っていうまさに地元密着型のラジオ局があってね。そこのDJ達のチョイスがまたニッチすぎて凄いんだよ(笑)。それこそ変わり種のディスコから、エレクトロニック・ミュージックから、カントリーまで自分のアンテナに引っかかったものだったら何でもかんでも流しているようなラジオ局で、それがどうやら僕の今のモードにちょうどいい感じなんだ(笑)。

──4月には東京・大阪での来日公演も控えています。日本のリスナーに向けてコメントをお願いいたします!

N:ここ数か月、シカゴでずっとリハーサルをしてきて、日本でライヴをやる頃には30公演くらい経験しているはず。だから、その頃にはメンバー同士の連携もバッチリ取れて、すごく良いコンディションでライヴに臨めると思う。日本に戻って演奏できることにすごく感謝してるし、良い内容のステージがお届けできると思うので。また日本に戻って演奏できる日を本当に心から楽しみにしてるよ。

<了>

Text By Yasuyuki Ono

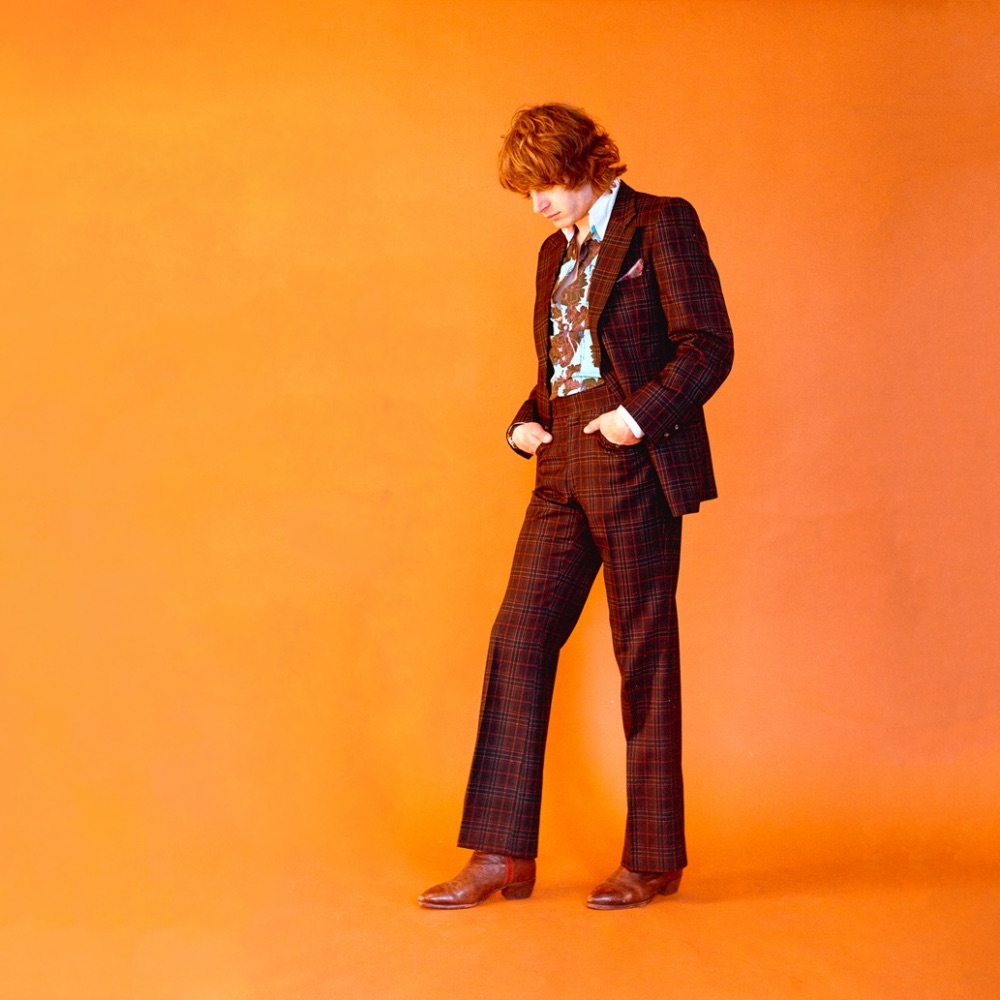

Photo By Nick Langlois

Interpretation By Ayako Takezawa

Neal Francis 単独ツアー

◾️2025年4月24日(木) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 19:00 START 20:00

◾️2025年4月25日(金) 大阪・Shangri-La

OPEN 19:00 START 20:00

問い合わせ : SMASH

https://smash-jpn.com/live/?id=4366

New Album

Neal Francis

『Return to Zero』

LABEL : ATO Records / Big Nothing

RELEASE DATE : 2025.3.14

TOWER RECORDS /

HMV /

Amazon /

Apple Music

関連記事

【INTERVIEW】

「アラン・トゥーサンからは、ここ10年で最も影響を受けていると思う」

ニール・フランシスが語る自らの音楽的ルーツと音楽制作

https://turntokyo.com/features/neal-francis-interview/