キム・ドオン(Kim Doeon) 来日公演直前インタヴュー

デジタルならではの音を探って

1998年生まれのソウルの電子音楽家、キム・ドオン(Kim Doeon)が3月30日に来日ライヴを行う。2022年に大作アルバム『Damage』を発表してリスナーの注目を浴び、韓国の音楽批評メディア《Tonplein》で“The Best Album of 2022”に選ばれるなど批評的にも賛辞を受けた。2024年にはワンオートリックス・ポイント・ネヴァーのソウル公演のサポート・アクトとしても活躍。

本インタヴューはそんなキム・ドオンの音楽を日本のリスナーに知ってもらうきっかけの一つとなるよう、簡単な紹介を目的に組まれたのだが、話すうちに話題は彼のディープなルーツや作曲の裏側にまで広がり、非常に充実した対話となった。

(インタヴュー・文・翻訳/万能初歩)

Interview with Kim Doeon

──まず日本のリスナーに向けて簡単な自己紹介をお願いします。

キム・ドオン(以下、K):ソウルで電子音楽を作っている、プロデューサーのキム・ドオンです。2022年にデビュー・アルバム『Damage』をリリースして、ライヴをしたり、映像用の音楽の制作依頼を受けたりもしています。よろしくお願いします。

──主にどのような音楽を作っていますか?

K:楽器で言うと、シンセサイザーを使って音楽を作ります。特定のジャンルでは申し上げにくいのですが、ニューエイジやアンビエントをコアとしています。直観的に美しいと思わせる音を集めている、と言ってもいいですかね。

──アンビエントは電子音楽ともよく絡んでくるのですが、ニューエイジというのは意外でした。演奏の観点から接近しているのでしょうか?

K:ニューエイジをどう定義するか難しいですね。おそらく一種のハーモニーやメロディーの進行的な意味でニューエイジとおっしゃったと思うのうですが、私の場合はより文化・思想的に神聖さを表す、瞑想的でスピリチュアルな音楽を指してニューエイジだとみています。例えばドイツの電子音楽グループのタンジェリン・ドリームも私はニューエイジとして理解しています。

──どのようなきっかけで音楽を始めたのでしょうか? ルーツにある音楽も教えてください。

K:まず、家族に音楽をやっている人はおらず、私自身も(大学などで)正規の専門的な音楽教育を受けたわけではありません。幼い頃から電子機器が好きで、スマートフォンに入っていたGarage Bandでよく遊びました。小さい機械からいろんな音を出せるのに興味が湧いて。特定の楽器からではなく、DAWのようなツールから始まったんです。

そして当たり前ですが、音楽を聴くのも好きでした。でもライヴにたくさん足を運んだりはしておらず、周りに音楽をやっている知人がいるような環境でもなかったため、音楽に接するほぼ唯一の経路はインターネットでしたし、インターネットを通してディグをしていくことでいろんなジャンルに出会えました。

一番最初に好きになったのはヒップホップでした。中学生の時、『SHOW ME THE MONEY』(韓国の人気ラップ・オーディション番組)が盛り上がり、ヒップホップ自体が韓国で大衆的な音楽になっていましたし、私もよく観ていました。そこから自然にアメリカのヒップホップをよく聴くようになったのですが、例えば当時流行りのエイサップ・ロッキーがやっていたようなトラップ・ミュージックよりは、J・ディラやマッドリブなど、90年代のヒップホップを聴き込んだ覚えがあります。それである日、「こんな音楽はどうやって作るんだろう」と思い、調べてみたらサンプリングという手法で作られていたことを初めて知って。その時期にはいろんなサンプリング・ソースをディグしましたね。だから、音楽を始めたのは、情報技術の発展に伴って音楽ができる環境が作られたからこそでしょう。

──はじめはサンプリングをメインとした音楽だったのですね。一方で、先ほどはニューエイジをルーツとおっしゃいましたし、デビュー・アルバム『Damage』にもストリングスを用いたトラックがありますよね。サンプリングで作る音楽からより旋律的な音楽の制作へと移ったのはどうしてですか?

K:ちょうどサンプリングがメインのヒップホップを聴いてから、J・ディラを経由してNujabesなど日本のヒップホップも聴くようになりました。そして自然と様々な日本のアーティストも聴くようになって、電子音楽家のススム・ヨコタを知りました。ヒップホップではよくジャズやR&B/ソウルなどをサンプリングするのに対して、ススム・ヨコタは『Symbol』(2004年)でドビュッシーのサンプルを用いたりしていて。そこでクラシックをサンプリングしている音楽を初めて聴いたんです。それ以降、ラヴェルやドビュッシーなどの作曲家をはじめ、いろんなクラシックに触れて、自然と旋律を取り入れて真似しようと思いました。

さすがに専門的な音楽教育を受けたわけではないので最初は苦労しましたし、今でも作曲は難しいですが、それでも自分なりのやり方を探しています。演奏に自信があるわけではなく、もともと音楽はシーケンスを組むことから始めたので、テトリスで遊ぶような感覚でプログラミングしています。

──シーケンスを組んで(打ち込みで)クラシック的な演奏を試そうとすると、楽器特有の微妙な弾みやアクセントを表現しにくいと思うのですが、それらを一つずつ調整していくのでしょうか?

K:はい。MIDIを活用する方たちは知っていると思うのですが、MIDI CC(コントロール・チェンジ)ナンバー、つまりアコースティック楽器の揺れやグライドなどのいろんな奏法をMIDIのクリップ内のグラフで調整すること、それも一種の作曲とみれると思っていて、それを扱うのが好きなんです。

でも『Damage』に限って言えば、多くの音をクォンタイズしました。反抗的な気質ですかね。つまり、みんなはなるべく機械をヒューマナイズしようとするのに対して、「それだけが本当に正解なのか?」と疑いがあったんです。それで、「よりコンピューターで制作された感じにするのはどうか?」というアイディアに落ち着きました。

──使われている楽器やプログラムも気になりますが、ご紹介できますでしょうか?

K:さすがにもうGarage Bandは使っていないです(笑)。だからといって、特別に尖ったものを使っているわけでもなく、ポピュラーなAbleton Liveをメイン・シーケンサーとして使っています。私にとってはDAWそのものが最も身近な楽器でしたし、デジタルの環境に慣れていたので、五線譜よりはMIDIキーボードでの打ち込み、EQing、オートメーションなどに馴染みがあります。元の楽器のトーンを加工したりいろんな音のパラメーターをいじる作業により時間を費やしますね。

他にはサンプラーVST、ハードウェア・シンセサイザー、ペダルなどを主に使っていて。『Damage』を作る当時はアナログ・シンセサイザーに惹かれて、《Moog》のSub PhattyやProphet、そしてセミ・モジュラーとしてMother-32も使いました。でも一つの楽器を最後まで使うというより、必要に応じて中古で買ったり売ったりしながら使ってましたね。VSTもたくさん使いました。Omnisphereを筆頭に大衆的なVSTを用いてそれらのトーンをより自分らしく作るのに興味があるんです。例えばピアノの音にペダルをかけてギターのような音にするとか、既存の楽器固有の音色を捻じ曲げる感覚ですね。ライヴでは《Novation》のPeakをよく使いますし、グラニュラー合成を用いたペダルも使っていて、最近は《HOLOGRAM》のMicrocosmにハマっています。

『Damage』を作っている時はウォームなトーンが好きでアナログ・シンセサイザーにハマっていました。《Roland》のJP-8000は今でもよく使っています。が、アルバム制作時からはもう2年も経つので、最近はよりメタリックで鋭い音にも美学を感じますね。それでウェーブテーブル方式のシンセサイザーにもハマっています。

──ありがとうございます。では、すでにいろいろ先走って質問してしまいましたが(笑)、話題のデビューアルバム『Damage』についてご紹介お願いします。

K:『Damage』は主に20代序盤で作った曲の中から選んでできたアルバムです。成人してから社会とかけ離れている感覚を味わい続けていました。音楽を作る以外には何も関心を持たず、中毒のように、ひたすら音楽だけやっていました。ある意味、自己満足を最大の目的に作業をし続けましたし、それをどうやって公開/共有するかについてはあまり考えていなかったですね。あまり満足な結果が出ない時にはヒドい自己嫌悪に陥ったりもしていました。心理的に不安定な思春期を経たと言えるでしょうか。そんな感じで20代序盤には自己逃避的に音楽を作っていたのですが、それでも音楽の仲間や友達ができていくものなんですよね。友達からのフィードバックを聞いたりすることで勇気を得て、ようやく作り出せたアルバムだと思います。

アルバムの内容以前により個人的な話をすると、まずアイディアとして一人の語り手を設定したのですが、友達からのフィードバックをもらった際に「ゲーム音楽みたい」という意見が多数あったんです。実は私はゲームをあまりやらないのですが、親しい友からの言葉だったので真剣に振り返ってゲーム音楽も探ったりしました。それで「Newbie」「Portal」といった曲名や歌詞でそういったゲーム用語を使っています。

また、せっかくのアルバムなので、より構造的な接近が欲しいと思い、最初のトラックの「청명 Crystalline」と最後のトラック「Green Screen」で首尾を対比させて、アルバム全体をループさせることでより説得力が生まれればいいなと思いました。それでまず「自然」と「技術」といった大きな概念をそう言った図式に当てはめて、自らも解釈していきたかったんです。

つまり、『Damage』は言語的・論理的なアイデアから出発して音楽ができたのではなくて、まず音楽を直感的に作ってからそこに込められた想いや当時の状態を自ら振り返るという方法で練り上げた作品なんです。

──20代序盤に作った曲を集めたとのことですが、それらをより構造的なアルバムとして完成させるために、どんな作業を加えたんでしょうか?

K:パズルを完成させるような作業でしたね。まずデモが30曲以上あって、それらをプレイリストにまとめて一日中聴く段階がありました。滑らかで納得のいく流れになるまでずっとプレイリストの順序を変える作業があったんです。

──アルバム作業もテトリスのような感じだったんですね。様々なジャンルで活躍するアーティストがフィーチャリングされているのも本作の特徴ですが、どのような基準や手順で声を掛けていったんでしょうか?

K:収録曲の編曲がほぼ全部終わった状態からフィーチャリング陣へコンタクトしはじめました。声を掛ける基準はまず私がそのアーティストのファンであることでした。アルバムの制作中はずっと自分の音楽にばかり没頭していたのですが、作業が終わる頃にはその前に聴いてきた音楽が思い浮かんだんです。その声が10代の記憶を埋め尽くしているのに、それを抜きにして果たして自分の話ができるのだろうかと思いました。

やがて、それらの声を自分の作品に収められるのか挑戦したいという意識が生まれました。参加された方の中でFisherman以外はあまり電子音楽に接点がありません。多様なジャンル音楽の中で自分らしい音楽をされる方々だったので、彼らの声が一つのアルバムに収まることをよく想像しましたし、物語面でも歌詞が好きなアーティストたちでした。それでアルバムの収録曲中にヴォーカルのトップラインが入りそうな曲を絞って、中からどのアーティストにどのインストゥルメンタルが似合うかについて考えました。

例えばイ・ランさんの場合はアコスティック・ギターとコントラバスの編曲がもともとやっていらっしゃる音楽も浮かんで似合うと思いましたし、ポップな感じの「요새 Fort」にはSE SO NEONのソユン(So!YoON!)さんの声と歌詞が加わったら面白そうだと思いました。eAeonさんが参加した「거울 Mirror」は陰湿な雰囲気やディストーションされたサウンドが(eAeonが所属していた)バンド、MOTのサウンドと通じるところがあるように感じました。Rad Museumさんの場合はヴォーカルのハーモニーにこだわりがあって、またどこかディズニー風なところがあると思えて、ストリングスが最も多く使われた「창 Window」という曲に適していると思いました。このようにフィーチャリングしたアーティストがもともとやっていた音楽の要素から考えを膨らませていったんです。

──そのようにして作られた『Damage』は、現在の韓国電子音楽シーンで最もホットなインディペンデント・レーベルの一つ、《SoundSupply_Service》から発表されました。レーベルと密に協力しているように見えますが、アルバムのみの契約で、レーベルに所属しているわけではないんですよね? レーベルとの関係性について教えてください。

K:おっしゃった通り所属事務所ではありません。《SoundSupply_Service》の代表、cjb95さんとはもともと知り合いで、レーベルを立ち上げることも事前に知っていました。その後、アルバム制作に入ってから、「まだ自分には音楽産業への理解が足りないけれど、《SoundSupply_Service》からフィジカルの制作や業務面でのサポートを受けられるのか」と尋ねました。そこからアルバムのアイディアも交わしていって、《SoundSupply_Service》からリリースすることになりました。アルバム制作過程をシェアできる点で寂しさも軽減しましたね。

そもそも《SoundSupply_Service》はアーティストに所属の概念はなく、アルバム単位での契約のみですが、それでもレーベルを通してアルバムを発売したアーティストたちの間に緩い紐帯感覚はあるように思えます。それでよく顔合わせしたり、ノウハウなどをシェアしたり、コンピレーション・アルバムを制作したりしています。友達って、毎日見るような友達もいれば、たまに会うだけで馴染み深い友達もいるじゃないですか。そんな感じの、信頼できる関係です。

──3月30日に日本で初ライヴを行います。どのような心境ですか?

K:日本に旅行で行ったことはありますが、ライヴに行くのは初めてなので胸が躍ります。観客からのフィードバックが韓国とはどう違ってくるのか、そしてローカルのアーティストたちがどんな雰囲気の中で音楽を作っているのか気になります。

──ライヴ・セットがどのように組まれるか気になります。

K:プロジェクトと目的によって楽器の編成やセットは異なりますね。主に自分のアルバムを持って回るライヴはもともと一人でやっていたのですが、よりライヴ的なパフォーマンスを見せるためには、アルバムのすべての編曲を一人で担うのはさすがに難しく。その後、schpes4に連絡してデュオ・セットを組みました。楽器やライヴ、セッションなどについてよりよく知る機会になりましたね。日本でもデュオ・セットでやるつもりです。

──ほぼ最後になりますが、好きな音楽や最近聴いている音楽を教えてください。

K:基本「好きな音楽」といえばその日の気分とシンクロする音楽をよく聴いて、その気分はいつも変わりますのでこういう質問は苦手なのですが(笑)、コアに根付いていると思うのは70年代のスピリチュアル・ジャズですね。ファラオ・サンダースやアリス・コルトレーン、サン・ラのようなジャズ・ミュージシャンを知ったのはマッドリブのサンプリングからの影響が大きかったです。

また、清水靖晃、吉村弘、ススム・ヨコタなどの80年代の日本の電子音楽/アンビエントもよく聴きます。ざっくりですが、その2つのジャンルには帰省したような安定感がありますね。すごく寂しかった頃に聴き込んだからでしょうか、慰められる音楽です。

そして最近発見したんですが、ヨン・ソクウォン(Yeon Seokwon)という韓国ミュージシャンの1991年作『THE MERMAID』というアルバムがあって。Piano Shoegazerというミュージシャン仲間から薦められたのですが、韓国の電子アンビエント/ニューエイジの隠れた真珠のようなアルバムだと思います。割と昔に韓国でこんなアルバムが出たと知って驚いたので、ご一聴をおすすめします。

──他に日本のリスナーにおすすめしたい韓国のエレクトロニック・ミュージックはありますか?

K:そうですね、周りにすごく上手で頑張っている友達がいっぱいいますし、紹介したいアーティストもたくさんいますけど急に絞るのが難しくて……(考え込む)。先ほど言及したPiano Shoegazerのアルバム『Sisyphus Happy』(2023年)や、『Damage』にも参加したプロデューサー、Fishermanのアルバム『The Dragon Warrior』(2020年)、そして『Damage』をリリースしたレーベル《SoundSupply_Service》のコレクションやコンピレーションもチェックしてみると面白い作品にいっぱい出会えると思います。

──では最後の最後に(笑)、今後の計画や将来の目標についても教えていただけると嬉しいです。

K:去年ライヴをするたびにファンの方たちから次のアルバムはいつ出るのかとよく聞かれて、その度に答えた時期よりも遅れてしまって申し訳なかったのですが、とりあえず今年中にはセカンド・アルバムをリリースできるよう頑張ります。前作とはまた違うテクスチャーを出すためにたくさん研究しています。もしかしたら私が歌を歌うかもしれません(笑)。K-バラードの感性を感じられる可能性もあります。

<了>

Text By Shoho Bannou

umm edition

2024.3.30(土) 23:00

Spotify O-EAST 3F/東間屋

ADV:2,500JPY DOOR:3,500JPY

《LIVE》

Kim Doeon / 食品まつり a.k.a foodman / uku kasai

《DJ》

FELINE / 川辺素 / 坂田律子 /mieuxxx

https://shibuya-o.com/east/schedule/umm-edition/

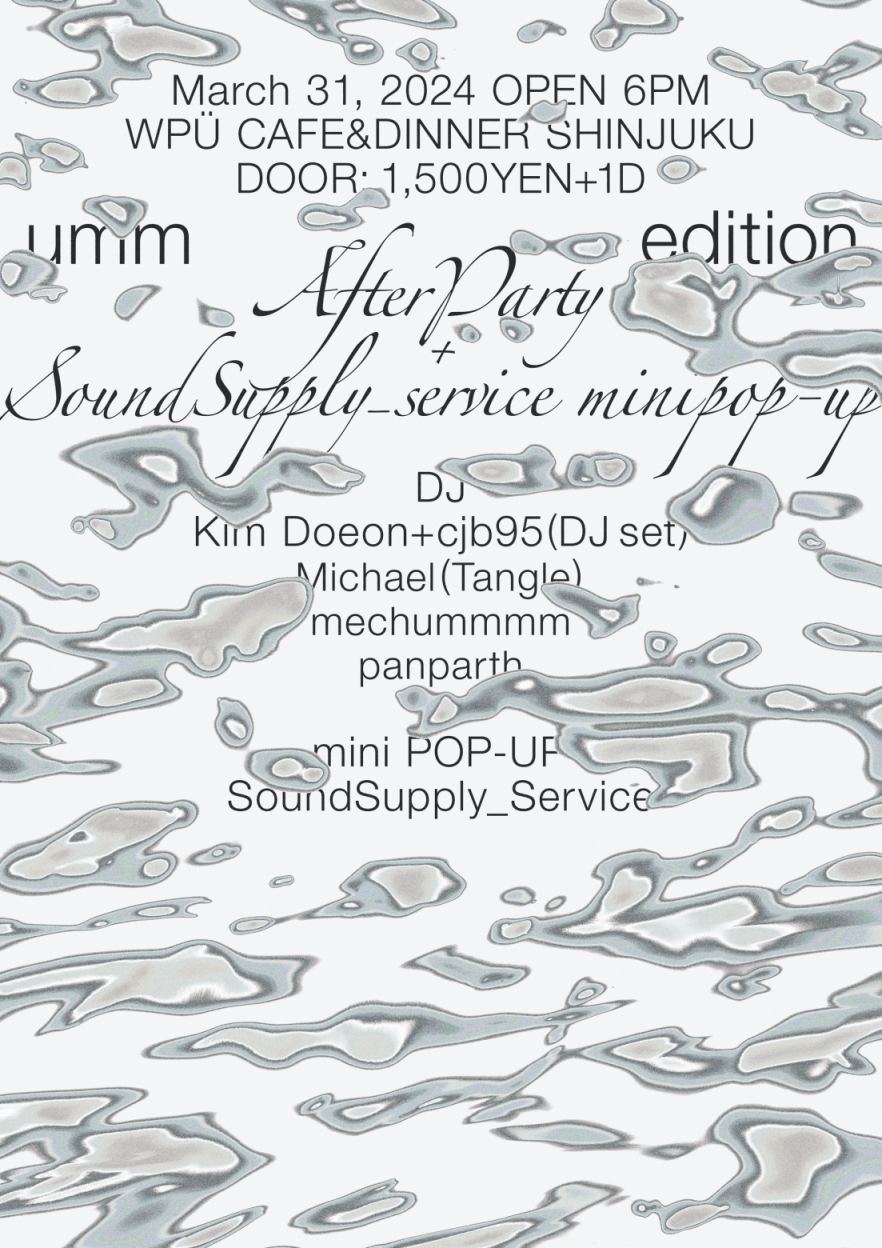

umm edition after party + SoundSupply_service mini POP-UP

2024.3.31(日) 18:00

WPU Shinjuku

エントランス:1,500 + 1D

《出演》

Kim Doeon + cjb95 / Michael(Tangle) / mechummmm /panparth

《mini POP-UP》

SoundSupply_Service