東郷清丸はディストピアの中で何を発見するのか

真っ赤なTシャツから覗く、野趣あふれる腕。 黒縁メガネの奥に光る、全てを見透かすような眼差し。

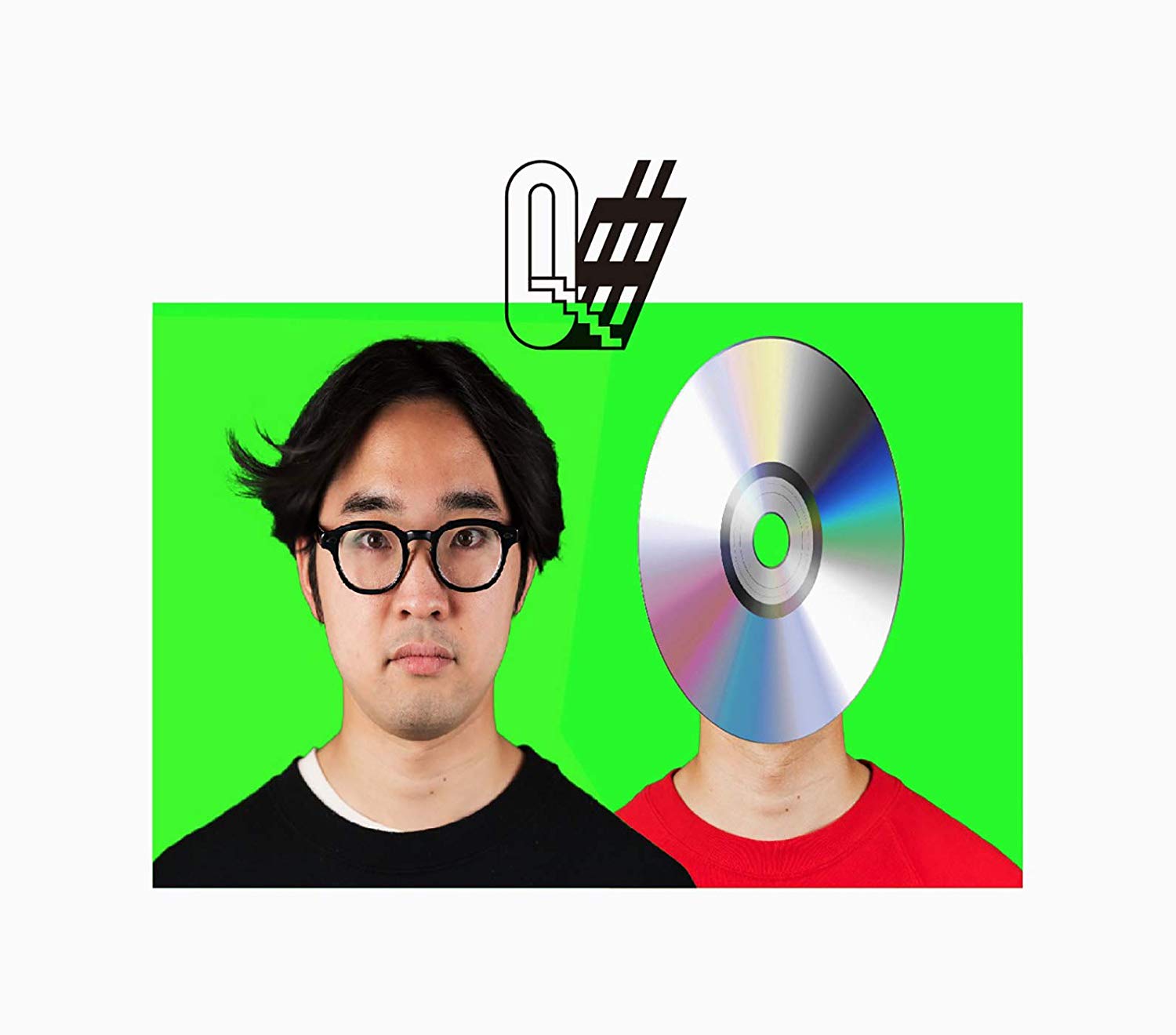

好きとか嫌いとかのレベルを超えた、まさに不敵オブザイヤーの称号がふさわしいジャケットに包まれた東郷清丸のデビュー作、その名も『2兆円』。一度見たら夢に出てきそうなこのアルバムを、ご記憶の方も多いだろう。

しかしその音楽の衝撃は、同調圧力が強いこの国においては不遜と捉えられかねないジャケットやタイトルが決してブラフではないことを、痛快なほど完璧に証明するものだった。闇夜を切り裂くギター、絶妙な湿度をまとったメロディーと表情豊かなボーカル。ネオソウル/ニュージャズの洗礼を受けたであろう斬新なリズムに、暗示と示唆に満ちた歌詞。初めて聴いた瞬間に、明らかにモノが違うヤツが現れたぞ…という興奮と、ところで一体誰なのよこの人?という疑問で頭がいっぱいになったことを、今もありありと思い出すことができる。

既存のジャンルにカテゴライズされず、独自にレーベルを立ち上げて、音楽シーンのど真ん中に飛び込んでいく怖いもの知らずの新星の出現。その眩しさに興奮し、勝手に触発された私は、無謀にも自分の住む街で彼のライヴを企画してしまうほどのめり込んだ。東郷清丸の音楽を一人でも多くの人に聴いてもらえるよう、あるいは名前を知ってもらえるよう、フライヤーを配って回り、ツイッターやウェブでしつこく宣伝をした。自分の足ではるかな地平線を目指そうとする彼の冒険は、聴く者のDIY精神をもかき立てる力があるのだ(その証拠に、私と同じような気持ちで彼を自分の街に呼んだり、文章を書いたりした人が、日本中に何人もいることを知っている)。

そんな東郷清丸が待望の9曲入りのセカンド・アルバム『Q曲』を発表した。究極の9曲。またしてもずいぶん大きく出たタイトルと、度肝を抜くジャケットだが、それに見合う内容になっていることは言うまでもない。ポップ・ミュージックとしての間口の広さと、アートとしての果てしない奥行き。未だ誰も体験したことのない感触と余韻をもたらす、もはや新たな発明品という形容が似つかわしい作品である。東郷清丸というアーティストの想像力と創造性が、いよいよ全方位的に発揮された一枚と言ってもいいだろう。

ベースの厚海義朗(GUIRO、cero他)、ドラムの河合宏知というライヴ活動を共にする鉄壁のリズム隊に加え、角銅真美(cero他)、別所和洋(元Yasei Collective)、吉田悠樹(NRQ)あだち麗三郎、mei eharaといった、日本の音楽シーンの最前線を更新するミュージシャンを多数ゲストに迎えつつ、完全セルフ・プロデュースでつくられたそのサウンドからは、ダーティー・プロジェクターズ、アンノウン・モータル・オーケストラ、バターリング・トリオといった、彼が愛する2010年代を代表する世界各国のエッジーな音楽からの影響も感じるが、むしろそこに共通するのは誰も聴いたことがない音を鳴らしたいという、アーティストとしてのプリミティブな欲望にも似た志だ。

今回、そんな彼の底知れぬ魅力や思いを一人でも多くの音楽好きに知ってもらいたいという思いで、(生意気にも)生まれて初めてインタビューというものをさせてもらう機会を得た。レコーディングはもちろん、彼が活版印刷職人として所属するデザイン会社《Allright》からの影響や、2019年の社会に対するシビアな眼差しまで、東郷清丸の新たな冒険を読み解くガイドとして読んで頂きたい。(取材・文/ドリーミー刑事)

Interview with Kiyomaru Togo

――『Q曲』はまさに2019年に誕生した新しい音楽だと思います。どんな手ごたえがありますか?

東郷清丸(以下、T):もう、できたな……という感じです(笑)。ただ、こんな音楽はこれまでに存在しないものなので、他のなにかと比べたりもできないし、「なんだこれは?!」という感じが自分でもありますね。

――こんな感じのアルバムにしよう、と全体のイメージを決めてから制作したんでしょうか?

T:こういうジャンルの、こういう感じの音にしよう、というイメージはなかったです。「ただ何かを突き詰めよう」という気持ちだけがありました。(60曲入りの)『2兆円』でこれまでのストックは全部入れたじゃないですか(笑)、だから全部ゼロから一曲ずつ「ああこれ面白いな」と思いながら作っていって。今回はスタジオの中でできていったアレンジも多いので、印象的なアレンジでも僕が考えていないものもありますし。

――私はアルバム全体を通じて、一人の主人公が宇宙船から降りてきて、冒険したり、恋に落ちたり成長しながら、最後はまた日常に帰っていくというストーリーを思い浮かべてしまったのですが。なにかコンセプトみたいなものはありましたか?

T:そういうコンセプトはなかったですね(笑)。曲が先にできていて、今の順番に並べたのは一番最後だったので。でも僕はいつも、とにかく強度のある作品ができれば、聴く人がいろんな文脈をつくる器のようなものになると思ってます。だからそうやって何かを読み解こうとしてくれて、その読み方が成り立つようになっているということは、今回はそういう強度のある作品をつくれたんだなってことだと思います。

――前作は制作面であだち麗三郎さんのサポートがありましたが、今回は完全セルフ・プロデュースですね。

T:今回はサポート・ミュージシャンも多いし、レコーディング・エンジニアの葛西敏彦さんも入ってくれてるから、(セルフ・プロデュースでも)もっと楽にできると思ってたんですよ、最初は。だけど、葛西さんも僕のためを思ってあまり引っ張りすぎないし、かと言って他に引っ張り担当の人がいるわけでもないんで、適切に追い込まれていったというか、楽はできなかったですね(笑)。

――葛西敏彦さんと言えば、スカート、D.A.N、蓮沼執太など、日本の音楽シーンにおける最重要アーティストを数多く手掛けていますが、やっぱり葛西マジックってありましたか?

T:ありましたね。葛西さんはすごくアーティストに近い人で、「こういう音が鳴るべき」という理想を持っているんですね。その上で、僕のデモを聴いて「清丸がやりたいことがこうなら、こういう音がいいんじゃない?」ってことを明確に見せてくれたり、「僕はこういう音があった方がいいと思うんだけど」ということをどんどん投げてくれて。

あとは単純に良い演奏を良い音のまま録ればいいというわけでもなく、思いが強すぎるからこそのアクシデントや愛嬌のあるミスが魅力になるってことを葛西さんはよくわかっているんですね。その場・その時にこういう人たちがスタジオに集まったからこそ起きた空気の振動を記録していくという感じが素晴らしかったですね。

――今はコンピュータで後からいくらでも修正できてしまうけど、そういうことじゃないんだと。

T:そうです。僕が葛西さんからずっと言われていたのは、「修正に時間を使うのは無駄だから、録音の段階でもうガッとやろう」ということ。よくあるレコーディングの流れって、まずプレーンな音で録っておいて、後からミックスで加工するというものなんですけど、葛西さんはそのやり方ではただ想像通りのゴールに向けて仕上げるだけになってしまうからという考えで。最初から狙った音で録音して、その上でミックスの時に演奏中にはわからなかった、もっとこうしたいというところを突っ込んで作業していく。だから最初に想像したイメージの、更にその先を考える余裕が生まれたんですよね。

――今回は歌詞が前作にも増して印象的でした。それぞれの楽曲の背景にある物語を感じさせつつ、要所要所に清丸さんのリアルな体温を感じさせるフレーズがすっと入ってくる。特に「L&V」のきらびやかなダンスビートに乗せて歌われる「ここは寒いし/持ち寄った温もりが助かるね」「まわしてく生活/はたかりゃ見りゃ僕らきっと魔法使い」という意外性のあるフレーズには、今の若者の置かれている、一人では生きていけなくて、二人で支えあって生きていかなければならない社会に対する清丸さん自身の状況認識が反映されているような気がしました。

T:それはありますね。僕は今29歳で社会の中ではまだ若者の中に入ると思うんですけど、バブルも経験してないし、まあ不遇な世代だと思うんですよ。このどんどん悪くなる一方の社会の中で、どうやって生きていくかということはいつも考えています。「L&V」は一番明確に表現しましたけど、どの曲にもそういう面がベースにあります。ディストピアの中で何を発見していくのか、というイメージです。

――そのディストピアはこの2019年の日本社会ってことですか?

T:そうですね(笑)。でも一方で、その中でも、何かが根本的に変わろうとしている、あるいはもう変化が起きているという気もしていて。

――どんな変化でしょう?

T:自分より年上の世代は、ステータスとか資本主義的に経済が拡大していくことを大切することが多いですよね。そういう価値観はみんながある一つの軸の上でどれだけ進んだか、という競争をしているだけで、僕の興味はその軸からは外れた方にいっちゃってる。分かり合えない断絶があるんです。でも本当はみんなそれぞれの軸を持っているはずで、その自分オリジナルの座標をどれだけ深めたかってことが大切だと思うんです。僕が他の人の活動を見て感動するのも、それをどれだけ深めてるか、というところなんですよ。一般的な価値観、どれだけ売れててすごい!みたいなことは僕の中にはほとんどない。全然誰も知らなくてもこれは素晴らしい!って作品もあるし。でもそういうオリジナルなパワーを持った作品は、きっといつかは誰かが見つけて、ある程度ポピュラーになると思います。自分の同世代とかもっと年下の人たちはもうナチュラルにそうなってきている感じがするので。

――なるほど。清丸さんは音楽面はもちろん、一人のアーティスト・表現者として新しい世代の感覚を持っているように思います。その一挙手一投足、例えば60曲入り2枚組のCDを2000円で売った後に、2曲入りの7インチ・レコードに3000円でリリースしたりと、値段にまで新しい意味を持たせようとしている。そうした思いやメッセージは受け入れられていると思いますか?

T:そうですね。予想以上に伝わるなと思ってます。今のところ誤解はそんなにないですね。僕のことを好きになってくれる人は、そこを含めて好きになってくれているんだなと思います。ただこれから興味を持ってくれる人たちが、わかんなかったりすることもあるだろうなぁと。

――例えば「L&V」なんて、テレビ・ドラマの主題歌になってもおかしくないキャッチーさで、これは天下を獲りにきたな…という気がする一方で、「Q曲」のジャケットを初めて見た時は、やっぱり東郷清丸は新しい意味や価値観を提示するという意思は絶対ぶらさないんだなって思いました。

T:あれは一瞬ぎょっとするかもしれないですね(笑)。あの感覚は僕も言葉で表現できるものではないですね。言語化できるものではないです。そもそもビジュアルに関しては《Allright》のアート・ディレクターである(高田)唯さんと写真家の後藤洋平さんにお任せているので、僕は参加していないんです。ラフが上がってきて爆笑して、いいですね!って。だからあのレイアウトが意味するところとかはわからない。

たぶん唯さんも明確に具体的なコンセプトを持って作品をつくるわけではなくて、僕が自分の音楽でそうだからよくわかるんですけど、日々の中で細やかに感じたことや思うところを、直接ビジュアルに反映するってことではなくて、自分のフィルターを通して、面白さとか、成立するバランスはこれだ!ってやるとああなるんだろうな、と。

"乗っかって安心しない。すべて一からつくる。静かに静かに自分のルールを突き詰めていく。すると自然にオリジナルなものができるんです。"

――でもあのビジュアルは一般的なポップ・ミュージックの前提になっている「かっこいい」とか「かわいい」という表層的な部分を超えて、リスナーともっと踏み込んだコミュニケーションをしようという清丸さんの音楽と通じるところがあるように思います。清丸さんは活版印刷職人というミュージシャン以外の一面もありますが、そこから刺激を受けることもありますか?

T:ありますね。《Allright》はグラフィックデザインをやっていますけど、グラフィック・デザイナーにもいろんな人がいて、本屋に行くとこうするといいデザインができるとか、課題解決できるみたいな本もいっぱいあるんですけど、《Allright》はそういうメソッドとは関係ないんですよ(笑)。もっとぬか漬けみたいなものに近いというか…いいものを作る生態系のようなものがあるんです。

だから僕個人も日頃から僕のやり方ってものはなにか、ってことをすごく考えています。初めての人と会った時に第一声をどう発するかとか、話をする時はどういう言葉を使ってどういう言葉を使わないとか。もっと簡単に言うと、コンビニに行って店員さんとどう接するのか、みたいなことです。

だから僕はファミレスでメニューを選ぶような、みんなこうやってるからこうする、常識的にはこうでしょみたいなのことを全無視して、一から自分のルールをつくってるんですね。乗っかって安心しない。すべて一からつくる。そういうことを、静かに静かに突き詰めていくと、自然とオリジナルなものができる。「普通ならこうするよね」は全部無視して、どうするのが自分にとって気持ちよくて、自分のためになるのかということを突き詰めていくと、自分はどう生きていきたいのか、という単純で漠然とした問いにぶつかっていくるんですよ。なんかそれにずっと真面目に向かい続けているんで、こういう作品になったんだと思います。《Allright》の表現はそういう感じになっていると思いますね。

――清丸さんはダーティー・プロジェクターズやアンノウン・モータル・オーケストラなどをフェイヴァリットとして挙げていますけど、これらをわかりやすく元ネタにしているわけじゃなくて、「予期せぬ展開」とか「普通じゃない音」という表層ではない本質のところで通じるものがあるような気がします。元ネタとの距離感、ほかの音楽のインプットの仕方みたいなもので意識しているところはありますか?

T:そうですね…。音楽的にこういうコード進行だと気持ちいいんだ、と他の人の作品を分析したりすることもあるんですけど、そういう蓄積を基に自分の音楽をつくろうとはしてないんですよ。全部一回忘れて、おもしろくすることだけを考える。ダーティー・プロジェクターズもアンノウン・モータル…もそうですけど、やっぱり聴いたときにわけがわからない「なんだこれは!」「こんなの初めて聴くぞ!」という感動があって。他の人の音楽を聴く時はそこを大事にしてるんですね。メロウでスムーズな音楽でというジャンルとか形式がいいって思うことも何割かはあるんですけど、それよりもやっぱりマインドを感じるんですよね。何かを一から発明したな!という。他にもブルーノ・ペルナータスやバターリング・トリオとか、僕が好きなアーティストたちを俯瞰すると驚きや発明の興奮を表現しているなと思います。

――その結果として、アメリカにダーティー・プロジェクターズがいて、イスラエルにバターリング・トリオがいて、ポルトガルにブルーノ・ペルナータスがいるように、日本には東郷清丸がいる、という感じで肩を並べる、オリジナルな音になっています。

T:だから海外でもリリースしたり、ライブやったりしたいです。まずは日本で対バンとかしたいですね…。

――ちなみに日本の今のシーンを見渡してみて、清丸さんと同じように、何かを発見・発明しようとしているミュージシャンっていますか?

T:そうですね…僕と本当に近いところを見ている人はあまりいない気がしますね。でも、柴田聡子さんや坂本慎太郎さんは、特に言葉の選び方が他にない、絶対たどり着けないところにいるな、と思ったりします。

――特に渋谷系以降、元ネタをあえて明らかにして、特定のアーティストやジャンルからの影響を表明することが表現の出発点になっているミュージシャンが多いし、聴く方も「あれが好きな人なら聴いてみよう」という受け取り方をする。そういうコミュニケーションももちろん楽しいんだけど、清丸さんはまったくそことは違いますよね。

T:僕はそういうコミュニケーションが苦手というか、何かの系譜に連なることにはあんまり興味がなくて。だから自然とそうはならないですよね。

――だからこそ『Q曲』はどこにも属さない作品になっていると思うんですけど、これがリリースされたら絶対騒ぎになる…とは自分でも思ってますよね?

T:思ってます(笑)。すげー思ってます。だから早く出た後の世界が見たい。

――この作品が2019年において、どういう意味を持つものであってほしいと思いますか?

T:そうですね…。より大きいステージに出たいとか、もっと人が集まってほしいということもあるんですけど、そういう普通にアーティストが成長していく道を歩むよりも、自分が楽しいままにやっていきたいと思っていて。だからこのアルバムをおもしろいと思ってくれる人と付き合っていきたいって感じですね。そういう人が僕にとっても面白い人だな、と思うので。

――この作品のすごいところって、これ自身が名作でありながら、この続きがまだ絶対あるぞ、と思わせてくれるところだと思います。

T:この作品でやりたいことはやりきったけど、アイデアは無限にありますね。だから僕はもう次の作品を作りたいです。

■東郷清丸 Official Site

http://togokiyomaru.com/

Text By Dreamy Deka