“サウス・ロンドンの狂犬”はいかにして、変化を恐れず真摯に音楽に向き合うバンドになったのか?

2年前、映画『T2トレインスポッティング』の劇中音楽(サントラ)に「Whitest Boy On The Beach」が採用されたことで話題にもなったファット・ホワイト・ファミリー(以下、FWF)。しかし、映画公開当時は、“サウス・ロンドンの狂犬”であった。そもそも彼らのライヴは暴動か喧嘩と思う程の激しいもの。インタビューでも暴言を吐くことはしょっちゅう。特にマック・デマルコに対する発言は衝撃だった(「マック・デマルコが音楽を作り続けるならオレらはISISに入るよ(殺害しに行くよ」などなど)。しかし、彼らは変わった。これまで、初期衝動に富んだファースト・アルバム『Champagne Holocaust』(2014年)、ドラッグの災難の中で生まれたセカンド・アルバム『Songs for Our Mothers』(2016年)と、その時々の彼らを取り巻く環境がダイレクトに伝わるようなアルバムをリリースしてきた。ここからわかるように、これまで多くのイギリスのロック・バンドが一通り経験したであろう、初動、成功、プレッシャー、どん底といった経験を重ねてきた。サード・アルバムを作ろうとした時に、彼らは多様なアーティストを抱える英国随一のレーベル《ドミノ》へ移籍した。その判断は間違っていなかったと言えるだろう。

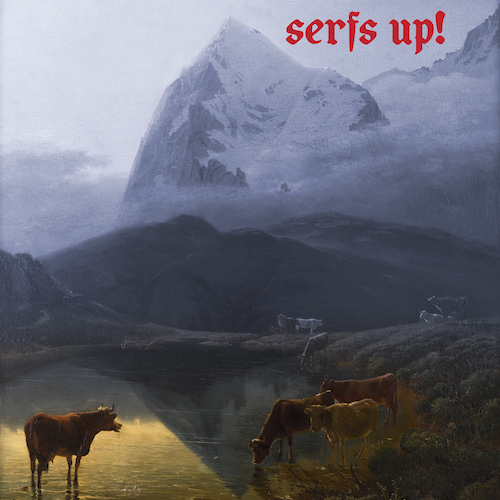

元々、様々な音楽を聞いていた彼らは、前身バンドともいえるザ・メトロス以降、課外バンドを含めると、多種多様なプロジェクトを行ってきた。その結果が、ロックンロール、ジャズ、エレクトロニカなどに自在に手を伸ばし、ストリングスやホーンも取り入れたニュー・アルバム『Serfs Up!』だ。3月8日に1000枚限定でリリースされた12インチ・ヴァイナルによる先行シングル「Feet」は発売1週目に6位を獲得。イギリスのロック・バンドの歴史を継承しようとする彼らの意志が伝わる結果となっている。バンドの中心人物の一人であり、ヴォーカリストであるリアス・サウディに、常に変化し続けるバンドのことから件のマック・デマルコに対する発言の真相までを訊いた。

(インタビュー・文/杢谷えり 写真/Ben Graville)

Interview with Lias Saoudi

――前身バンドとも言えるザ・メトロスの頃はパブ・ロックやスカ、FWF結成間もなくはカントリー、その後しばらくしてからはガレージ・ロックと、音楽性の変遷、広がりのスピードがめまぐるしいですが、振り返ってみてそうした活動初期の音楽的影響は現在のバンドにどのように生かされていると思いますか?

リアス・サウディ(以下、L):自分たちのルーツはカントリーやフォークだと思う。なにせ、最初はアコースティック・ギターから始めたからさ。最初は毎週水曜日に家から歩いて2分のところにあるアコースティック・クラブでプレイしていて、そこから少しずつ楽器とメンバーを足していった。当時影響を受けていたミュージシャンはこれといっていないね。俺たちはとにかくいろいろな音楽を聞くからな。音楽の嗜好が変わっていったというよりは、いろいろな音楽を聞いているから、それが10年とかかけてじわじわと出てきたと思う。当時ガレージ・パンクになったのは、俺たちが若くて、怒りを持っていたから。あと、ニュー・レイヴとかそういうのが流行った直後で、そういった音楽に対する反応もあったと思う。

――その当時特に聞いていた音楽はありますか?

L:とにかく沢山。チャールズ・マンソン、ホイットニー・ヒューストン、カントリー・ティーザーズとか。俺たちって純正主義者じゃないんだよ。ガレージ・ロックとかに括られがちで、シンセなんかを使うと少し驚かれたりするけど、俺たちは全然気にしていない。曲の内容が全てだしさ。もちろん、同じジャンルの曲を何度も作ることも悪いことでは決してない。本当に上手くないといけないけど。そうじゃなかったなら、変化していく必要があるんじゃないかな。特に、今の時代は、もうジャンルもサブカルチャーも存在しないし、それは良いことでも悪いことでもあるけど、誰もが自分を発信していける状況の中で、より良いものを作って生き残って行くしかないね。

――このように音が変化していったきっかけや意識の変化はありますか?

L:ファースト・アルバムも、俺たち自身はガレージ・パンクが強いとはあまり思ってなくて。ライヴでの演奏はもちろん激しいけど、アルバムのサウンドはエレクトロニカやポップの要素も同じくらい入っていると思う。あと、ニュー・ウェイヴの定義や意味もイマイチわからない。俺たちは、ただ自分たちがやりたいことをやっただけで。あの変化がどう起こったのかという理由の一つは、多分ファースト・アルバムで得たハイプな反応への回答だと思う。当時は、ドラッグの問題とかプレッシャーとかも色々あったんだよ。それで、ハロルド・シップマンとか、ビルボードとかムッソリーニに関する曲を書いた。俺たちは、ドラッグの災難の中にいたんだ。そういう全てへの反応が反映されてああなったんだと思う。

――前作『Song For Our Mothers』のツアーが終わるころ、バンドの状態は悪かったようですが、そこから、新しいアルバムを作成しようというモチベーションに至ったきっかけはなんでしょうか?

L:そう、あの時は最悪だった。自分たちでも何をやっているのか分からなくなってて、このままではだめだと思って、シェフィールドに引っ越して一からやり直すことにした。パーティーとかドラッグとかの誘惑のない、“つまらない”場所、自分たち自身になれる場所を選ぶことがカギだった。あとは、ケタミンを飲んだね。

――その一方でソウルは幼馴染でもあるChildhoodのベン・ロマンス・ホップクラフトとのバンド=Insecure Menと分かれて活動していました。一旦、活動の拠点をサウス・ロンドンからシェフィールドに移したり、FWFを離れたりすることで得たものはありますか?

L:皆、サイド・プロジェクトや新しい経験から学んだことがあると思う。他の人たちとのコミュニケーションの仕方とか、ダイナミックなサウンドの作り方、新しいサウンドの発見、新しい作業の仕方。そういったものを吸収出来た。あとは、もっと自信がついたとも思うね。

――そうしたサイド・プロジェクトは、具体的にはどのように本作に活かされていますか?

L:俺はDeciusっていうプロジェクトもやっていて、アシッドハウスとR&Bの融合みたいな感じなんだ。そこで一緒にやっているリアム(・D・メイ)に今回もお願いしてプロデュースに入ってもらった。FWFにもそういう要素を入れたくてさ。リアムは性格もいいし、これまでのFWFの作品のプロデュースをしてくれて、俺らのことをよく知っているし、才能を引き出して活かしてくれる。他にも、俺とソウルはThe Moonlandingzというプロジェクトもやっていて、そこからの影響は、ポップさとヴォーカル・スタイルだな。Insecure Menのエキゾティカとかソフトなサウンドもアルバムに含まれていると思うね。そのために初めてストリングスも使ったし。

――さて、『Serfs Up!』で今までの作品とは大きく異なるのは、ジャズやファンク、80年代エレクトロダンスなどが取り入れられている点だと思います。今までのアルバムよりも音に多様性がありながらもポップに感じました。サックスとフルート、ストリングスもFWFで使うのは初めてだと思います。そのような音を取り入れようと思ったのは?

L:前回のレコードがドラッグの災難の中で作られた作品だったから、今回はもっとポップにしたかった。新しいことに挑戦するのはチャレンジだけど、それがモチベーションになるし、それが楽しめるようになるんだよ。あとは、聴いていた音楽も影響しているかな。北アフリカの『Music from Saharan Cellephones (vol.1、vol.2)』、マルコム・マクラーレンの『Fans』、カニエの『Yeezus』。あと、ケルティック音楽も聞いた。まだまだ沢山あるけど。

――そうした指向する音楽の広がりを象徴するかのように、管楽器のメンバーも多数参加していますね。ベン・ロマンス・ホップクラフト、サックス奏者のアレックス・ホワイトなどもいい仕事をしています。

L:ベンとアレックスは、管楽器のプロ。彼らを始めとして、今回は、スキルのある素晴らしいミュージシャンたちを集めて美しいハーモニーを作り出したかった。すごく難しいと思ったけど、それをまとめて素晴らしいものが出来て本当に良かったと思う。アレックスとは、一緒に演奏がしたかったし、彼はこの作品の大部分で参加してくれている。彼は今、ツアー・メンバーの一人でもあるしね。そうしたアレンジやゲスト・プレイヤーの起用については、カニエのアルバムの作り方、曲の作り方に関して読んでいて、大人数でどう作業していくかということを今回学んだかな。彼のアルバムを沢山聴いてはいたけど、今まで特に意識して参考にしたものはなかったけど。色々な考えや才能を持った働き手たちがそれぞれ持っているものを、ミックスしながら何かを作っていく、みたいなのが俺は好きなんだよね、工場みたいでさ。今はバンドのメンバーが少ない分、いろいろなミュージシャンを招くことができて、それがうまく機能している。

――ええ、前作ではショーン・レノン、今作にはバクスター・デューリーが参加しています。

L:そうそう。メトロス時代から彼を知っているからメンバー全員がバクスターとは友達で、彼のここ2、3枚のレコードも素晴らしいし、彼のことは最も素晴らしいリリシストの一人だと思っているから彼に頼むことにした。予想通り、彼はこの曲をパーフェクトにしてくれた。あの曲には、彼がピッタリだと思ったし、最高の仕事をしてくれたと思うね。セルジュ・ゲンスブールっぽいヴァイブとかいうか、そういうものをもたらしてくれるだろうと思った。そして、彼にはユーモアのセンスがある。それを曲に与えてくれたんだ。

"ボリス・ジョンソン、セバスチャン・メルモス、金正恩……歌詞に歴史的な人物が出てきたとしても、俺は自分のポートレートをイメージしてその歌詞を書いているんだ"

――そのバクスターが参加した「Tastes Good With The Money」は国家の惨状を歌い、それ以外の曲でも、権力を奪われた人への賛辞を贈る「Oh Sebastian」など、音はポップであるけれども、歌詞については、全体的に静かな闘争と悲壮感が漂う印象を受けました。このような歌詞の源にあるのはどういう感情でしょうか?

L:歌詞の源は曲によって違うけど、もしその歌詞に歴史的な人物が出てきたとしても、俺は自分のポートレートをイメージしてその歌詞を書いている。題材は様々で、そこに皮肉を入れながら歌詞を書いていくんだ。「Feet」は去年のボリス・ジョンソン事件(失言王として知られる英国の元外相が、メイ首相が実現しようとしているのは、「ブレグジットもどき」と批判して辞任)のことを書いているし、「Oh Sebastian」はオスカー・ワイルドの変名のセバスチャン・メルモスのことを歌ってる。「Kim’s Sunset」は金正恩(キム・ジョンウン)で……。こんな感じで、テーマは色々なんだ。でも、全ては自分にとって近いもの。そこは変わらないね。でも、歌詞についてあまり明確にするのは好きじゃないんだ。人それぞれに自分なりの解釈をしてほしいからさ。

――権力への闘争は、イギリスのバンドの命題でもあり、本作でもそうなのでは、と思いましたが、最近では、イギリスでは下院でEU脱退が否決されたり、ニュージーランドでは、イスラム・モスクでの銃撃事件があったり…と世界中で様々な不安な事件が相次いで起こっています。音楽を続けることで、作品を作ることで、あなたがたはそうした社会問題に対して何が貢献できると考えますか?

L:ブルジョアがどんどん政治や社会において権力を増していることに今は一番関心があるよ。でも、そういう中で音楽は自分にとってセラピーであり、宗教みたいな感じ。俺だけじゃなくて、皆にとってそういうものだと思うよ。自分のマインドで感じるものだし、ネガティブなものからポジティブなものを作り出せるマジックが音楽だと思う。俺にできることは、正直な音楽を作り続けることだね。真実や本心を伝えることで、世界の問題に人々が向き合うことができると思う。

――そういえば、バンド名からは欧米人への揶揄、皮肉も感じられます。

L:はははは。ソウルの昔のマネージャーが“Fat White Duke”って名前でDJをしてて、その名前はDavid Bowieの『The Thin White Duke』からきたジョークなんだ。さらに当時チャールズ・マンソンにもハマっていたし、俺たちもそれをもじってFat White Familyにしたってわけ。欧米人への揶揄、皮肉は全く込められていないよ!

――ショーン・レノンもバクスター・デューリーも、英国レジェンドの子息です。彼らと交流のあるあなたがたの存在によって英国ロックの歴史が連綿と続いていることを伝えている部分もあるように思います。実際に、メトロスはパブ・ロックの伝統を受け継いだバンドだったと印象もありました。そうした英国ロックの歴史を今、自分たちが担っているという自覚はありますか? あるいは、そうした呪縛から離れたいという思いもあったりするのでしょうか?

L:今はわからないけど、このまま頑張れば将来そうなる可能性はあると思う。プレッシャーは前は感じていたけど、それはツアーに対するものだった。でも今はもう大丈夫だし、自分たちが作りたい音楽を作り続けて、自分たちのペースでやっていければそれでいいと思っているよ。

――例えば、音楽性を変遷させながら、常に社会と対峙し続けたザ・クラッシュのような存在は目標の一つだったりしますか?

L:叫び続けていたいとは思わない。ゆっくりとスーツを着るようになって、エルヴィスみたいになりたいね(笑)。クラッシュはずっと聴き続けていきたいとは俺は思わないな。もちろん好きだけど、世の中色々面白いものがあるし、変化も必要だと思うからね。

――ところで、あなたがたは先ごろ、「マック・デマルコが音楽を作り続けるならオレらはISISに入るよ(殺害しに行くよ)」と発言したものの、当のマック・デマルコは「いや、(FWFには)会ったことないんだけど」などと返答したとかでちょっと前に話題になりましたね。これにはどういう意味があったのでしょうか?

L:言った言った(笑)。文字通りの意味さ(笑)。今年ニュー・アルバムを出すらしいから、シリアとかに行って入隊して死なないといけないな(笑)。彼って、インディ・ロックのビル・マーレーみたいで、そういうのを聴くのってつまんないし時間の無駄だと思うし。自分の彼女をステージに立たせるとか、そういうのがどうかと思う。もちろん、人としては良い奴だろうけど、活動の仕方が好きじゃないんだ。

■Fat White Family Official Site

https://www.fatwhitefamilymusic.com/

■ビートインク内アーティスト情報

https://www.beatink.com/artists/detail.php?artist_id=2429

Text By Eri Mokutani

Fat White Family

Serfs Up!

LABEL : BEAT RECORDS / Domino Records

RELEASE DATE : 2019.04.19