「潜在的な言葉を書き出していたら物語になっていた」

波多野敦子が主宰プロジェクト、TRIOLAの『Scapegoat』で歌詞を書き、架空のオペラとして制作した理由

自身のソロ作品として特にCellsシリーズの一作目となる2018年の『Cells #2』以降、Bandcampでの自主リリースも含め、コンスタントに作品をリリースしてきた波多野敦子。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスを弾くマルチ・ストリングス・プレーヤーであり、シンセサイザーの演奏や、録音からミックスに至るまで自身で手掛けるアーティストだ。一方で、国内外様々なミュージシャンのサポートもおこなってきた。例えばEGO-WRAPPIN’、Mockyやyumbo、近年では折坂悠太やKID FRESINO。長年に渡って、石橋英子やジム・オルーク、山本達久らとも共演してきた。

近年、ソロとしてヨーロッパで演奏する機会も増え、作品が国外のレーベルからリイシューされるなど、海外とも一層交流を重ねている波多野。例えば、今年の2023年に東京で行われた英国発の実験音楽フェス《MODE 2023》においても、エイドリアン・コーカーと渡邊琢磨によるプロジェクト、The Impossible Balanceが発表された際、そのライヴに波多野が参加していたことを覚えている人もいるだろう。そのエイドリアン・コーカーが主宰するイギリスのレーベルが《SN Variations》と《Constructive》であり、波多野が主宰するストリングス・プロジェクト、TRIOLAの最新作『Scapegoat』はその《Constructive》よりリリースされた(国内流通は《Inpartmaint》)。

TRIOLAの『Scapegoat』は、そのアルバムのテーマを「架空のオペラ」としており、弦楽を基本とした全11曲中9曲はインストゥルメンタル、その他の2曲には歌や声が入っている。そして、歌や声が入っていないインストの曲にも歌詞が書きおろされている。今回、『Scapegoat』のリリースに際して、今作が「架空のオペラ」となるまでの過程や、全曲に歌詞として言葉を綴った理由について波多野に話を聞かせてもらった。まずは、波多野自身がこれまでどんな音楽に影響を受けてきたか、海外とどのように交流を重ねてきたかについて聞いていった。

(インタヴュー・文/加藤孔紀 Photo by Masayuki Shioda)

Interview with Atsuko Hatano

──まずはじめに波多野さんご自身が影響を受けた音楽について聞かせてください。具体的にどういった音楽を聴いてきたか教えてもらえますでしょうか。

波多野敦子(以下、H):まず一番最初に影響を受けたのはバッハだと思います。3歳のときにヴァイオリンを始めたんですが、教本に出てくる曲の中ではバッハが一番好きでした。聴いていて自然な馴染みがあったんですよね。その頃同時に好きだったのがテレビやラジオで聞いた70年代後半から80年代前半にかけての昭和歌謡で、大きな影響を受けていると思います。それと、なぜか好きな曲はみんな短調の曲なんですよね。バッハに似た悲しげな旋律とか。その後中学生になるとスカにはまって、バッド・マナーズやスペシャルズが大好きでした。

マヌ・チャオがリーダーだったフランスのパンク・バンドのマノ・ネグラも大好きでした。その頃にはとっくにヴァイオリンもピアノもやめて、中学の吹奏楽部でパーカッションを始めてその流れでドラムを叩き始めて、バンド活動を4〜5年やっていました。大学受験をきっかけにまたヴァイオリンに戻って、そこから聴いていく音楽の指向性が変わって行きます。

20代、ミシェル・ルグランや(バート・)バカラックが大好きでしたね。映画そのものよりも、映画音楽にすごく魅かれていて。武満徹の作品も。叙情的で音楽から背景や物語が見えてくる作品を多く聴いていた時期でした。

その後、私の作品に直接的に大きな影響を与えている出会いはマイケル・ナイマンです。ピーター・グリナウェイの映画のサウンド・トラックやナイマン・バンドの作品を中心に、デジタルだけど擦り切れるくらい(笑)。数年に渡って凄まじい勢いで聴いていた時期がありました。

その他、過去に長く聴き続けた音楽で言うとギャヴィン・ブライアーズ、チャーリー・ヘイデンの作品もよく聴いていました。ヘイデンは、ジャズ・ベーシストというより彼の作るメロディが大好きでした。自分の潜在意識を刺激してくれる音楽という意味では皆共通していますが、聴いていた時期によってその影響の受け取り方はバラバラだったと思います。

──今回、TRIOLAの新作『Scapegoat』はイギリスのレーベル《Constructive》からリリースされました(国内流通は《Inpartmaient》から)。アーティストでありレーベル・オーナーであるエイドリアン・コーカーとは、もともとこれまでの活動の中で繋がりがあったのでしょうか。今年の5月から6月にかけて東京で行われたイベント《MODE》で発表されたコーカーのプロジェクトのライヴにも波多野さんは参加していましたよね。

H:エイドリアン・コーカーとは、渡邊琢磨さんを介して出会いました。『Scapegoat』の制作をしていたときに、エイドリアンが私のソロのCellsシリーズ(『Cells#2』2018年と『Cells#5』2021年)を聴いてくれていたようで、それをきっかけにあるプロジェクトの弦楽録音を依頼をしてくださいました。メールのやり取りの中で、自分がどういう作品をつくっているかお伝えするために、ちょうどミックスが上がってきた『Scapegoat』の音源を送ったのがきっかけでした。

──近年はソロとしてヨーロッパで演奏される機会も増えていますよね。

H:2018年にブリュッセルでオルタナティヴ・ロックをやっているシンガーのRodolphe Costerという人から、ストリングス・アレンジメントと録音を頼まれたことがありました。録音作業を遠隔で進めている中で、ライヴを組んでくれるという話になって。〈Botanique〉というブリュッセルの大きな音楽フェスに紹介してくれたんです。ヨーロッパでソロ・ライヴを行った最初のきっかけでした。それ以外にもライヴを組みたくて、友人とインプロでセッションをしたり、オランダの小さな町でソロ・ライヴやらせてもらったり、ブリュッセルのラジオに出演させてもらったり。そうこうしている内に《Off – record》というベルギーのレーベルが『Cells#2』や『Endless Birthday』などをデジタル・リリースしてくれました。

──そうだったんですね。

H:同年、ドイツのベルリンにも行きました。友人がお薦めしてくれた実験音楽の会場に自分でメールしてブッキングしました。その会場で、ベルリン在住のピアニストのMidori Hiranoさんと10年以上ぶりに再会しました。もともと彼女は日本の《noble》というレーベルから作品を出していて、その後すぐにドイツに渡ったんですよね。だから長い間会えてなくて。2018年に再会してからまた交流が始まって、2019年にベルリンAuslandで共演しました。それがきっかけで、ドイツのレーベル《Alien Transistor》から二人でコラボレーション・アルバム(『Water Ladder』2021年)を出したり。Rodlpheが呼んでくれたブリュッセルのフェスがきっかけで色々繋がっていったんですね。

──2018年が波多野さんにとってきっかけの年だったんですね。

H:そうですね。翌年の2019年にはヨーロッパで10本以上ライヴをすることができたので、それも嬉しかったです。現在は2024年にヨーロッパツアーの計画を立てているところです。一つは、ドイツの《Dara String Festival》という、世界中のストリングス・プレイヤーを集めた弦楽奏者のフェスに招待されていて、それに合わせてツアーを組もうと思っています。エイドリアンともイギリスでの企画について話していて、ちょうど今色んなプランニングをやっている最中で、また新たな繋がりになりそうな気がしています。

──2018年にヨーロッパに行く前から、海外でソロの演奏をすることについて考えていたんでしょうか。

H:ソロの名義ではなかったんですが、2018年より前はバンドのサポートなどで頻繁に海外に行っていたんですよね。ヨーロッパだけでなくアジアも含めて15ヵ国以上まわったと思います。そのときに特に仲良くなったのがブリュッセルのミュージシャンたちという事なんです。そういった繋がりは2007年くらいからのものですね。

──TRIOLAのファースト・アルバム『Unstring, string』がリリースされた2012年の波多野さんのインタヴューを拝読しましたが、その記事の中で「バックグラウンドがないやり方でやってきた。(中略)スタート地点にようやく立てたという気がします」と話されていました。国内外でのサポートなどの演奏を経て、一方で自身のことを模索していく過程がソロとして2018年以降にCellsシリーズを発表していくことに繋がっていったというところもあるんでしょうか。

H:思い返せばそんな風に言っていましたね。一度、自分自身に回帰したというか。色んな方のサポートをやっていた頃は、日々他人軸で音楽をやっていたというのが、そのインタヴューの頃だったんです。手探りで音楽をアウトプットしていた時期でもありました。もうかなり前のインタヴューですよね。

──10年以上前のインタヴューになります。

H:10年以上前ですか……。ここまでぐるっと一周してきた感じがしています。自分らしい音楽とは何なんだろうということに向き合ってきた時間だったと思います。これは、今回のTRIOLAの新作の根底にあるテーマの一つでもあって。〈誰かの地図を歩いてた〉(5.「Foghorn」)って言葉があるんですが、他人の価値観を自分のモノにすり替える危険性や危うさ、そしてその霧の中を「羅針盤」を頼りに進んでいく様子を楽曲にしました。この「羅針盤」とは、2曲目の「Through Amber」に出てくる〈羅針盤を捨てないで〉の一節の、心の磁石のようなものを差しています。

きっと私は自分の羅針盤を、生きるために長い間捨ててきた(隠してきた)のだと思います。だから自分のその磁石がどこを差しているのかわからなくなっていた。でも、たぶん『Cells #2』を出したときに何か芯のようなものが見えてきて。まあ、人間なので不確かでうつろいゆくものだとは思うんですが、一つの核のようなものに触れた感覚があって、Cellsはシリーズ (7作の連作になる予定)でやっていこうと決めました。TRIOLAとしても2019年に作品(『Chiral』)を出していますが、そのときまだかなり迷いがあったと思います。実はこのアルバムにもSF物語の、裏ストーリーが存在していましたが発表はしませんでした。

──TRIOLAの今作は、『Unstring, string』の印象的な歌とはどこか違っていて、他の楽器の音が前傾化しているような印象を持ちました。そういったサウンドの変化もご自身の音楽を模索してきた過程と関係はあるのでしょうか。

H:まず、処女作で出来なかったことが今作では出来たということが一つあって。今作では「さよならの歌」という曲で私が歌っています。客観的に自分の声や演奏を聴くことができるようになって、歌も一つの演奏の手段として捉えられるようになったんですよね。12年前のアルバムでは客観性がなくて主観的な表現がまさっていた。ただ、歌であろうがインストであろうが、垣根を越えた作品をつくりたいという気持ちが確かにありました。それが今作の結果に繋がったと思っています。

──客観的に自身の音楽を見れるようになったことが変化に繋がっていったと。

H:ライヴや作品の感想として「1本の映画を観ているようだ」とよく言われるんです。では一体リスナーはどんな映像や物語を見出しているんだろうと。自分自身がそれを掘り出さなくてはならないなと思い始めました。今作ではそれをある程度明確化、そして言語化できたと思います。今までリスナーやお客さんからフィードバックしてもらったものが、一つの回答としてTRIOLAの『Scapegoat』に繋がりました。この作品の中では歌とインストに区別はありません。その時々で曲に合う表現として歌、言葉、詩の朗読、ホーン・セクション、弦を使い分けているんです。

──私も以前、波多野さんのライヴを観た際に映画を観ているようだと感じたことがあります。今作の1曲目の「Warp」でサンプリングされていた音も映写機が回っている音のように感じて、まるで映画が始まるような感覚を覚えたんです。実際には映写機の音ではないかもしれないんですが、波多野さんの音楽に映像のイメージを持っていたからそう思ったのかもしれません。

H:今作のどの曲に関しても言えることなんですが、私の音楽のつくり方はまず直感的に旋律や音楽の一片をアウトプットします。その後、その断片を集め構成し1曲に仕上げる。それから、直感的に出てきたものの源泉と向き合って、その感情やエネルギーがどのような背景から生まれてきたのかを探り言語化する。なぜその旋律が出てきたのか潜在的な部分をひたすら言語化してみる、そうして全曲並んだ時には、1曲目の「Warp」は必然的に1曲目になっていました。1曲目としてつくった訳ではないけど、その曲は序曲としての役割を持っていたので自然な流れで1曲目にたどり着いたということになります。

──先ほどご自身の音楽を客観視するというお話を聞いていたので、直感的なものがどのように客観的な視点を通して作品になっていくかが分かって興味深いです。

H:人それぞれ作曲のレシピがあると思うんですが、今作でそれを確立できたというか、レシピが一つ見えたような気がしました。それが今お伝えしたやり方ですね。

──以前、エイドリアン・コーカーがインタヴューで「無意識の創造性は実際にとても強力なものになると思う」と話していました。直感的なことから制作を始めたという波多野さんの今の話とも繋がって、今作が《Constructive》からリリースされた意味を感じたところでした。

H:その記事をチェックできていなかったので、嬉しいです。エイドリアンは、お会いしたとき、すごく懐かしい感じがしたので。実は初めて会ったのがつい最近なんですよね。ずっとメールでしかやり取りしていなくて、私があまり英語が上手じゃないのでスカイプでも訳の分からない英語で喋ってしまっていて……だけど会ったときにこの人ならお任せできるなと思ったんです。今のお話を聞いて、エイドリアンはそういうことを考えていたんだなと知れて嬉しかったです。

──TRIOLAの今作は具体的に、メンバーである須原杏さんとの録音をどのように進めていったのでしょうか。

H:まず私が楽譜を書いて、楽譜ができたら須原さんに弾いてもらうという流れですね。須原さんは、色々なアーティストのストリングスを担当している人でもあるので、録音のときの工夫とかアイデアをもらって一緒に録音をしています。

──ベーシックとなる弦楽器を録音した後、波多野さんご自身がシンセサイザーだったりそういった音を加えていくときに楽譜は用いるんでしょうか。

H:そのときに楽譜はないですね。自分のためのメモだけです。だけど、ゲスト・ミュージシャンに頼むときには資料や楽譜を用意しています。山本達久さんにドラムを叩いてもらったときは、リズム・パターンのデモを用意したりしました。

──波多野さんご自身がシンセサイザーなどの弦楽器以外の音を重ねていくときは、即興的なのか、それとも事前に曲の枠組みにそって考えたものを弾いているのか。

H:両方あると思います。シンセで音づくりしながら、この音が合うなと思うときもあれば、例えばチェンバロのようだけど電子音みたいな音がほしいと思ってつくったときもありました。

──今作では波多野さんと須原さん以外にも様々なミュージシャンの方々が参加しています。そういった方々とはどのように制作を進めていったのでしょうか。

H:TRIOLAの楽曲や録音は、弦楽をベーシックにしているというところがポイントです。手間がかかるのを承知で先に弦を録るという手法を選んで来ました。楽曲の基本となる弦楽のスコアを書いて、メンバーの須原さんと二人で一通り録音する、その時点ではまだ構成だけが存在する状態で、そこからの肉付けを、自宅スタジオでこつこつやって行きました。ベース、ピアノやシンセを足していく中で、これは自分でできないな、あの人に弾いてほしいなと思いついては打診して録音させていただく、という作業を2年ほど繰り返していきました。

──澁谷浩次さん(yumbo)が参加された10曲目の朗読についてもお聞かせください。

H:「隠された歌」ですね。この曲に本当に必要なものは何なんだろうか、と探って「言葉」を書き出して見ると、潜在的なストーリーが浮き上がってきました。そのとき澁谷さんの顔が浮かんできて、一行ずつピンポン形式で詞をつくってみたいというアイデアがわいたんです。澁谷さんに「作詞を一緒にしませんか? 私が最初の一手を投げるので返してほしいです」ってお話したら快諾してくださって、そこから一行づつのメールのやり取りが始まりました。次にどんな言葉が返ってくるのか、すごく刺激的でした。最後に、その全てのメールを逆に配置しました。

──歌詞の一番後ろからになってるんですね。

H:はい。最終的に逆にしたんです。〈「どうやって隠して来たの?」〉が、私の最初の一手なんです。実はこちらには具体的な設定があって、〈「どうやって隠して来たの?」〉って言った人物像もありました。でも澁谷さんにはあえて共有しませんでした。シンプルにこちらの言葉に反応して欲しかったから。最初の言葉に澁谷さんがどう返してくるのかなと思ったら〈そこに自分は居ないと思わせた〉と返ってきて。そうやって一行だけのメールを10往復ぐらいして、最後に必要じゃないと思った私の言葉を消していったんです。

──ということは歌詞の中で括弧の表記が付いているものが波多野さんの言葉ということですか。

H:そうです。その括弧が付いている歌詞のところだけ私も声を出していて、澁谷さんの声と重なっています。ピンポン形式のメールが一通り終わって、これは澁谷さんの言葉なので澁谷さんの声でやってもらった方がいいよねってことで、仙台まで録音機材を抱えて彼の経営する《喫茶ホルン》まで行って。そこで工藤夏海さんのホルンと澁谷さんの声を録音しました。そうやって色んなところに出張して録音もしましたね。

──仙台まで録音しに行かれていたんですね。

H:そうですね、来てもらうよりは自分が行った方が早いなと思って。とても楽しい出張録音でした。

──資料を読むと今作は、架空のオペラとして制作されたとあります。歌詞を書き終えた後、全体を俯瞰して見てオペラにしようと決めたということでしょうか。

H:そうですね。ただこの状態ではオペラの原型でしかなく、成りえる可能性がある音楽と物語として架空のオペラという表現を選びました。

──今作を架空のオペラとしたのはどんな理由からだったんでしょうか。

H:制作途中で総合芸術的な舞台が見えてきました。例えば7曲目の「Second Runner」の歌詞に〈「ハシル、カケル、モグル」〉とあるんですが、何人もの演者が足踏みしながら低い声で台詞を言ってるイメージが沸いて、そういう演出を考えながら歌詞を書いていきました。これは演劇なのかミュージカルなのか……そのときに色々調べていたら多くの現代音楽家があらゆる形態のオペラをつくっていて、定義が広くイメージに近いものがオペラなのかなと。総合芸術という言葉でもよかったんですけど、それを言ってしまうと実際にやらなければいけなくなってしまうので(笑)、いつか実演できるといいなという気持ちを込めて、架空のオペラという表現にしました。

──今話して頂いた「Second Runner」の歌詞の動作を意味する言葉が印象的でした。その動作と音を連動させようという意識はあったんでしょうか。

H:音楽の時間軸に対して詞の時間軸があるか?ということですよね。それは意識しています。実は、歌詞の空白やリピートでそれを表現していて、詞の中で改行であったり、〈「クダク、クダク、クダク〉」っていう声に出した場合のテンポやリズムは存在しています。ただ、リスナーにとってこの歌詞が曲とどう交わるかは自由に捉えてもらえたらと思っています。

──「失言」については曲も言葉も短かったので、そこにも音と詞の関連があると思っていました。

H:短い曲だから短い詞、ということではないです。ちなみに、4曲目の「失言」と8曲目の「Reboot Me」はどちらも他の曲の変奏曲になっていて、そしてこの2曲は対になっていて〈左目〉 と〈右目〉がキーワードです。

──そうやって曲に言葉をつけていく作業の中では、何かテーマを持った上で書いていたんでしょうか。例えば、1曲目の「Warp」と2曲目の「Through Amber」には〈光〉という言葉があったり、3曲目の「Dreamland」には〈瞬きしない女〉という言葉があるように、どこか視覚的なイメージを喚起させるところがあると感じました。

H:前にもお伝えした通り、最初にテーマがあったのではなく一曲ずつ対峙していったらテーマが浮かび上がってきた、という感じでしょうか。曲ごとの向き合い方についてですが、例えば嫌な気持ちになるときって何かのトリガーがあって過去の経験が蘇ってくることが殆どだと思うんです、例えば目の前の人に悪口を言われたから傷つくんじゃなくて、過去に経験した嫌なことがよみがえるといったこと。そうやってよみがえってきたことを1つずつ言語化していくような作業でした。それはポジティブな感情よりは、どちらかというと辛かった記憶の原型に触ることが多かったですね。

──そういった潜在意識や過去の記憶には何か共通した意識のようなものがあって言葉を選んでいったんでしょうか。

H:一曲、一曲別々に詩を書いていたんですが、仕上がっていく過程の中で内容が繋がり始めたんです。数珠繋ぎのように、偶然に。一つの物語になり始めていることに気づいた段階で、全体の背景を整え始めていきました。例えば、2曲目(「Through Amber」)については、光と記憶の対話なんですが、ポジティヴなイメージの光はここでは悪役で、琥珀の中にひきづり込もうとする。そして辿り着いたのが3曲目の夢の国 (「Dreamland」)。〈記憶〉という言葉については、自分が自分にしがみ付く最後の砦のようなものとして表しています。〈瞬きしない女〉もひとつのキーワードで、全体の物語が繋がっていくようにバランスをみて言葉を選んでいますね。

──なるほど。ご自身の記憶や潜在意識を元にした一方で、本作は架空のオペラでもあります。この物語は、ご自身が経験したものなのか、それとも架空のものなのかという点が気になりました。

H:経験していないこと以上に想像力を使って書くこともあるけど、結局、感情も記憶も自身の経験と繋がっている。でも、架空なんです。経験と繋がってはいるけど、仕上げて出来上がったものは確実にフィクション。音楽(フィールド・レコーディング以外の)にノンフィクションが存在しないのは、音楽自体が架空のものなんじゃないでしょうか。客観視するたびに自分から離れていく、それが作品だと思っています。この物語は完成した時点で、自分からバーンっと離れていきました。

──「失言」という曲の冒頭には拍手なのか人のざわめきなのか、そういった音が入っていますよね。あの音は何なのでしょう。

H:15年ぐらい前に海外に行ったときの音で、街中で偶然録った音です。昔からよくレコーダーを持ち歩いていて、制作にあたってそのストックから音探しをするんです。その中からあの合唱を合わせてみたらキーも合うし、かなり編集はしてますけどうまくハマりました。このやり方はTRIOLAでなくてもやることがありますね。

──10曲目の「隠された歌」を聴いていると、例えば〈土地のように国のように〉であったり〈「どうやって隠して来たの?」〉であったり、さらに次の11曲目は「Scapegoat」というタイトルになっています。現在の社会の状況を考えると、こういった表現から政治的なニュアンスを感じとったのですが、意図していたところはあったんでしょうか。

H:偶然です。けど、不思議ですね。やっぱり潜在的なものっていうのは、それが偶発的なものであれ、社会と繋がってくるものなんじゃないかと思います。澁谷さんが書いた言葉に関しては彼に聞かなければ分からないことですが、ピンポン形式の作詞メールの中でも政治的なニュアンスはなかったと思っています。この曲を書いたのは3、4年前で、そのときは今のようにこんなに酷い状況ではなかったですから。

──「隠された歌」は、実際に澁谷さんや波多野さんの声によって歌詞が朗読されています。一方で、今作の「さよならの歌」と「隠された歌」以外の曲には、歌や声はありません。インストの曲にも歌詞を付けたいと思った理由を聞かせてもらえますでしょうか。

H:少し考えますね……もしかしたら自分のためだったのかもしれないです。例えば、インストの曲に関して歌詞はいらない、言葉なんて見たくなかったのにって言うリスナーもいるかもしれません。曲名には数字をふるだけでよかったかもしれない。けど、タイトルを付けたい、名前を付けたいという気持ちがありました。名前をつけるということは、私にとってそれが何であるかを実証していくことでもあります。言葉はその曲の背景に洗いざらい向き合わなければ出てこない。そうしている間に潜在的な言葉を書き出していたら物語になっていた。偶然という言い方は逃げかもしれないんですが、物語が見えてきちゃったんです。だから、これはもうインストでも歌詞のある作品にしていこうと舵を切ったのがミックスの後くらいだったと思います。澁谷さんとの作詞メールのやり取りだけはミックスの前に先行していましたけど。

──例えばエイドリアン・コーカーであったり《MODE》に出演したようなアーティストのような実験音楽や現代音楽、またはポスト・クラシカルと言われるような音楽家たちの作品を聴いていて、少なくとも私はインストに歌詞をつけるという表現を見かけたことがなく、今作の興味深い部分だと思いました。

H:実験音楽、現代音楽などのレーベルに、はまらないことが多々あったんです。『Cells #2』や『Cells #5』もずっとレーベルを探していたけど、どこもリリースには至らず非常に辛かったです、それで最終的に自分でCDを出したんですよね。けど、有り難いことにアメリカの《Important Records》という実験音楽のレーベルがCellsシリーズをカセットテープでリイシューしてくださいました。そもそも、ジャンルやレーベルを狙ってつくることは全く考えたことがないからそれで傷つくことはないと思い直しました。だからエイドリアンにもこんなの作ったからちょっと聴いてみてという感じだったんですよね。私自身が自分の音楽のジャンルが何であるかは答えられなくて、ジャンルは聴く人が自由に決めてください、と思っています。

──インストに歌詞があること、その歌詞に英語の対訳はあるけれど、日本語の歌詞で書かれたものであるということ。そして、その作品がイギリスのレーベルから出るということが、今まであまりなかったことなのではないかと思うんです。すごく刺激的な表現として聴かれるんじゃないかと想像しました。

H:イギリスでも聴いてもらえると嬉しいですね。歌詞を読む必要がないと思った人は読まなくてもいいと思うんです。けど、読んでもらった方がこの作品の楽しみ方が深まるんじゃないかなと思っています。英訳も綾部まこさんという翻訳家の方と話し合いを重ねて、半年以上の時間をかけました。詞の英訳って物凄く難しい作業なんだってことも思い知らされましたね。そういうこともあって、実はミックスが終わってから1年以上経ってるんです。だから5年越しのリリースにもなって、最初に作曲したときから5年経っているんですよね。

──英訳に関しては上がってきた訳を波多野さんが確認するという流れだったんでしょうか。

H:というよりは、英訳する前に綾部さんがすごく丁寧に何度も質問をしてくれたんです。そこでその質問について考える必要があって、またさらに自分の詞への理解が深まって、お陰でここでも自分を客観視する力がつきました。例えば、直訳になっているところも多々あるんですが、直訳じゃないところもあるんです。そういうところも楽しみの一つかもしれないので、英語でも読んでみてほしいです。

──英語に置き換えることが大変だった部分は具体的にどういうところでしたか。

H:例えば「Scapegoat」に日本語で〈狩られた言葉が〉という歌詞があるんですけど、それをHunted Wordsに英訳すると全然違うなって。じゃ〈狩られた言葉〉って何なんだろうと改めて本質的な意味を考えて、色々話し合った結果〈Unheard Voices〉にしたんです。ただ、私はあまり英語の表現が分からないので最終的に彼女を信用することになるんですけど、信頼に至るまでの経緯が綾部さんの丁寧な英訳にはあったんです。

──ここまでお話を聞いてきた中で客観視するということが、これまで以上に今作で強く意識されていたことなのかなという印象を受けました。

H:客観的にものをつくるというのは当然のことで、たぶん作り手が聞いたら「なに当たり前のこと言ってるんだ」と思うんじゃないかと思いますがポイントは距離感についてです。つまり、曲だけだったら(手を伸ばして)このくらいの距離でよかった、だけど詞をつけるとなると(もっと手を伸ばして)これくらいの距離が必要で、こんなに離れなければいけないんだというのが今作だったんです。同じ客観視でも距離感が違う。今作は、今までで最も作品に対してある程度の距離が必要でした。距離を取り過ぎると臍の緒が切れちゃうわけで、なので臍の緒を繋ぎながら10メートルぐらい離れてみたという感じですかね(笑)。Cellsシリーズは1メートルだったり、作品によって距離感が違うという意味で『Scapegoat』はものすごく離れていて、疲れました(笑)。みなさん、どこかの過程で客観的に作業していると思いますよ。

──英訳のお話もそうでしたが、その距離感のお話からも今作がタフな作業だったということがすごく伝わってきました。

H:綾部さんには本当に助けられて、すごく感謝しています。録音にしても須原さんがいなかったらこのベーシックはつくれなかったので、須原さんにも感謝しているし。今作は本当に感謝すべき人が多くて、その気持ちを作品に詰めました。なので絶対に負けないと思って、何に負けないなのか分からないんですけど「最後までやり切る」って紙に書いて貼り付けてましたね(笑)。

──日本語で歌詞をつける作業の中で、時間をかけてつくりこんだ曲や苦労した曲はありましたか。

H:全部の曲を同時並行で書きながら、それらを段々ブラッシュアップしていく過程だったので全曲がそうだと言えるんです。曲と曲が関連していたので、例えば1曲目を直すと3曲目も直さなければいけない。けど、最後まで悩んでいたのは最後の曲(「Scapegoat」)だったかもしれません。

──最後の曲は「架空のオペラ」における結末の部分でもありますし、だからこそ最も考えて書かれたということでもあるんですかね。

H:はい。作品としてどう終わるかなので。どう続くかでもいいんですけど。どう続くように終わるのか、どう終わりたいように終わるのかということについて非常に考えました。それが、Scapegoatという宝石の物語になったんです。

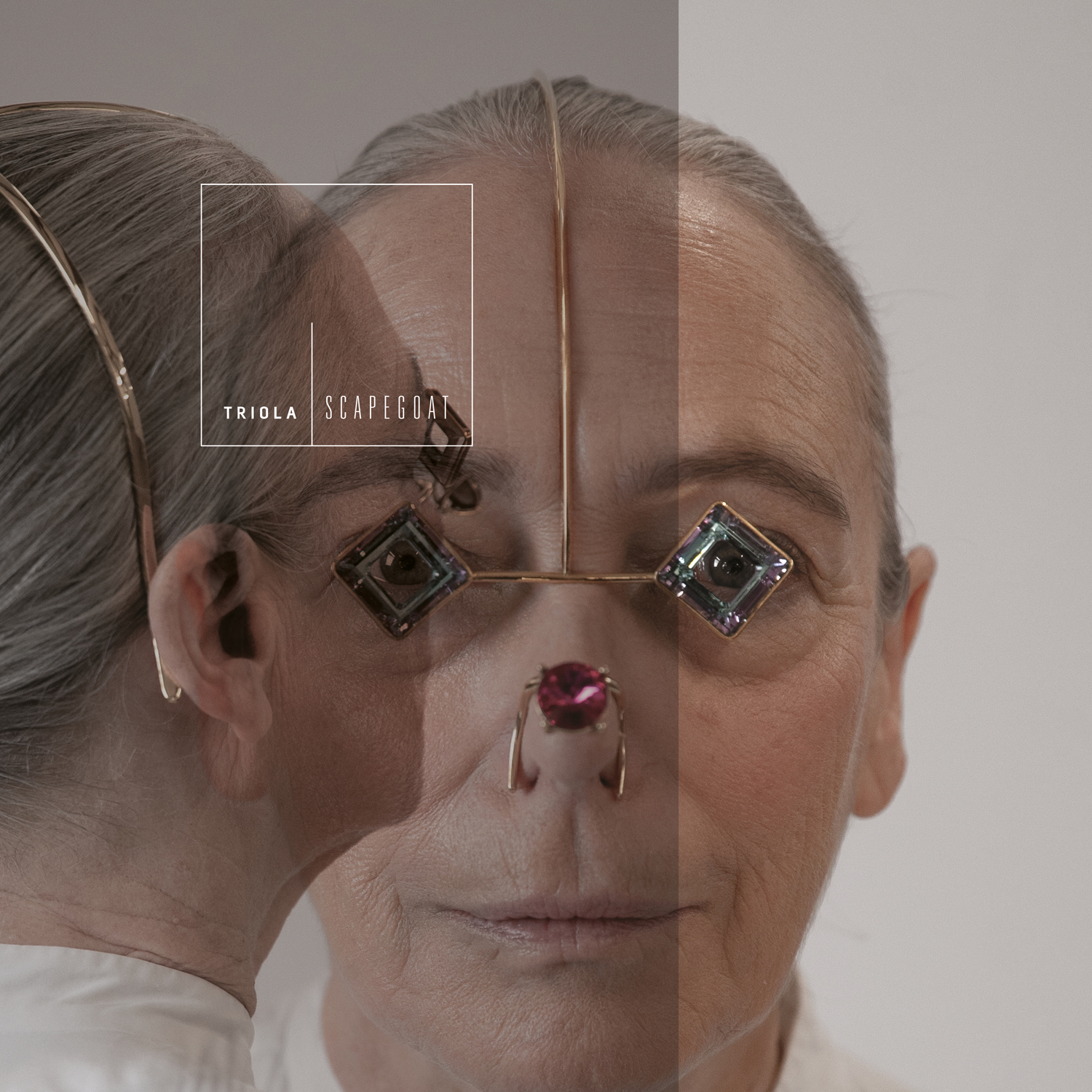

──物語同様、今作のジャケットにも宝石が使われていますよね。

H:今作を架空のオペラとして仕上げたことの理由の1つとして、ジャケット写真を担当して下さった(ロンドン在住のコンテンポラリー・ジュエリー作家)Akiko Shinzatoさんの作品があります。楽曲全てを結ぶストーリーを考えるときに、彼女の作品が大きなヒントになりました。Shinzatoさんの存在は、ヴァイオリンの須原さんが教えてくれたのですが、彼女の作品から受ける刺激がとても大きかったです。まず、物語が完成する前にジャケットの撮影がありました。私の方からリクエストをして、老女のモデルは可能だろうかと相談したところ、そのアイデアに大いに賛同してくださって、ジャケット写真の撮影に繋がりました。今回のジャケット写真と各楽曲の歌詞、音楽、それらが段々と一つの大きな物語にまとまっていった……という次第です。

──Akiko Shinzatoさんの作品からどのようなヒントないしは刺激を受けたんでしょうか。

H:彼女の作品が発する強さにとても良い刺激と創作のエネルギーをもらいました。ご一緒してみたい! と直感的に感じました。

──最後に、なぜジャケット写真に老女のモデルをリクエストしたいと思ったのかを聞かせてください。

H:今回、表面のジャケットで使用させていただいているのは〈Another Skin〉という作品で、もともとの作品では若いモデルさんが起用されていました。TRIOLAの作品用に撮影する上で、どのような方向性で進めるか。まずはモデルを決めなくてはなりませんでした。そこで、今作の大きなキーワードの1つである「記憶」と結びつきやすい人物像として、さまざまな年齢層を想像してみたんです。自分よりももっと上の年齢層の方がいい。そして、自身が女性でもあるため「老女」をモデルにしていただけないかとZOOMで相談しました。そのときのShinzatoさんの反応は即答で「いいですね!」と言って下さったのをよく覚えています。実際にモデルになって下さった方は、老女とお呼びするような年齢の方ではありませんが、その方のもつ独特な雰囲気とShinzatoさんのジュエリー作品との妙で、想像力を掻き立てる素晴らしい写真を撮ってくださったと思っています。

<了>

Text By Koki Kato

TRIOLA

『Scapegoat』

LABEL : Impartmaint / Constructive

RELEASE DATE : 2023.10.20(CD) ※アナログ・レコードも発売中

購入はこちら

Impartment Web Shop

《LIVE At Hasegawa Musical Instrument Store In Chigasaki VOL.1 》

2023年12月14日(木) 茅ヶ崎市 長谷川楽器本店3F C side salon

出演:波多野敦子(TRIOLA)、澁谷浩次(yumbo)

公演詳細/チケット予約

https://peatix.com/event/3760956

『Scapegoat』特設サイト

https://hatanoatsuko.com/scapegoat.html

波多野敦子 Link

Bandcamp https://atsukohatano.bandcamp.com/

Instagram https://www.instagram.com/ah___ha/