【From My Bookshelf】

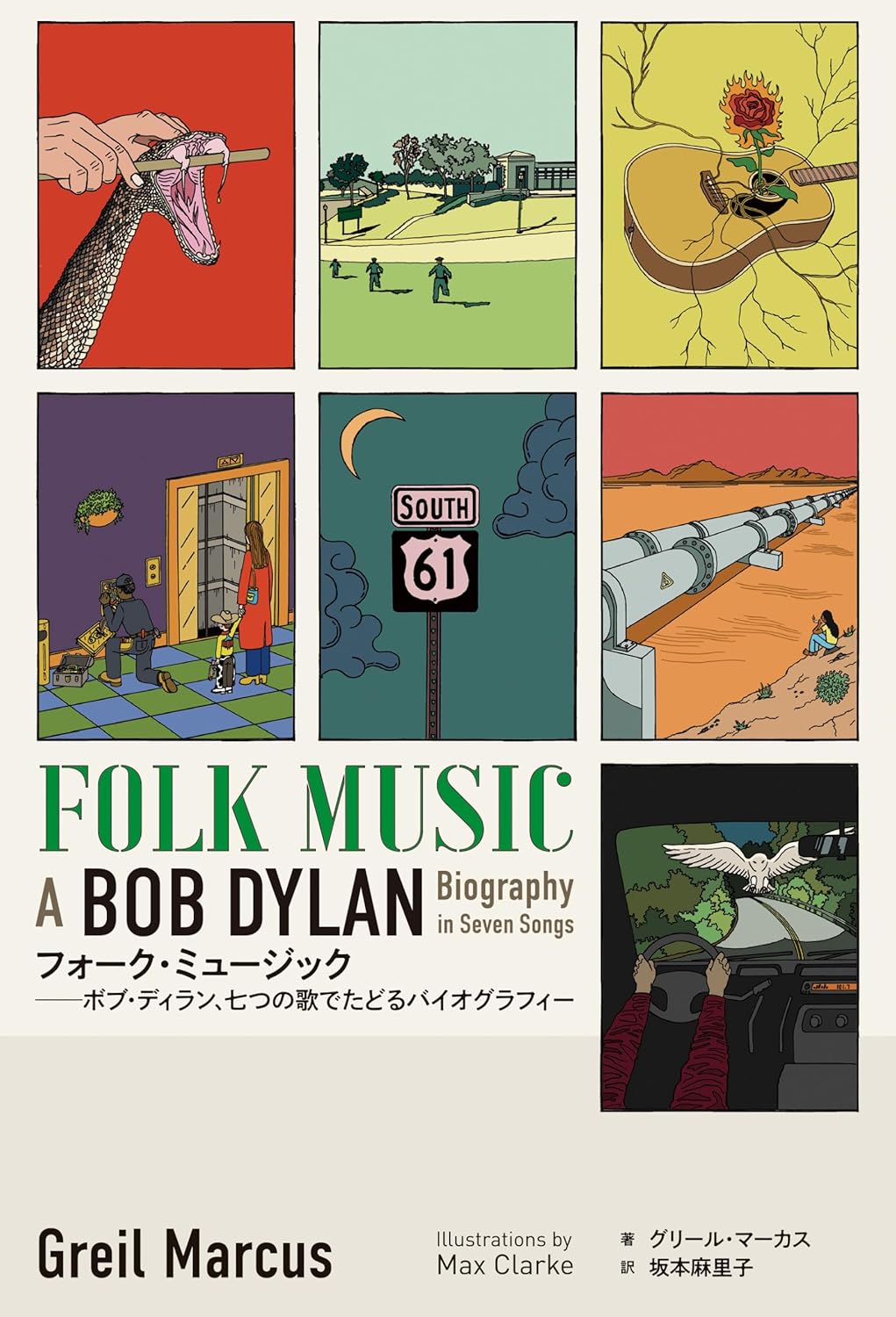

『フォーク・ミュージック──ボブ・ディラン、七つの歌でたどるバイオグラフィー』

グリール・マーカス(著) 坂本麻里子(訳)

失われつつある美徳、根深く残る因習を歌うこと

著者のグリール・マーカスがボブ・ディランに関する長文を執筆するのはもちろんこれが初めてではない。有名なところでは、本国では2005年に刊行された『ライク・ア・ローリング・ストーン』(Like A Rolling Stone: Bob Dylan at the Crossroads 2006年/白夜書房)があるし、主に80年代中盤以降のアーカイヴをまとめた『Real Life Rock』(2015年/Yale University Press)でも多くのレヴューが読める。かつて『ミュージック・マガジン』に長きに渡り三井徹氏の訳によって掲載されていた連載「リアル・ライフ・ロック」での文章を中心に日本向けに書かれたレヴュー、コラムを書籍化した名著『ロックの「新しい波」』(1984年/晶文社)でも、その名の通り、1979年から1984年というパンク〜ニュー・ウェイヴの時代がフォーカスされているにもかかわらず、ディランの『Slow Train Coming』(79年)が、やや場違いのようにとりあげられている。

しかも、マーカスが記してきたこれらディランに関する記述は決して称賛ばかりではなく、むしろ非常に厳しい評価のものが多い。『ロックの「新しい波」』に掲載されているその『Slow Train Coming』評に至っては、よせばいいのに、「ディランの『スロウ・トレイン』には、自分自身の罪の意識も謙虚さもない」というタイトルのもと、「はじめは堂々としているのだけれども、結局のところは一般受けのする調子のいい音楽というところだ。」と一刀両断にしていて、それは軽いタッチに仕上げられたサウンドのみならず、宗教、信仰心、福音といった内在するテーマへの掘り下げについても容赦はない。「地面の地表をはがしただけであり、あとに残したものも残骸にすぎない。」(全て原文ママ)と閉じられたこのレヴューは、いくらこの頃のディランがある種の“冬の時代”を迎えていたとはいえ一切の救いがなく、ここまで書いたらむしろ気持ちがいいと思えるくらい、要するにけちょんけちょんなのだ。クラッシュ、プリンス、ギャング・オブ・フォー、エッセンシャル・ロジックなどが中心に掲載されている中で、ほとんど見せしめのようにも見える。

だが、そんなけちょんけちょんなレヴューでもマーカスのディラン評は面白い。これはディラン評に限ったことではないが、マーカスはその時々の自身の方位磁針のようなものに無理矢理引き寄せた上で激しいNGを出すし、褒めても嫌味でしかないような表現を率先して使う。そりゃどう考えてもあなたの好みだろう、と読者に苦笑させることもしばしばだ。けれど、たとえそれが否定的なものであっても一つ一つがドキュメントになっているから、そこになにがしかのドラマを見出すことができる。そのドラマ性は、社会学とはかけ離れたものだし、たとえばレスター・バングスのような、彼自身がソリッドな表現者のような豪胆でダイナミックな記述とはむしろ正反対の、どちらかと言えば精緻で丹念、そして勢いやパッションより沈思と感情が混在した筆致は、それこそ個人的な好みでいくと苦手な部類なのだが、それでもマーカスの都会的な洒脱をまとったドキュメント的批評文は、それ自体をストーリー化させる俯瞰的目線があるがゆえに面白く読めてしまうのだ。その点でも、先ごろ邦訳も出たそのバングスの著作集をマーカスが編纂しているのはなかなか興味深いことだ。

1945年生まれのマーカスにとっては難敵であり、それでも片時も目を離さずに並走してきた少し年上の厄介で最愛の相手=ボブ・ディランについて綴った新刊がこれだ。ディランの無数に枝葉の伸びたその長いキャリアを、“フォーク・ミュージック”をキーワードとして、彼の持ち歌7曲で辿ったもので、今に至るまでディランを一貫してフォーク・シンガーとした位置付けで綴られている。

取り上げられている7曲は以下(登場順)。

「Blowin’ in the Wind」

「The Lonesome Death of Hattie Carroll」

「Ain’t Talkin’」

「The Times They Are A-Changin’」

「Desolation Row」

「Jim Jones」

「Murder Most Foul」

まずこのチョイスが素晴らしい。おおよそディランのファンなら誰でも知っているだろう60年代の曲が4曲もある一方、70年代と80年代の曲がなく(件の『Slow Train Coming』への評価からも想像できたが)、一方で自作曲を長く発表せずトラディショナル・フォークやブルーズを弾き語りで取り上げていた90年代のアルバムから『Good as I Been to You』(1992年)収録の「Jim Jones」、そして2000年代屈指の1枚である『Modern Times』(2006年)から8分超えの最終トラック「Ain’t Talkin’」、さらには、ジャケットにはジョン・F・ケネディの写真があしらわれ、シングルとして初めて全米1位を獲得した17分弱の、日本では「最も卑劣な殺人」という邦題がつけられた、記憶にもまだ新しいあの長尺曲……。この7曲で……もちろん1曲に対して綴られた文章量は半端ないわけだが、マーカスはディランのキャリアに大いなる目線を与えようとした。それぞれの楽曲についての、恐ろしいほどのリサーチが導くものが、この7曲にどんな共通点を与え、そして我々はどのようにしてそれを見つけることができるだろうか。

それこそが宗教、説話、慣習……つまりはフォークロアだ。本書の序盤でマーカスはディランはフォーク・ソングの歌い手ではなく、フォーク・シンガーとして捉えている向きを明確に記している。それはつまり、民間伝承をただ歌う人ではなく、古くから残ってきた信仰やしきたり、あるいはある時期に失われ、葬り去られてしまった俗習や思想などを、現実のものとして受け止め、伝え残す覚悟を自分の言葉とメロディで歌ってきたフォーク・シンガーとして位置付けていることに他ならない。すなわち、本来の、古来のフォーク・ミュージックとはそうしたものであるという前提のもと、だがしかし、それを蛇行しながらも長期的に実践しているのは現代においてこの人しかいない、というずっしりと重い主張である。

ディランにまつわるありとあらゆる文献、資料、発言、関係者や近い距離の人たちの証言、誰かがこっそり録音したライヴ音源でのMCに至るまで、本書には驚くほど多くの人々によるエビデンスが散りばめられている。というより、むしろその無数の発言、証言などによって物語がパズルのように構成されていると言ってもいい。もちろんバイオグラフィーを書こうとするならこのくらいやって当然と言えば当然、ましてディラン相手に手抜きなどできようもないことは承知の上で、それでも初期からリアルタイムに聴いてきたマーカスの執念のようなものが行間に渦巻いているのがなんとも痛快だ。しかも、1961年に初めてニューヨークにやってきた時に始まり、最後のチャプターは「Murder Most Foul」だが、ある程度時系列で進めてはいるものの、1962年の「Blowin’ in the Wind」の章に、現代……たとえばコロナ禍の2020年5月にミネアポリスで警察官の押さえつけによって黒人男性、ジョージ・フロイドが殺害されたあの事件をシンクロさせるなど、時代を超えたバタフライ・エフェクトのような因縁が随所に挿入される。公民権運動の時代から何ひとつ社会は変わっていないと言わんばかりに、鋭く約60年を貫通させてきているディランが見てきた風景が、ページをめくるたびにあちらこちらでフラッシュバックしていく。これこそがフォーク・シンガーだと。

ディランはこれまで何も難しいことを歌のテーマにはしていない。我々が生きる社会の中で、失われつつある美徳や信条、根深く残る因習や通念──そこには愛もあれば憎しみもあるだろう──を言葉と歌にしている。ウディ・ガスリーやピート・シーガーらが歩んできた道にふと置かれていたフォーク・ミュージックというものに、今の時代に生きることの息吹をただずっと吹き込み続けているだけ、とも言える。だがしかし、こうして伝承で終わらせることなく、継承させているのは果たして誰だ? “彼”ではないのか? では、この“彼”が去ったときには何が残るのか? マーカスの最後の一文……ここでは書かないが、背筋の凍りそうなその一文に、私はどうしようもない畏怖を感じてしまうのである。

フォーク・ミュージックとはこうしたものだ。舐めるな。

読みにくさもある。固有名詞があまりにも頻出するのでメモしながらじゃないととうてい頭に入ってこないという人もいるだろう。我々が生きるこの世界には、この日々の暮らしの中には、そのくらい知らない何かがまだまだあって、それは誰かがいなくなったときに気づくということなのかもしれない。マーカス特有のアイロニカルな厳しさももちろんここにはある。これもまた、いずれマーカスがこの世からいなくなったときに消え失せてしまうフォークロアかもしれず、それを今こうして目に、頭に焼きつけることが継承していくことの一端になればと思ってやまない。(岡村詩野)

Text By Shino Okamura

『フォーク・ミュージック──ボブ・ディラン、七つの歌でたどるバイオグラフィー』

出版社 : Pヴァイン/ele-king books

発売日 : 2025.7.29

購入はこちら