【From My Bookshelf】

Vol.14

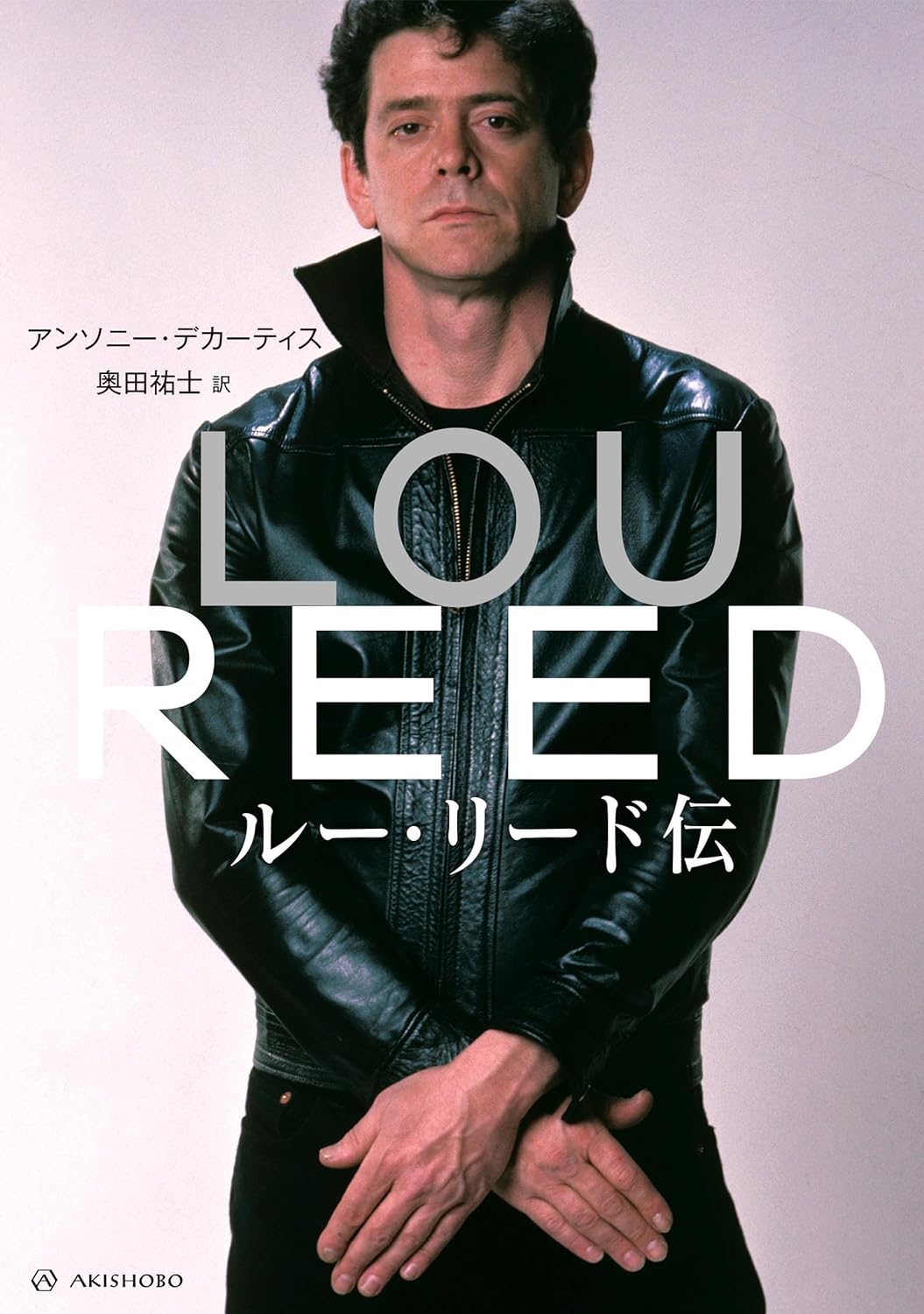

『ルー・リード伝』

アンソニー・デカーティス(著) 奥田祐士(訳)

ユダヤ人として生きたNYCマン

この秋、サルトルの『ユダヤ人』とイザヤ・ベンダサン(山本七平)の『日本人とユダヤ人』を読み直している。理由はこの『ルー・リード伝』を読み終え、アメリカ社会におけるユダヤ人、もしくはユダヤ人として生きることの意味を改めて考えるようになったからだ。そうこうしているうちに、10月7日、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃が勃発した。2000年もの長い歴史の中でユダヤ人が世界中に離散し、迫害と差別を受けてきたことは周知の事実で、フランス人の目線から書かれたサルトルの『ユダヤ人』も、神戸市で生まれたユダヤ人(ベンダサン)という設定で書かれた『日本人とユダヤ人』も、イスラエルという悲願の国を死守したいというそうしたユダヤ人の願いを現代に検証するにあたり、非常に重要な参照本と言っていい。

対して本書は、1942年3月に生まれ、2013年10月に亡くなったルー・リードという一人のミュージシャンの、非常に細かに綴られてはいるものの、表向きは言わば個人の伝記である。その半生はどうしようもなく込み入っていて、一方でどうしようもなくブレがない。しかし、ある一人の男性──ニューヨークはブルックリンに暮らしたユダヤ人家族の最初にして唯一の息子として生まれたルイス・アラン・リードが、そのルーツ/出自に戸惑い、嘆き、怒り、落胆しながらも、その事実と常に向き合った上でなんとか受け止めようとしてきた半生は、アメリカ……に限ったことではないが、世界の中でユダヤ人として生きることの重さを伝えている。

ルー・リードとヴェルヴェット・アンダーグラウンドに関する書籍は、おそらく日本で刊行されたものはもちろんのこと、洋書でしか読めないものまで手に入れられるだけのものはすべて読んできた。この《TURN》での好きな音楽書をとりあげる企画《わたしのこの一冊~大切なことはすべて音楽書が教えてくれた》では、結局のところ『ルー・リード詩集』を挙げたし、おそらくきっとこの先死ぬまで黒い紙に白抜き文字でプリントされたこのリリック集が自分のフェイヴァリットであり続けることだろう。ヴィクター・ボクリスとジェラルド・マランガによるヴェルヴェット・アンダーグラウンドについての『Up-Tight』に至っては、音楽についての文章を書くきっかけを自分に与えてくれたこの“ニューヨーク・シティ・マン”を理解するための文献というよりも、ライティングを進める上での技術と刺激をもたらしてくれた本なので、購入時からのしおりがいくつも挟まったままだし、今なおそこに新たな付箋が加えられている有様だ。

だが、本書はそれら他の音楽書としてのルー・リード本とはまるでアングルが違う。もちろん、過去すべてのルー・リードに関する書籍を情報面において遥かに凌駕する決定本ではある。ルーについてのエピソードはかなりの数を脳裏に刻んできた私だが、それでもこの本は初めて知ることだらけで、2段組で500ページもの文字の嵐が、今まさにまるで全く知らない男に出会わせてくれたかのような驚きと発見をもたらしてくれるし、第一、学生時代のルーの元カノやかつての妻はもちろん、そこまで密に交流がなかっただろう関係者へも取材を重ねた成果には、音楽にまつわる文章を書くはしくれとして、米《Rolling Stone》誌の寄稿編集者にして、ペンシルヴェニア大学クリエイティヴ・ライティング・プログラム講師、アメリカ文学の博士でもある著者に拍手を送らないではいられない。たとえば、1980年代中盤から90年代にかけてルー・リードが関わった《Farm Aid》のエピソードのために、中心的企画者の一人であるジョン・メレンキャンプにまで取材を行っているのには感心させられた。挙げ句の果てに、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったガンズ・アンド・ローゼズの出演を巡ってルーと決裂したという裏話まで公開し、非常に気難しく頑固で厄介な“ニューヨーク・シティ・マン”の屈強さと自己矛盾を見事に炙り出している。なお、“都会育ち”のルーがアメリカの田舎の農場や農家の経営難を救うためのそのチャリティ・コンサートに何度も参加したことは当時私も違和感を覚えたものだったが、その理由も本書で明らかにされた。

だが、そうやって紹介されるエピソードがマニアックになればなるほど、ルーのユダヤ人としての葛藤を含めた生き様が浮き彫りになる。実際に、要所要所にユダヤ人であることのアイデンティティをルー自身、もしくはルーに近いところにいた人々の口からの証言で綴られているわけだが、その発端にあるのが彼の父=シドニー・ジョーゼフとの関係であることは本書を読了すれば明白だ。“野心に燃える切れ者のハンサムな会計士”だった父も、“彼女を知る者全員がその美しさを口にする主婦”だった母も、ユダヤ人ではあるもののそこまで敬虔なユダヤ教信者ではなかったというが、特に父は社会的地位の高さを求める共和党員だったことからルーにとっては格好の反面教師となった。しかし、その反面教師たる父親に対して、亡くなる直前の取材で「父親はぼくになにもくれなかった」と告白し、ビーチに行った時に手を繋ごうとしたら顔を殴られた、という幼少時のエピソードも著者に明らかにしている。本当は父親からなにかをもらいたかったし、父親と手も繋ぎたかったという、ルーの強面からは想像できない寂しげな思いは、もしかするとアメリカ社会でユダヤ人が逞しく生きていくために、安定的な仕事、社会的地位を必要とし、ブルックリン周辺を転々として自分の居場所を探し求めたその父親へのシンパシーであり、怒りなのかもしれない。そしてそれは、ユダヤ人であることの疎外感をそのまま表出させているようにも思えるのだが、どうだろうか。

そう考えると、ハーモニックなドゥー・ワップの影響を受けつつもヴェルヴェット・アンダーグラウンドを結成したり、『Metal Machine Music』を出した後に、自身の出自と向き合ったような穏やかな『Coney Island Baby』を発表するようなアンビバレントな行動は(今となってはそんな作業はことさら珍しいことでもないが)、アメリカにおけるユダヤ人として生きてきた父親との距離をとりあぐねてきた結果とも言える。「ユダヤ人はどこまでもユダヤ人だ。そこから逃れることはできないし、それを変えることもできない。それが自分という人間で、自分の特徴でもある」。生前、ルーはそのように話していたという。自分たちの“国”を死守したい思いを持ち続けるユダヤ人の悲願に、この本を読み終えた今、ルー・リードという屈強かつ優しい男の歪んだ笑顔を重ねている。(岡村詩野)

Text By Shino Okamura

『ルー・リード伝』

著者 : アンソニー・デカーティス

出版社 : 亜紀書房

発売日 : 2023年7月12日

購入はこちら

関連記事

【FEATURE】

わたしのこの一冊〜

大切なことはすべて音楽書が教えてくれた

http://turntokyo.com/features/the-best-book-of-mine/