The Young Person’s Guide To Bob Dylan

ディランこそ時代の革命家で歴史の継承者だ

15年ほど前のことだが、あるイギリスの若手バンドに取材をした時、そのメンバーはこんなことを話していた。「アメリカにはボブ・ディランがいる。それが何より羨ましいんだ。アメリカ人は……音楽をやっている人じゃなくてもボブ・ディランの曲をなんらかの形で聴いていたり、好き嫌い関係なく意識している。パンク・バンドでもラッパーでもディランなんて知らないって人いないよね。しかもディランは今でも活動していて作品を出している。それがまたすごくいい内容ときた。音楽の歴史を貫くようなミュージシャンが自国に存在しているってなんて素晴らしいんだ。彼こそアメリカの宝だよ」。いや、アメリカだけの宝ではない。ボブ・ディランは世界中の、そしてありとあらゆる大衆音楽を志しているすべての者たちの精神的支柱だと言っていい。あるいは目の上のタンコブ、反面教師として捉えている人もいるかもしれないが、そうであればこそなおさら、ボブ・ディランという存在は、この半世紀、常に時代に反発することで音楽で時代を大きく攪拌回転させる革命家であってきたと言えるのではないか。しかしながら、同時に、彼は歴史に忠実な継承者でもあってきた。

1962年に最初のアルバム『Bob Dylan』をリリースしてから今年で実に56年となるボブ・ディラン。フジロック・フェスティバル2018最終日に登場するこの機会に、今、聴くべきディラン作品についてナビゲイトした、岡村詩野と井草七海によるヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・ボブ・ディランをお届けする。フジロックに行く人も行かない人もぜひご一読を。(編集部)

民間伝承としての音楽に向き合い続けるディランの半世紀

岡村詩野が選ぶ、今聴きたいボブ・ディランの3枚

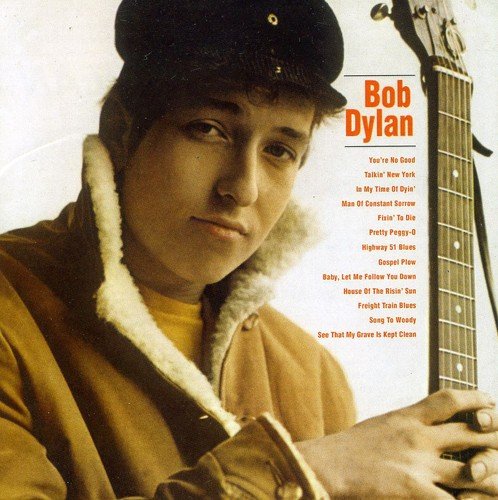

・『Bob Dylan』(1962年)

・『Self Portrait』(1970年)

・『Christmas In The Heart』(2009年)

手ぶらでスタンド・マイクの前に立ち「枯葉」を歌う。2年前の来日ツアーで目の当たりにしたその姿に、私は素直に心を打たれてしまった。というより、この人の本質をそこに見た気さえした。ギターを持たないディラン。それは確かに一般的にディランをディランたらしめていたフォークという文脈から遠く引き離してしまったかのように見える。あるいは、「ノーベル文学賞受賞者のディラン」というトピックでもいい。それもまたディランは文学なのか云々の不毛な論争を引き起こしただけだったかもしれない。だが、ディランは常にディランであってきたし、今なおディランであり続ける。つまり、彼はそもそも音楽はフォークロア……すなわち民間伝承そのものであるとして活動してきたのではないか、という解釈。それであれば、「Autumn Leaves(枯葉)」や「Some Enchanted Evening(魅惑の宵)」や、「Blue Moon」や「Little Drummer Boy」を朗々と歌ったとしても全く不思議ではない。それどころか、彼が考える音楽家として至極当然のスタンスだと思えるのである。

ディランが自作自演(シンガー・ソングライター)というスタイルのオリジネイターの一人であることは動かせぬ事実である一方、実は彼はデビュー当時から多くの他作曲、トラディショナルな伝承歌をとりあげてきている。“ディラン”という苗字が詩人のディラン・トマスからとられている(あくまで一説だが)ように、もともと彼は文化を継承していくことを率先して行う姿勢を持った音楽家。もちろん、昔からカヴァーが多いという事実がそうしたスタンスを裏付けていると言い切ることはできない。だが、1962年のファースト・アルバム『Bob Dylan』からして、のちにアニマルズが大ヒットさせる伝承フォーク・バラッド「The House Of The Rising Sun(朝日のあたる家)」(この曲にまつわるエピソードは映画『No Direction Home』のデイヴ・ヴァン・ロンクの発言が興味深い)や、ブラインド・レモン・ジェファスンが1927年に最初に録音した「See That My Grave Is Kept Clean(僕の墓はきれいだよ)」など13曲中11曲がカヴァーで占められていること。また、目下の最新オリジナル・アルバム『Triplicate』(2017年)に至っては、「Sentimental Journey」や「As Time Goes By(時の過ぎゆくままに)」など大衆音楽としてお馴染みの曲が実に3枚のディスクに収録されていること……などからも、ディランにとって自作ではない曲を歌い継いでいくことの意味の大きさこそに、音楽家として主なる視座の一つが置かれていることがわかる。ステージでギターを手にしなくなったことに一抹の寂しさを感じるのも事実だが、自作の曲も他作の曲も交えて歌うことに集中するためには今こそヴォーカリストとしての立脚点を明瞭にする必要があると感じた末の決意なのかもしれない。

もちろん、初期の作品ではフォーク、ブルーズ、カントリーが多く、近年は主にスタンダード・ジャズやポップスに取り組み…と、とりあげる楽曲の方向性は時代によって少しずつ変化している。1970年に発表された2枚組『Self Portrait』では、トラディショナル・フォークも多くカヴァーしているが、ゴードン・ライトフットが1964年に録音した「Early Morning Rain(朝の雨)」、サイモン&ガーファンクルが前年の1969年に発表した「Boxer」(ポール・サイモン作)といったディランとほぼ同世代の、言わば同志の曲、同じ時代の曲をピックアップしているのが印象的で、歴史の彼方に紛れてしまいかけたような古い曲の発掘作業にばかり専心しているわけではないことにも気づくだろう。

その『Self Portrait』でとりわけ重要なのがフランスのジルベール・ベコーの持ち歌でエヴァリー・ブラザーズが1960年に英語詞にしてヒットさせた「Let It Be Me」だろう。エルヴィス・プレスリー、デルフォニックス、ローラ・ニーロら数多くのアーティストがとりあげてきたが、ディランはこの曲を1981年にも再び録音するなど、まるで自身の歌の表現力、アレンジを確認する際の課題曲であるかのように向き合っていることもわかる。そういえば、同じ曲を折に触れて頻繁にカヴァーするヴァン・モリソンも、あるいは山下達郎と竹内まりやも過去にこの曲をとりあげているが、そのあまりに美しい重層的なハーモニーを伴う旋律の豊かさに対し、ディランがどれほど陶酔し、そしてどれほど難しいかを実感していただろうことは想像に難くない。

ディランがそうやって自作以外の曲を頻繁にとりあげることは、後世に歌い伝え残そうとするある種のミッションであったかもしれないし、もちろん自身の歌い手としての表現力、感覚を試そうとしていたところもあったろう。だが、それ以上に感じられるのは、歌を歌うことのシンプルな快感、醍醐味をひたむきに伝えようとしているということだ。それが明確に形になって表出されてきたのが2000年代以降に集中してリリースされるようになったカヴァー曲中心の作品――フランク・シナトラがレパートリーとしていたようなスタンダード、ポップスも多くとりあげた一連のアルバムだ。その中でも特筆すべきは、よもやのクリスマス・アルバム『Christmas In The Heart』(2009年)だろう。

ご承知のようにディランはユダヤ系アメリカ人。その彼がキリスト教へと改宗し、80年前後に『Slow Train Coming』(1979年)、『Saved』(1980年)、『Shot Of Love』(1981年)という“ゴスペル3部作”を発表したことは有名だが(一般的評価は決して高いものではないが)、ディランは改宗前からキリスト教的終末思想をモチーフにしたような曲を作っており、そのうちの一つで彼の代表曲でもある「All Along The Watchtower(見張り塔からずっと)」を今なおステージで披露することが多いことからもわかるように、キリスト教思想は、自身ユダヤ人であろうとなかろうと、表現者として常に大きなテーマとして脳裏に横たわっていたということなのかもしれない。

加えて、クリスマス・ソングというのは今や宗教関係なく広く世界中で歌われているものであり、誰もが気軽に唱和できる最高の大衆音楽であることは間違いない。賛美歌の聖歌からビング・クロスビーで知られる曲まで、幅広いアングルから選んで歌った『Christmas In The Heart』は、信仰や人種、性別や世代などを問わずに歌を歌う喜びを提唱した1枚だ。ここには、音楽が、歌が、口伝いに広がり継がれていく民間伝承の一つであるという、デビュー当時から一貫して変わらないディランの哲学が込められているとも言えなくないだろう。

今年のフジロックのステージに立つディランが、さてどのようなセット・リストで挑むのか今はまだ全くわからない。ただ、「Like A Rolling Stone」も「Blowin’ In The Wind」もやらなかったとしても……いや、むしろ、それでこそディランだと賞賛すべきではないか。そこで歌われる曲がたとえ誰の作品でもディランは歌う。それこそがボブ・ディランだから。歌い継ぐことの大義、それは歴史という名のまばゆい現実だからだ。(岡村詩野)

ボブ・ディランが現代と未来へ繋いでいく、“小さな物語”の中の普遍と真実

井草七海が選ぶ、今聴きたいボブ・ディランの3枚

・『Nashville Skyline』(1969年)

・『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)

・『Fallen Angels』(2016年)

「『大きな物語』に回収されていく状況の中で映画監督ができるのは、その『大きな物語』(右であれ左であれ)に対峙し、その物語を相対化する多様な『小さな物語』を発信し続けることであり、それが結果的にその国の文化を豊かにするのだ」(*1)

今年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した『万引き家族』について、是枝裕和監督自身がウェブサイトに掲載した記事の一文だ。この一文にボブ・ディランを重ねてしまうのは筆者だけだろうか? ホーボー・ソング、ワーク・ソング、ブルーズ、さらにアメリカ入植者のルーツであるイングランドやスコットランドのバラッドやアパラチアン・フォーク…。そうしたトラッド・ソングを歌い継ぎ、そこから自作曲へと創作の幅を広げていったディランの根っこにあるのは、そんな名もなき人々の言葉がユーモアや悲哀とともに綴られた“小さな物語”を拾い集め、時代が変わろうとも忘れ去られぬよう繋ぎ止めることのはずだからだ。ボブ・ディランは、筆者のような平成生まれの人間にとっても、決して過去の人ではない。むしろ、世の中が(アーティストまでもが)“大きな物語”に絡め取られていっているようにも思え、違和感を覚えてしまう今だからこそ、現在へ繋がる歴史の中に生きてきた人の声に、真実や人生を見つける彼の歌と言葉が必要なのだ。

筆者が強く惹かれるアーティストを思い浮かべてみると、どれもこれもディランがその源流であることは、そんな理由からなのかもしれない。日々の些細な出来事と人間社会を引き付け、シンプルな言葉とほのめかしによって、聴き手の想像力をかきたてるのに長けたトラッド・ソングの系譜を継ぐ者たち。たとえば、アメリカ社会をシニカルなユーモアで描くファーザー・ジョン・ミスティや、日常や人間の思考の可笑しさをウィットの富んだ言葉で淡々と歌うコートニー・バーネットなどがそうだ。

今回挙げたディランの3作はいずれも音楽性から歌唱の仕方まで全く異なっている。だが並べて聴いてみると、ディランの、歌のバトンを自分のものにしそれを現代社会に映し出そうという意思を感じとれる3作でもあり、その意味で、今年素晴らしい新作をリリースしたファーザー・ジョン・ミスティ、コートニー・バーネットにもそのまま相通ずる作品でもある。

リリース順とは異なるが、まず取り上げたいのが、“カントリー・アルバム”としてファンを驚かせた『Nashville Skyline』(1969年)。ただ、そうは言っても「トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー」「ペキー・デイ」のようなブルーズの響きや構成を持つ楽曲もあり、当時を知らない筆者のような者からすると、本作で提示されているのはジャンルにとらわれない、広義の“アメリカン・フォーク・ソング”なのだ、と素直に聴けてしまう。

幼少期に《グランド・オール・オープリー》を聴き、ハンク・ウィリアムズがアイドルだったディランからこうした作品が生まれたのはある意味当たり前でもあるが、重要なのは、“時代の代弁者”と担がれることから逃れた後の作品であることだ。“大きな物語”を、特定のイデオロギーや政治的風潮の持つ“うねり”とすれば、ディランは本作でそれに対峙し、自国と、そして自分自身のルーツとしての“小さな物語”に真摯に向き合っている。

『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)は、彼をその“時代の代弁者”に仕立てた作品だ。だが、古い哲学書から南北戦争時代の新聞などまで目を通し、オリジナル曲の創作に取り掛かったディランが本当に作りたかったのは、繰り返される歴史の法則とその中にある人間の営みのような、普遍性を宿した歌だったはずだ。その意味で、本作のハイライトはやはり「はげしい雨が降る」である。時系列を追ってアメリカらしい風景と不穏なモチーフが通りすぎる歌詞を、繰り返しと脚韻を駆使しながら、ウディ・ガスリー譲りの抑制された歌唱で淡々と語る。そして、いつの時代も変わらない、社会の矛盾を見せつけるのだ。これをラディカルに捉えるならば、つい最近でも、チャイルディッシュ・ガンビーノが「This is America」のMVで象徴的な意味を持つ隠喩的なシーンを次々に登場させ、アメリカ社会が抱える矛盾を表現した、あの映像の手法にさえ相通じているようにも思えるのだ。

ブルーズのスタンダード「Corrina, Corrina」を収録し、トラッド・ソングをベースに改作された楽曲も多い本作に感じさせられるのは、“歌は生き物、時代は乗り物”だということ。聴き手によってどのようにも受け取ることのできるシンプルで普遍的な言葉とテーマを持った歌は、その核を残したまま、時代や人に合わせて姿を変えながら、生き続けていく。

そして、現在のディランは再びそれを強く提示しようとしている。『Fallen Angels』(2016年)は、この前作と同様にフランク・シナトラのカヴァー・アルバムとなっている。ディランはこのカヴァーを通じて、シナトラという数々のスタンダード・ナンバーを残した歌い手に、今の自分を重ねているのではないだろうか。それは、ライブで自身の楽曲をもはや原形がわからないくらいにアレンジしてしまうこととも無関係ではないはずだ。自分の楽曲もスタンダードとして、時代と人に合わせてアレンジされながらも生き続けて欲しい、とディランは願っているのかもしれない(すでにそうなっているとも言えるが)。

“小さな物語”の主人公である人々の営みは、決して美しいだけではないかもしれない。けれど今、自分とは違う環境に身を置く人の現実から目を背けてしまう風潮も、そこにある。彼らの、そして私たちの声は、そうやってかき消されてしまうのだろうか? いや、ディランの歌と魂を受け継ぐソングライターがいる限り、きっと消し去ることはできない。歴史と現代を結びつけ、声を未来に繋いでいく存在としてのボブ・ディランの歌を、今ふたたび…などと言うのは当たり前で、私たちはこの先何度でも、想い起こさずにはいられないだろう。(井草七海)

*1 「invisible」という言葉を巡って――第71回カンヌ国際映画祭に参加して考えたこと――

http://www.kore-eda.com/message/20180605.html

◼️Bob Dylan OFFICIAL SITE

https://www.bobdylan.com/

◼️Sony Music内アーティスト情報

http://www.sonymusic.co.jp/artist/BobDylan/

Text By Shino OkamuraNami Igusa

『Bob Dylan』(1962年)

『Self Portrait』(1970年)

『Christmas In The Heart』(2009年)

『Nashville Skyline』(1969年)

『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)

『Fallen Angels』(2016年)