歌の世界を黙々と煎じてきた男の心地よい怨念

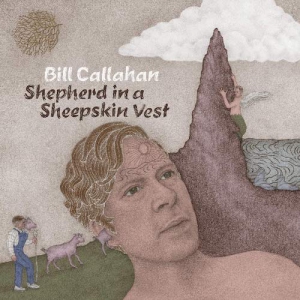

羊の革のベストを着た羊飼い。そんな物事の矛盾、不条理を表現したようなアルバム・タイトルから想像できるのは、このかつてはスモッグという名前で活動していた現在53歳のシンガー・ソングライターの自虐にも似た死生観だ。言ってみればこんな感じ――死は目の前にある、でも、僕は死そのものを歌にしない、生命力に溢れた今の幸せを噛み締めながらその先の死を想像してみるんだ――。あるいはこんな感じ――悪魔にとりつかれているから天使にキスができるのさ――。ああ、この本末転倒な美しき快楽ときたら!

そして、本作から伝わってくるこうした死生観から思い出されるのは、晩年のレナード・コーエンの、達観なんてものとは無縁の、死への粋な愛だ。コーエンの遺作となった『You Want It Darker』(2017年)に収録されている「On The Level」には、自分から悪魔に背を向けた、でも、同時に天使からも距離をとった……というようなリリックがある。死ぬことと生きること、不幸と幸福、どちらか一つは選べない、とでもいうようなくだり。けれどそのジレンマは苦しいもの、つらいものなどではなく、むしろ快感であり、宿命であり、業であると穏やかに受け止め認識する心。そこがコーエンの晩年を若かりし頃より輝かせていたのではないかと思う。

そしてそれは、「羊の革のベストを着ている羊飼い」と名乗る(?)本作でのビル・キャラハンの自己矛盾にもつながる。14曲目「Son Of The Sea」という曲で、生まれることと死ぬことの価値など推し量れないかのような思いをユーモラスに綴っている。いや、ビル本心の思い、この曲に向けられた本意は実際にはそうではないかもしれないが、ただ、間違いなく言えるのは、そうやって死と生との間に温度差や落差はもちろん、好悪さえもはじき飛ばしながら、ひたすらその間で甘い吐息を撒き散らすようなここでのビル・キャラハンは、晩年のレナード・コーエンが、あるいはジェーン・バーキンと別れてからのセルジュ・ゲンズブールが憑依したかのようにエロティックだ。

もともと低く太いバリトン・ヴォイスのビル・キャラハンだが、ここにきてさらに呟くような、囁くような、独り言のようなヴォーカル・スタイルへと深化し、表面上でもまったくもってレナード・コーエンの表現に近づいてきている。だが、重要なのはそこではないだろう。そして、断じて手放さないフォーク・スタイル、アコースティック・ギター。去年はジャック・ホワイトの《Third Man Records》からライヴ・アルバムを発表(これがまた素晴らしかった)したが、肉体の一部であるかのごとき歌への眼差しと、人生観をそのまま反映させることを前提とするかのごとき戦前ブルーズやフォーク音楽へのアプローチにおいて、この人は徹底して頑固だ。その頑固さが生と死が背中合わせであることの不条理をもゆるやかに懐柔させてきた。

日本ではどんどんカルト的存在になっているというか、その活動の全容がなかなかちゃんと伝えられなくなってしまったが、この人やボニー“プリンス”ビリーは、2000年代後半あたりから…というか、むしろキャリアを重ねるにつれ、活動開始した90年代初頭時より音楽家として研ぎ澄まされてきている実感がある。かつてスモッグという名前で活動し、ジョアンナ・ニューサムと一緒に来日公演も実現させたことがあるビル・キャラハン。米《ドラッグ・シティ》古参の一人でもある彼のこの新作には、誰に左右されることもなく歌の世界を黙々と煎じてきた男の心地よい怨念のようなものもある。そう、怨念は死とも生とも仲良くできる数少ない感情の一つだ。全20曲。アナログ・レコードではダブル・アルバム。すさまじくハレルヤ!な怨念だ。(岡村詩野)