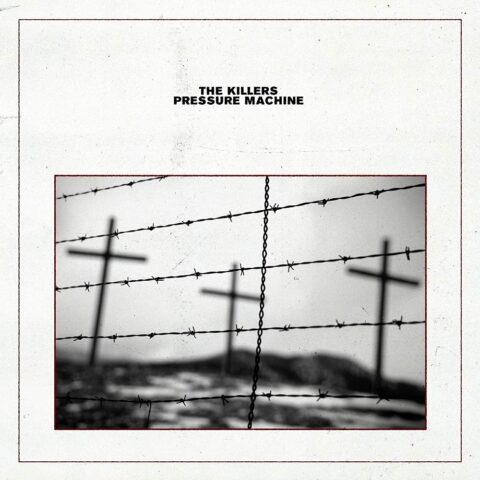

日々の鬱屈を込めたハートランド・ロックの先に

“すごく居心地が良くて、小さなコミュニティなのです。みんながみんなを知っている。住むにも子供を育てるにも良い場所です。みんなここを離れないんですよね。そう、うん、ここは良いエリアです”(「West Hills」)。本作を聴いてまず耳に残るのは複数の楽曲で冒頭に配置される上述のような独白や会話である。そこではここで語られているような“小さな町”を離れずに過ごしてきた、いや過ごさねばならなかった人びとによるジモトの風景や慣習、家族生活といった様々なトピックを巡る語りが積み重ねられていく。その語りには偶有的に自らの元に舞い込んだ一人一人の人生をめぐる寂寞の思いや諦念が固くこびりついている。“ああ、そうそう、うわあ、電車だよ。電車。二、三年ごとに列車が誰かを轢き殺しちゃうんだ。(中略)えっと、俺、俺は列車にぶつかるっていうのは、この人生から抜け出す方法だと思ってんだよね。”(「Quiet Town」)街を走る列車。それは人びとが相対的に狭いコミュニティや世界から抜け出し、夢を叶えるため概念上無限に広がる外の世界へと自身を連れ出していく移動機械であり、記号である。しかし上述の語りでは列車というものが誰かの生命を、未来を断つものとして持ち出される。夢の挫折へと帰結するようなその語りを端緒に展開する、同曲のメランコリックなシンセサイザーとハーモニカが特徴的なハートランド・ロック・サウンドはその語りの物悲しいムードを増幅するとともに、本作の基底を成す音でもある。

そのようなサウンドへの接近には背景があった。本作に収録されることはなかったが、ザ・キラーズは本作のリリースに先立ち、サード・アルバム『Day & Age』(2008年)に収録された「A Dustland Fairlytale」を「Dustland」とリネームし、ブルース・スプリングスティーンをフィーチャリングへ迎え発表している。同曲は元々トム・ペティやブルース・スプリングスティーンに範を取ったハートランド・ロックや、アメリカーナに接近したセカンド・アルバム『Sam`s Town』(2006年)と地続きの楽曲であるとバンドのフロント・パーソンであるブランドン・フラワーズはかつて語っており、スプリングスティーンを召喚し改めて楽曲を二人で歌いあげたという出来事に続く本作においてバンドが『Sam`s Town』期のサウンドに舞い戻ったことは何ら唐突なことではなかった。

しかしながら、本作における上述のようなサウンド構成はバンドにとって退行的、懐古的なものではない。ブルース・スプリングスティーンのような豪快なスタジアム・ロック・サウンドに、シンセサイザーをフィーチュアした80sニューウェーブ、ディスコの煌びやかさを湛えたザ・キラーズ印のサウンドを保持しつつ、バンドはワイズ・ブラッドをフィーチャリングに迎え、ブレイク・ミルズも参加した前作『Imploding the Mirage』(2020年)に続き本作でも同時代的なインディー・ミュージックへとアクセスしながら制作を進めている。前作同様に本作ではプロデューサーとしてザ・ウォー・オン・ドラッグスのアダム・グランデシェルに、最近ではビッグ・シーフの新曲「Little Thing」のプロデューサーも務めた名エンジニアのショ ーン・エヴェレット、さらにはフォクシジェンのジョナサン・ラドも引き続き招聘するなど、サウンドのモダナイズに余念はない。例えば「Terrible Things」やフィービー・ブリジャーズがフィーチャリング・ボーカルとして参加した「Runaway Horses」、「The Getting By」といったアコースティック楽曲におけるミニマルながらも全体に奥行きを持たせるアンビエンタルなサウンド構築が、本作と現行フォークの一潮流であるアンビエント・フォークとのリンクを感じさせる。

裕福ではない労働者階級の生活と幸福の在り方を歌うタイトル曲「Pressue Machine」やゴム工場で働きながら人生の大半を過ごした主人公が別のあり得た人生を夢想する「In The Another Life」のような葛藤と諦念に満ちた楽曲が、アメリカーナ的なアンサンブルと憂いに満ちたロック・サウンドにくるまれて展開する。ありきたりな毎日を、ただあてもなく生き続ける。10代の半分以上を小さな町のなかで過ごしたユタの地に舞い戻ったブランドン・フラワーズを中心とするバンドが本作で描き出したのはそのような鬱屈とした“郊外的”生活の姿である。それゆえに本作のサウンドの参照点がニュージャージーの工業地帯に息づく孤独と苛立ち、点滅を繰り返す希望と失望を歌い上げたブルース・スプリングスティーンを範としたハートランド・ロックであったことも理解できるだろう。しかし本作は最終楽曲である「The Getting By」の最後にこのような語りが挿入され、幕が閉じられる。“一日に二回だよ。一日に二回。そう、一日に二回それが通り過ぎるんだ。孫たちはね、それが通り過ぎると走り出していって、道を見下ろすんだ。それが走り去っていくのを見たいんだろうね” ここで汽笛の音を背景に語られる“それ”が、本稿の最初に言及した列車であることを想起するのは難しくない。本作の最後において列車はその巨大な動力をもって貨物や人をどこか自分たちの知らない広大な世界へと運んでいくさまを、それまでに感じたことのない胸の高鳴りをもって未来ある子どもたちが眺めるものとして描かれている。本作に登場するこの希望と失望の両義性を宿す“列車”という記号に、ブルース・スプリングスティーンがロイ・オービソンの歌、ボブ・ディランの詞、デュアン・エディのギターを指標としながら作りあげた「Born To Run」において“自殺マシーン”という名で現れるアメリカン・ドリームの挫折、行き場のない状況への怒り、それでもなお捨てきれない希望をごちゃまぜに詰め込んで夜の道を豪速で走り抜けていった自動車の姿を重ね合わせてもよい。本作においてブランドン・フラワーズは自身のルーツをなぞりながら日々の鬱屈のなかにひそかに宿る光を描くことを決して忘れてはいない。しかし、それはまだ正面からまじまじと歌い上げれるものでもきっと今はない。ザ・キラーズというバンドが鳴らす音楽のリアリズムはきっとそのようなバランス感覚のもとにある。(尾野泰幸)