新章:アルチザンと身体性

ヒップホップの文脈におけるステレオラブの人気や評価は高い。例えばサイト《WhoSampled》でざっと調べただけでも、かなりの頻度で楽曲がサンプリングされているのがわかる。では盟友バンドと言っても差し支えないであろうハイ・ラマズはどうか? 同じく《WhoSampled》で見てみたが、こちらはとても少なかった。タイラー・ザ・クリエイターがフェイヴァリットに挙げ、影響を公言していることなどはよく知られているのだが。

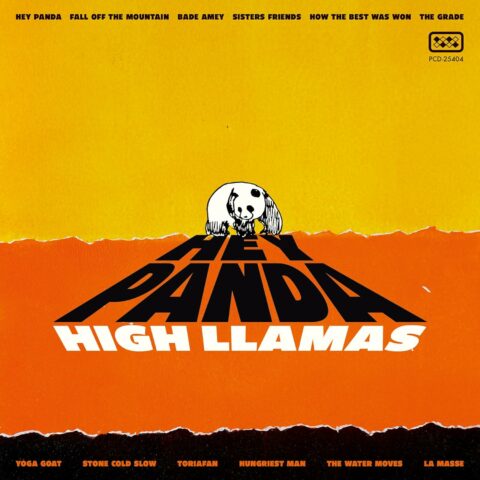

そんなハイ・ラマズの8年ぶりのアルバムは、ヒップホップ/R&Bのサウンドプロダクションに大きな影響を受けたものになっている。リーダーのショーン・オヘイガンは、2000年代初頭にJ・ディラのサウンドを聴いた時、それを現代のポップ・ミュージックの刷新だと確信しつつも、自分の音楽へと取り入れることには躊躇があったという。そしてロックダウン中には、家の中で子供たちが鳴らすSZAやティエラ・ワック、ソランジュ、ノーネーム、スティーヴ・レイシーらのサウンドに聴き入っていたらしい。2020年にはボニー・プリンス・ビリー、ビル・キャラハンと共にビリー・アイリッシュのカヴァー「Wish You Were Gay」を制作しており、今作の嚆矢とも言えるサウンドがここで現れている。2021年になると、フライヤーズのアルバム『God Melodies』に全面参加し、R&B流儀のアートポップの完成に貢献。フライヤーズは今回のハイ・ラマズのアルバムにおいて、歌唱やプログラミングだけでなく、ミックスも担当。今作を『God Melodies』の姉妹作とみなすこともできるだろう。

1990年代後半からのハイ・ラマズの音楽は、ブライアン・ウィルソンやヴァン・ダイク・パークス、ブラジルのトロピカリア勢などからの影響の下、ギターやストリングスなどのアコースティックな楽器とエレクトロニクスの鳴りを魅惑的に響かせるものであったが、トラップや現行インディーR&Bのサウンドプロダクションも、音響的な快楽性という意味で同一のパースペクティブ上に乗せることができるだろう。今作ではそれらが実に巧く配置あるいは融合されている。これまでのバンドのフォーミュラを(それこそサブベースの低音で)おおいに揺さぶりながらも、ハイ・ラマズのサウンドであることに変わりはない。

ショーンの娘であるリヴィ・オヘイガン、フライヤーズ、レイ・モリスなど、アルバムからは様々な人たちの声が聞こえてくるが、ボニー・プリンス・ビリーの存在がとりわけ印象的だ。2曲で作詞と歌唱を担当している。アルバム各所で見られるヴォーカルのオートチューンなどによる加工が、どちらかといえば、音響的な効果のほうに振れている中、この2曲でのエフェクトは歌い手のエモーショナルさを増幅する方向で作用している。かつてのオートチューン使いに求められてきた、音響とエモの両義性がここにもある。次々と命令形を並べていき、「そうやって最高のものを勝ち取るんだ」と未来形で歌われながらも、曲目は過去形の「How The Best Was Won」。「私はまるで長い間、世界で最も飢えた男だった」と繰り返される「Hungriest Man」。この生々しい身体性、あるいはねじ曲がったマスキュリニティは、ショーン自身やバンド内部からは出てこなかったもののはずだ。自身の音楽をより完璧な円形に近づけようとするアルチザンとしてのショーンと、コラボレーションによってそこを崩しにかかる、アーティストとしてのショーン。一人の人間の両方の側面が今作ではうまく作動しているように思える。

アルバムの中でも、とりわけ柔らかな音像の楽曲「Bade Amey」でショーンは静かにこう歌う。

「最高の状態ではないが/私はまだ響きと歌で部屋を満たすことができる」

「甘美なキーを響きと歌のあるところへと送ろう」

終盤に近づき、それらのリフレインが終わった瞬間に美しいストリングスがふと現れるが、まとまったフレーズを成す前に、鍵盤や打ち込みのビートの連打がそれをかき消し、曲はフェイドアウトしていく。個人的な今作のハイライトはここだ。この詩的な瞬間に、ああ、これはやはりハイ・ラマズの音楽だと思わされてしまうのだ。(橋口史人)