バレアリックの新解釈

《Good Morning Tapes》(以下、GMT)と《Quiet Time Tapes》(以下、QTT)という2つのレーベルがある。前者は2017年設立、現在はフランスの森とビーチに挟まれた静かな小さな海岸沿いの村、セーニョッセに拠点を置くレーベル。一方の後者はニューヨークを本拠地とし、2016年から数多くの作品を発表し続けるレーベルだ。そして、この二つのレーベルには少しばかり共通点がある。一つは、リリースされた作品にはアンビエント/ニューエイジをサウンドの軸とした作品が多いこと。もう一つは、そういった軸がありつつも、そこから逸脱しようとする作品が少なからずあること。《GMT》でいえば、1990年代初期のトランスと中近東の音楽を創造の源とした、Alexis Le-TanとJoakimによるFull Circle『From Back There Again』(2022年)や、スティーヴ・ライヒ譲りのミニマリズムにフォークロアやクラブ・ミュージック的な要素をケレン味なく融合させた、韓国出身デュオのSalamanda『Allez!』(2020年)。《QTT》でいえば、アンビエントとミニマル・ダブを環境音を用いながらエレクトロアコースティック的に融合させた、Ben Bondyが今年発表したセルフタイトル作(ちなみに彼はGMTからもリリース経験がある)や、アンビエント、コスミッシェ・サウンド、ダブ・テクノ、グリッチ/IDMの間を鮮やかに往還する、Ulla Straus『Big Room』(2019年)あたりが代表的な作品といえるのではないだろうか。

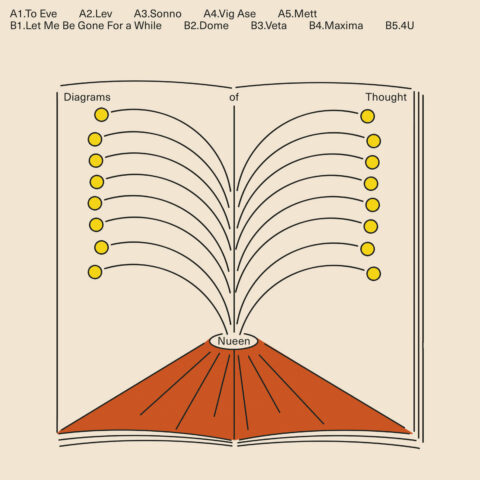

そんな2つのレーベルから作品を発表しているアーティストの一人が、本稿の主役、nueenことNacho Pezzatiである。スペインはバルセロナを拠点とするnueenは、《GMT》からの『Nova Llum』(2021年)では、夢見心地のシンセ・サウンドにグリッチ・ノイズやサブ・ベースの揺らぎを溶け込ませ、Roméo Poirierを彷彿とさせるノスタルジックかつ端麗なアンビエントを展開したかと思えば、《QTT》からの『Circular Sequence』(2021年)では、間を意識したシーケンスを主体に、慎ましい音色のシンセ・ラインと親密感のあるアコースティック・ギターを接続させ、レーベル名を体現するような静謐でメロウなアンビエントを作り上げた。そんなnueenの新作が、スペインの《Lapsus》から派生したレーベル=《Balmat》からリリースされた『Diagrams of Thought』である。

《Balmat》はこれまでに3枚の作品を発表しているが、その作品のいずれもが、《GMT》や《QTT》と共振するようにアンビエントを主体としながらも、その領域から外へ跳躍しようとする意思を感じられる作品だった。特に、ドリーム・ポップやニューエイジをダブ・テクノで脱構築した、ロシアのHoaviによる『Music for Six Rooms』(2021年)は、このレーベルが豊かな想像力を持っていることを知らしめた作品といっていいだろう。そして、今回リリースされたnueenの新作は、その想像力がさらに拡張していることを見事に証明する作品に仕上がっている。

アルバム前半は『Nova Llum』の延長線上にあるような優雅なサウンドスケープが描かれる。とりわけ冒頭の「To Eve」の浮遊感のあるシンセ・サウンドと揺れ動くサブ・ベースのコンビネーションがもたらす没入感/多幸感が素晴らしく、この楽曲を聴いただけでもnueenがまた一歩前へ進んでいることを実感できるはずだ。中盤の「Mett」での、万華鏡のように響き渡る電子音の背後から光を照射するようにAIめいたヴォーカルを挿入する構成にもあっと言わせられる。だが、それ以上にわれわれに驚きをもたらすのは、終盤の「Veta」と「Maxima」だ。「Veta」ではオウテカを思わせるランダム・ビートを、「Maxima」ではドラムンベースのビートを導入しているが、重要なのはこのようなダンス・ミュージックとしても機能するアグレッシヴなビートを用いたということではなく、その獰猛なビートをユートピアへの憧れを描くようなメロウなものとして再解釈したこと。特に「Maxima」から漂ってくるメロウネスは、ダニエル・バルデリ以降のバレアリック解釈というよりは、ヴェイパーウェイヴを通過した耳でのバレアリック解釈とでも呼びたくなるなるようなユニークさがある。そんなことを考えながらもう一度頭から聴いてみると、「To Eve」や「Sonno」のくぐもった音像や甘美な旋律からヴェイパーウェイヴの反響が感じられるからまた不思議だ。なにはともあれ、この『Diagrams of Thought』はnueenのサウンドが進化していることを如実に示す作品であることに間違いはない。これからも長く聴き続けることのできるアルバムだと思う。(坂本哲哉)