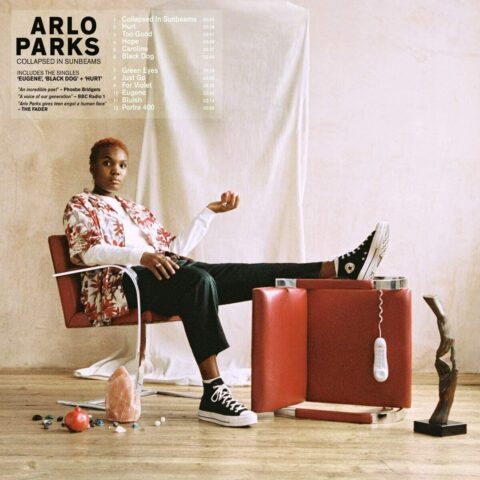

凍え鎖された心にやわらかに吹き込む、春風のようなSSW / 詩人

耳をなでるようにこそばゆく、やわらかに吹き抜けていくような声。陽だまりのようなあたたかなサウンド。まるで春風のようだ。アーロ・パークスは、誰もが少なからず孤独を抱え、心を硬直させているようなこの凍えるような時勢において、一筋の光たり得るシンガー・ソングライター / 詩人である。ウェスト・ロンドン出身で、ナイジェリア、カナダ、フランスのミックスである、現在20歳の彼女。2018年ごろから自作曲を作り始めたというのに、現地の音楽番組では大々的に特集が組まれたり、Gucciのプロモーション・ヴィデオに主演したりと、そのブレイクぶりに驚かされるが、もちろんそれも音楽性あってのもの。このデビュー・アルバムは、彼女がなぜそれほどまでに熱望されるのかを肌で感じとるのにふさわしい1枚だ。

ごくシンプルなネオ・ソウル風味のベッドルーム・ポップのように聴こえて、その実、今作の音の選び方やサウンド・メイクはかなり新鮮だ。フランク・オーシャン、キング・クルールを敬愛するという彼女。ゆるくリバーヴのかかったギターを基軸に、ウワモノのサウンドをユーフォリックに空間に展開するさま、左右のチャンネルに振り分けた声をレイヤードして聴かせるミックスの細やかな仕掛けなど、前者の影響は一聴するだけで作品全体にダイレクトに感じ取ることができる。ラスト2曲「Bluish」、「Porta 400」ではさらに、その特別にやわらかな声を重ねたクワイヤのようなコーラスもフィーチャーされ、なんとも言えない幸福感が溢れ出している。一方、後者の影響は2曲目の「Hurt」で聴けるようなより深度のあるリバーヴの鳴りや、ザラついたように聴こえる音処理に抱く微かなストリート感と、ジャジーなソングライティングのバランスに感じることができるだろうか。

ただ、今作においてより驚きが強いのは、むしろビートの部分である。多くの楽曲においてビートは大きめにミックスされており、そしてサウンドはとことんドライだ。前述の「Hurt」をはじめ、「Green Eyes」「Eugene」などはブレイクビーツの叩き直しのようにも感じられるし、「Porta 400」に至ってはややヨレ気味のラウンジーなウワモノともあいまって、J・ディラのトラックのようにも聴こえてくる。その影響源にはトリップ・ホップ(当然ひいてはその元であるヒップホップもだが)があるらしく、確かに「For Violet」なんかはビートはポーティスヘッドのそれにさえ近い。こうしたドライなビートによって、フラジャイルな彼女の楽曲に、商業性のあるポップスとしての推進力を持たせているのが、今作のユニークなところだ。

ただ、そうした圧の強いビートをあえて必要とするということは、裏返せば、今作のウワモノ部分のサウンドはそれほどまでにユーフォリックだということでもある。一種のヒーリング・ミュージックだとも言ってもいいのかもしれない。よくよく聴いていくと、ボンゴのリズム、流麗なアコースティック・ギターのフレーズなんかがさりげなく絡むことによって耳触りに変化をつけていることもわかるが、やわらかなサウンドはそれらをもすっかり包容してしまっており、鳥のさえずりや草木の揺れる音のような役割を与えている。

とは言え、リリックが幸福感について語ったものかと聞かれれば、むしろ真逆なのである。彼女が歌い、ときに語るリリック / ポエトリーは、彼女が日常で感じる傷や痛みについて書かれている。確かにそれらは“メンタルヘルス”という言葉でざっくりと括られ、ポップソングのメインストリームのテーマとして昨今選ばれがちなものではあるが、しかし彼女はそれを切迫感を持って訴えるのではなく、あくまで個人的な日記に書きおとすようにポツリポツリと私たちに語るのである。それを意図したものかはわからないが、彼女の声は今作において少し聴き手の方に近めにミックスされてもおり、それがまるで、1日の終わりに小さな寝室でごく親密な距離感に座り、その日あったことをおしゃべりし合っているかのようなカジュアルさを感じさせてもくれる。

彼女自身はバイセクシャルを公言しており、「Eugene」のリリックは「好きになった(女)友達が、別の男性に好意を寄せている」という出来事に痛む心をヴァルネラブルに描いている。しかしながら、それを聴いた少なからぬリスナーは(セクシュアリティに関係なく)「自分のことを歌ってくれているようだ」というコメントを書き込んだのだという。本人は、もともと共感力が高く、ゆえに誰かを助けるために音楽を始めたのだと語るが、そのような資質が聴き手の心のやわらかな部分に一足で近づき、抱擁することを可能としているのかもしれない。

また、「Hurt」の中の<It won’t hurt so much forever>というフレーズは、(アメリカの黒人作家で、フェミニスト、公民権活動家、レズビアンでもある)オードリー・ロードの<Pain will either change or end>という言葉からインスパイアされたものだそうだが、まさにそのオードリー・ロードが存在感を発揮した第二波フェミニズム、およびブラック・フェミニズムでスローガンとなった“個人的なことは政治的なこと”という言葉さえもそのまま彷彿とさせるのが、アーロ・パークスという人間のごく個人的な経験から生まれるリリックなのだとも言える。だからこそ、彼女の言葉を受け取る聴き手は、どんなパーソナリティを持つかどうかに関わらず、ただなんでもない日々の中で受けるちょっとした個人的な傷や空虚さをそっと撫でてもらっているかのような、安心感に包まれるのではないだろうか。

『Collapsed In Sunbeams』は、あなたの孤独に鎖された心にするりと入り込み、やわらかな部分に語りかけ、その硬直を溶かすことだろう。一寸先が読めない今だからこそ、彼女の音楽と言葉は、春風のように私たちの心に吹き込み、躍らせていく。(井草七海)