【ビートルズの遺伝子を考える #1】

元トランポリンズのヨハン・ステントープが新たなユニット=ザ・ミスティーズから直球で伝えるビートルズ愛

ビートルズが1969年に発表したアルバム『Abbey Road』の50周年アニバーサリー・エディションが、1970年1月31日に17週目の1位を獲得して以来約50年ぶりに全英チャートの1位を獲得したことが話題になっている。

‘Abbey Road’ Returns To No. 1 as The Beatles Break Their Own Longevity Record(《Billboard》10月4日付記事)

https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/8532184/the-beatles-abbey-road-album-no-1-uk

本音で話せば、50年前のアルバムが、しかも当時既に高い評価を得ていて、その評価が一度たりとも崩れたことがない歴史的バケモノのようなアルバムの、しかもリイシュー盤がナショナル・チャートの1位に輝くことに違和感を感じないではいられない。今の英国のバンドがいかに逆風にさらされているとはいえ、注目されるべき新作は他にも多くあると思うからだ。にもかかわらず……もちろん購入者の年齢層を考えるとアナログ・レコードでもチャート1位を獲得してしまうことは当然なのだろうが……リイシュー盤でさえ新作として絶対的に君臨してしまう事実。ザ・ビートルズはなぜこんなにもバケモノなのか。半世紀を経過してもいまだに世代、指向性をまたいで愛聴されるのはなぜなのか。 そこで、『TURN』では【ビートルズの遺伝子を考える】シリーズとして、この機に彼らの解散から約50年、ビートルズがその後の歴史の中でどのように受け継がれていったのかを考えてみたいと思う。その第一弾は、かつて90年代に一世風靡したスウェディッシュ・ポップの人気バンドの一つ、トランポリンズのヨハン・ステントープが新たに始めたユニット、ザ・ミスティーズのインタビュー。おそらく昔ながらの解釈として最も正統的にビートルズのメロディやコード進行、アレンジの影響を受けているタイプのソングライターであろうヨハンに、発売されたばかりのザ・ミスティーズとしてのデビュー・アルバム『Driftwood』と、ビートルズからの影響などについて話をしてもらった。この【ビートルズの遺伝子を考える】企画は今後不定期で続けていく予定だ。(岡村詩野)

ザ・トランポリンズというバンドをおぼえているだろうか? 93年に結成されたスウェーデンのマルメ出身のバンドで、ザ・カーディガンズやクラウドベリー・ジャムらと共にスウェディッシュ・ポップ・ムーヴメントを牽引し、日本でもデビュー・アルバム『Splash!』(1996年)が10万枚近い大ヒットを記録。その一点の曇りもない爽快なギター・ポップ・サウンドは、FMラジオや外資系CDショップでかからない日はないほどで、今も多くの人たちの記憶に残っている。

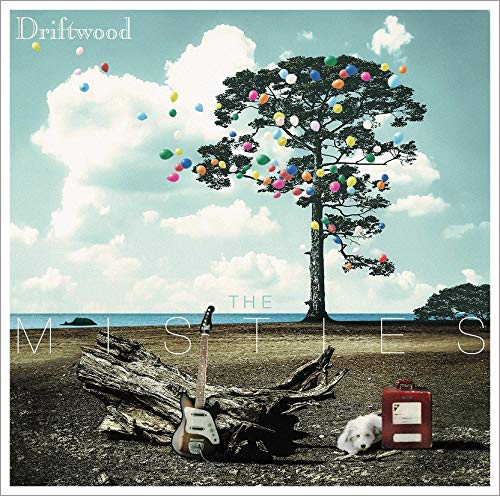

しかしながらバンドは1999年に解散。メイン・ソングライターでヴォーカルのヨハン・ステントープは、しばらく音楽活動から遠ざかっていたが、2019年ソロ・プロジェクトのザ・ミスティーズで再始動。2019年10月9日に日本先行でアルバム『Driftwood』をリリースした。その『Driftwood』はザ・トランポリンズ時代からのポップ感を受け継ぎながら、ヨハン自身のパーソナルな一面を映し出す内容となっている。約20年という時間が彼に何をもたらしたか、その人間的な変遷も刻み込まれているような私小説的な側面も持ち合わせえていると言っていいだろう。その空白の20年を明らかにしつつ、彼の音楽背景、そして『Driftwood』の深淵的な部分について語ってもらった。(取材・文/油納将志)

Interview with Johan Stentorp

——あなたはプラズマを経て、86年にタイム・ギャラリーのメンバーとしてデビューしていますが、このバンドはまさに80年代のサウンドを前面に打ち出していましたが、その当時あなたはどんな音楽性を志していたのでしょうか?

Johan Stentorp(以下、J):タイム・ギャラリーは洗練されたアメリカン・サウンドだったよね。あの頃はMr.ミスターやTOTOみたいなバンドをよく聴いていたんだ。同時に、ゴー・ウエストのようなブリティッシュ・アクトも聴いていた。そのふたつをミックスしようとしていたんじゃないかな。曲が一番大切だったから、スティーヴ・ウィンウッド、リヴィング・イン・ア・ボックス、a-haとか、あらゆるタイプの音楽を聴いていたよ。それらの要素を鍋に入れてかき混ぜてできたのがタイム・ギャラリーの曲だったんだ。ブリティッシュな面だけは必ず入れるようにしていたね。ブリティッシュ・ミュージックは昔から大好きだったから。

——そのブリティッシュらしさは音の片鱗から伝わってきますね。しかし、タイム・ギャラリーは2枚のアルバムをリリースして解散。93年からザ・トランポリンズとして活動をスタートさせます。この年はカーディガンズが『Life』を、その前年にはワナダイズが『Be A Girl』を、さらにさかのぼるとエッグストーンやディス・パーフェクト・デイなど、当時のスウェーデンはポップであることを身上としたバンドが次々と登場していました。ザ・トランポリンズもそのひとつとして数えられますが、なぜスウェーデンでここまでポップなバンドが増えたのでしょうか?

J:うーん、理由はよくわからないけど、あの頃のバンドの多くはマルメ出身だったんだよね。僕もマルメの出身なんだけどさ。思うに、スウェーデンのミュージシャンはシステムに恵まれて、演奏活動を支えてもらっているからじゃないかな。すごく幼い頃からギターやドラムを習うことができるしね。リハーサルのスタジオ代も払ってもらえたりするんだ。

——スタジオ代をですか!?

J:そう。スタジオ代を払わなくても使える場所があるんだ。もう長年そういう感じだよ。スウェーデンにいいバンドが多い主な理由のひとつだと思うね。ミュージシャンもプロデューサーも。スウェーデンでは音楽教育が本当に受けやすいんだよ。デンマークと比べても、スウェーデンの方がずっと教育環境がいいね。例えば週に4回プレイしますなんて申告すると、リハーサル・スタジオ代が出たりするんだ。昔は楽器も手に入ったりしたね。普通の学校でも音楽教育が盛んだし、ヴァイオリンやギター、ピアノなんかを学ぶ教室も充実しているんだ。スウェーデンのミュージシャンたちは本当にその恩恵を受けたと思うね。多くの才能ある人たちが、もっとうまくなるチャンスを与えられている訳だから。

——だから当時もさることながら、今もスウェーデンからはコンスタントに良質な音楽が輩出されているんですね。90年代当時はどんな音楽に影響を受けていましたか?

J:あの当時からずっと聴いていて離れたことがない音楽があって、それはXTCとスクイーズなんだ。ほかにはザ・レンブランツやプリファブ・スプラウト……いつも彼らに戻ってくる。ポップ・ミュージックが多いね。ジョー・ジャクソンやエルヴィス・コステロとか。でも他のスウェディッシュ・バンドもよく聴いていたよ。ザ・トランポリンズで日本をツアーしていたときはいつもラジオ局でザ・メリーメーカーズとすれ違っていたなぁ。明日は彼らが来るんですよなんて言われていたよ。僕たちの後をついて日本中を周っていたんだ(笑)。彼らもスウェーデン出身で。大好きなバンドだよ。

——日本でスウェディッシュ・ポップへの注目が集まっていたことはあなたも身を持って体験したと思いますが、今にしてみれば各バンドへの注目というよりは全体として見られていて、ザ・トランポリンズはそのシーンのワン・オブ・ゼムとして見られることもあったと思います。他バンドにはない自分たちだけの魅力や強みは、やはり「Waiting For You」のような飛び切りポップな曲を書くことだったのでしょうか?

J:色んなバンドの特徴をミックスしていたことじゃないかな。クイーンなんかもよく聴いていたしね。ザ・カーディガンズはとてもライトなポップだった。で、僕たちはバックグラウンド・ヴォーカルが強いバンドを聴くことが多かった。あと、お察しかもしれないけど、僕たちはジェリーフィッシュが大好きなんだ。ジェリーフィッシュを聴くと、彼らも色んな音楽を聴いていることがわかる。僕も好きなスーパートランプとかね。あと、僕たちの曲はアレンジが凝っていたな。それが他のバンドと違っていたところかも知れないな。あとはコーラス・ワークにもすごく力を入れていた。

——2ndアルバム『ザ・トランポリンズ』をリリース当時に聴いたとき、まず1曲目の「Like A Fish Out Of Sea」を聴いてすぐに思い浮かんだのが、ティアーズ・フォー・フィアーズの「Seeds of Love」でした。どちらの曲もザ・ビートルズへの敬意と愛が詰まっていますが、当時のあなたに最も影響を与えていた作品は何だったのでしょうか?

J:ザ・ビートルズ。……今までザ・ビートルズの名前を出さなかったのは、最古のポップだからなんだ(笑)。僕にとっては、ビートルズがいなかったらザ・トランポリンズも存在していない、それは明らかだね。ザ・メリーメーカーズもきっといなかった。あまりにあからさまだから名前を出さなかったんだ(笑)。でも、彼らがビッグ・ヒーローなのはもちろん間違いないよ。それからザ・ビーチ・ボーイズもね。

——ジェリーフィッシュも?

J:そうだ、彼らも。あの頃、ザ・トランポリンズで活動する前だけど、僕がまた曲を書き始めた大きな理由は、ジェリーフィッシュのアルバムを聴いたことがきっかけだったんだ。ものすごいインスピレーションを受けたよ。僕が大好きだったバンドがすべてミックスされていたんだから。ああいうバンドを聴いているのは自分だけだと思ってたよ(笑)。それに、僕はアンディ・スターマーの声の大ファンなんだ。あの声の何かにとにかく心を鷲掴みにされた。家に帰ってその日のうちにまた曲を書き始めたんだ。しばらく書いていなかったけど、それくらい本当にインスピレーションを受けたんだ。何か素晴らしいものを聴くとそういう衝動が起きるよね。数か月前にもフィービー・ブリッジャーズを聴いて、同じような気持ちになったんだ。僕とはタイプがまったく違うけど、聴いたときとにかく「Wow!」と思ったんだ。彼女は本当に素晴らしいよ。本当に好きなアーティストの曲を聴くとインスピレーションが次々と沸き起こってくるだ。それが僕の原動力になっている。

——サード・アルバム『How Do We Do?』をもってザ・トランポリンズは解散してしまいます。以降、あなたはソングライター、プロデューサーとして活動するようになります。言わば、表舞台から去ったわけですが、何か理由があったのでしょうか?

J:理由は……まず、僕は何をおいてもソングライターなんだ。音楽出版社からオファーをもらったし、色んなタイプの曲を書いてみたいなと考えた。それでしばらくそっちをやることにして、結局結構長い間やることになったんだ。色んな人とも出会えたし、そういう状態が気に入っていたよ。演奏するのが恋しくはあったけど、演奏はスタジオでたくさんやっていたからね(笑)。でも人前ではやっていなかった。時にはそれが恋しくなることもあったね。

——それから約20年。ザ・ミスティーズとして再び音楽活動をスタートさせました。裏方に徹していた時期を経て、またご自分のために音楽作りをするようになったわけですが、再始動するまでの時間に考えていたこと、そして再び音楽へと向き合うことになったきっかけについて教えてください。

J:僕が誰かに曲を書いたり作ったりを何年もやっている間に、僕と妻は田舎に引っ越したんだ。今は田舎の古い農家の母屋で暮らしているよ。しばらく休みを取って家を整えたんだ。演奏自体をやめたことはなかったけど、ビジネスからはしばらく離れようって思ってね。そう言っても曲は書いていたから、自分をだましたことになるけど(笑)。突如3曲できて、5曲できて、6曲くらいできたところで、もしかしたら……アルバムができそうな気がするぞって思ったんだ。それでそのまま続けたんだ。

——田舎ということですが、今もマルメ近郊にお住まいなのでしょうか。

J:結構近いよ。マルメの北100kmくらいのところ。海辺にある、とても美しい古い家屋なんだ。80年前に僕の祖父が買った家なんだけどね。ここに住めるのは本当に素晴らしい特権だよ。海から150mしか離れていないんだ。今も海を眺めながら話しているよ。

——音楽のビジネスからはしばらく離れていたものの、そういう環境に身を置いたことが、ソングライティングに集中するという意味ではプラスに働いたんでしょうね。

J:そう、パーフェクトな環境なんだよ! こういう環境に暮らすのがずっと夢だったんだ。15、6歳の頃からここで仕事をしながら暮らしたいと思っていたけど、思った通りの暮らしにならないんじゃないかって怖かったんだよね。でもパーフェクトだった。真夜中にヴォーカルを録ったっていいしね。誰にも聴かれないし(笑)!

"XTCは週に2回は聴いてしまう。スクィーズは週に1回だけど(笑)。最近『Abbey Road』の50周年盤が出たから、今度は『Abbey Road』をしばらく聴くことになるな"

——ザ・ミスティーズにとって、ジェリーフィッシュのような始動に繋がる刺激を与えてくれたアーティストやアルバムはありましたか?

J:自分の昔のバンドの曲はずっと聴いていたね。あとは特に挙げられないな。というのも、自発的に曲を書く方法が身に付いたような気がするんだ。今でエリオット・スミスは聴いているし、ザ・シンズも聴いている。彼らは刺激になったかな、よく聴いているし大好きだから。いい曲なら何でも。いつもいい曲を探しているんだ。バンドが誰かとかそういうのはあまり気にしない。いい曲が耳に入ってくれば心からハッピーになれるし、インスパイアされるんだ。そんな感じで、あらゆるタイプの音楽にオープンなんだ。でもやっぱりXTCは週に2回は聴いてしまうね。スクィーズは週に1回だけど(笑)。いつもそういう昔ながらのポップ・バンドに回帰するんだ。最近『Abbey Road』の50周年盤が出たから、今度は『Abbey Road』をしばらく聴くことになるよ。何しろ……ジーザス! 最高だからね。あのアルバムにどれだけたくさんのバンドが影響を受けてきたか、聴いて解るんだ。

——あなたと同じように『Abbey Road』に夢中になっているミュージシャンは世界中にいるでしょうね(笑)。6年前から『Driftwood』の制作が始まったと資料には記されていますが、その当初はアルバムのようにまとまった作品にすることを考えていたのでしょうか? それとも日記のように曲を書き溜めていったのか。どちらでしょう?

J:いい質問だね。書き始めたときは、誰の意見も聴かないぞという気持ちが強かったんだ。とにかく自分の気の向くままにやろうとね。自分に検閲をかけるのも嫌だったから、自分にとって楽しいと感じたものをそのまま書いていた。自分の求めるムードの像がすごくはっきりしていたし、エネルギーも自分の内側から湧き出ていたから、人の意見を聴くまでもなかったんだ。それでたくさんの曲を書いて……確か40曲くらい書いたんじゃないかな。そのうち完成させたのが多分25曲くらい。録音までいったのが20曲くらい。でもやっている途中でその音を聴くのが嫌になったらストップしていた。楽しくないとね。というか、それが鍵になっていたんだ。

——では、書いた曲が溜まってきて、アルバムを意識するようになっていったということですね。

J:うーん、そのタイミングでは作ろうかな、やっぱりやめようかなという感じだった。あまり真剣に考えないようにして、自分をだましていたんだよね。プレイだけして、あっ、これは「遊び」と「演奏」のダブルミーニングだよ(笑)。とにかくあまり考えすぎないようにしようとしたんだけど、でも抑えられなくなってきた。

——お蔵入りにするなら、曲を他の人に提供しようと考えたこともありましたか?

J:いや、一度もない。これは自分のためだったから。それだけは1曲目から確信していたんだ。実際ありと後のほうまで、誰にも聴かせていなかったしね。いつも作った曲を聴かせる友人がいて、今回も制作の後半になってから聴かせてみたら、ポジティヴな反応が返ってきた。それで、「うーん、もしかしたらアルバムになるかもしれないな」と思い始めたんだ。

——結果的にソロ・プロジェクトになりましたが、それは誰にも干渉されずに、自分が思うままの音楽をやりたかったからでしょうか?

J:その通りだね。実際、なかなか興味深いプロセスだったよ。あるアイデアが浮かんだとして、直接頭から出すことができたからね。音になるまでの間に、誰かと話し合うことがなかったから。だから、曲によってはものすごく速く書けたものもある。その曲の全体ではなかったとしても、ブリッジの部分がすぐに書けたんだ。バンドだったらあり得ないことだね。そういう意味でも興味深かったし、とても良かったと思う。他人と議論しながらやるのが恋しいときもあったけど、そういう時はデモを友人に送って彼と話していた。ただ、書いている途中は、自分の頭の中にあるものをそのまま出せるというのは素晴らしいことだったよ。何もなく……ただ出せばよかったからね。誰にお伺いを立てる必要もなかったし。それは意図的にやったことなんだ。アルバムまる1枚、途中誰にも相談せずに作った。

——アルバムを作ることに決めて、曲を絞っている間、この『Driftwood』をどんな作品にしようと考えましたか?

J:曲が持つ雰囲気をいい意味で合わせようと考えていたね。アルバムに入っていてもおかしくないクオリティでもボツにした曲もあるよ。200回聴いても飽きないアルバムにしたかったから。自分で聴いていて飽きてしまった曲を1〜2曲取り出したかな。僕自身が、何度聴いても飽きないアルバムが大好きだから。色んな部分を持っている曲が好きなんだ。その曲を理解するには時間がかかるかもしれないけど、理解できたら長く付き合えるからね。それが鍵だったと思う。……そうだな、ハッピーなところと、悲しいとまではいかなくても、すべてがハッピーじゃない、ちょっと複雑な感じを併せ持つアルバムにしたかった。

——曲と曲の間にも緩急(ups & downs)があるような気がしますね。

J:うん、確かにそうだね。というか、仮タイトルのひとつが『Uppers & Downers』だったんだよ! だから君はドンピシャだったね(笑)。

——それと関連する話かも知れませんが、ザ・トランポリンズの頃はキャッチーで疾走感のある曲がバンドを象徴していましたが、今のあなたの音楽には円熟味も加わっています。

J:ありがとう、ありがとう。そう言ってもらえて……本当に嬉しいよ。確かに、ただのキャッチーな曲では終わらないように工夫しているからね。だからこそ理解するのには時間がかかるかもしれないけどね。でも……いい言い方をしてくれたね。僕より言い得てるよ! さて、僕は黙るとするか(笑)。

——(笑)。その上で1曲1曲を今のあなたを映し出す鏡のように聴くことができましたが、あなた自身も曲を書く上で変化はあったのでしょうか?

J:そう、その通りだね。この田舎の一軒家に引っ越してきた頃、思いを馳せることが色々あったんだ。父親が亡くなったりね。もう歳がいっていたから覚悟はしていたけど、それでも思うところはあった。そうすると色んな記憶が蘇ってきて、そこから芋づる式にたくさんのことを考えたんだ。自分の子供たちのこと、子供たちが人生のどの地点にいるか……。そういう意味でも、ここに暮らしていて良かったね。考える時間ができるから。僕にとっては必要な時間だったんだと思う。20年以上ひたすら働いてきたからね。自分の人生を、終わりも含めて考える時間ができたことは良かった。そういうことが歌詞に現れているんじゃないかな。『Driftwood』というタイトルは偶然できたものじゃないんだ。僕はいつも散歩しながら曲を考えている。手元に何の楽器もないときもいつも曲を書いているんだ。犬の散歩をしているときも頭の中ではメロディが飛び交っている。そういう時間を持つことが僕にとっては本当に重要なことなんだ。そうでないと僕は……僕にとっては息をしたり食べたりするのと同じだからね。大仰な言い方だってのは分かってるけど、本当なんだ。子供の頃からね。

——あなた自身、ビートルズ、ポール・マッカートニー、ザ・ラズベリーズ、トッド・ラングレン、バッドフィンガー、ELO、XTC、10cc、ジェリーフィッシュなどの影響を明言しています。週に2回はXTCを聴くともおっしゃっていましたし、彼らの作品を愛聴し続けてきたと思いますが、若い頃には気が付かなかったけれど、今はわかるようになったということはありますか?

J:もちろんあるよ。とてもいい質問だね。プロダクション的なところを気づくことが多くなっていったんだ。子どもの頃はただ聴いているだけだったけどね。今は「あぁ、あれをやったのか。すごいな」なんて思うことができるんだ。ファンタスティックなギター・サウンドも、今ならどうやって出したか分かる。例えば10ccの「I’m Not In Love」。あの曲のバッキング・ヴォーカルをどうやったかについて、僕が聞かされていたことがまったくの間違いだったって分かったんだ(笑)。どうやって出したかについてYouTubeで映像を見たんだ。僕が聞いていたのは最初の3つのヴァースをサンプリングして……みたいな感じだったんだけど、実際YouTubeで見た映像では、ヴォーカルをマルチトラックで録っていたんだ。フェーダーのつまみを上げ下げしてね。素晴らしかったよ。そんな感じで、今はそういうことが分かるんだ。それから歌詞ももちろん。例えばXTCはサッチャー政権時代からの反戦の歌詞が色々あるんだ。今ブレクジットなどがあって、それらが再び現実味を帯びている。XTCは政治的な歌詞も多いからね。曲はポップだけど、歌詞はすごくシリアスなんだ。だから歌詞もサウンドも、今になって分かることが色々あるね。でも、音楽ってさ、初めて聴いたときの感触がいつまでも残っているものだよね。僕の場合はダイアー・ストレイツを聴くと、当時片想いしていた女の子のことを思い出すんだ。あ、妻には内緒だよ(笑)! 不思議なものだけど、第一印象って逃れられないものなんだよね。

——今は同じ曲をより多角的に聴けるようになったんですね。古きよき時代の思い出と、新しい発見と。そうしたアルバムや曲が、あなたにもっと音楽を作りたいという気持ちにさせてくれるのでは?

J:そうだね。僕にとって……毎朝目が覚めると、ここにブリッジが欲しい、ここにコーラスが欲しい、なんて考えて、本当に楽しいんだ。親友が待っていてくれるような感じなんだよね。あるいはまだ出来上がっていないパズルを完成させるような感じ。完成図は頭にあるけど、まだ形にはなっていない、そんな状態も楽しんでいるよ。これというコーラス、これというブリッジを手に入れるためにね。僕にとってはそれが人生最大の楽しみなんだ。音楽に取り組めるのは最高の気分だよ。

——『Driftwood』というタイトルは曲の材料集めを流木を集めるかのように集めている的なニュアンスがあると聞きましたが、そんな風に何にも縛られずに、自らが感じるままに音楽を作っていくという意思表示にも感じ取れますね。

J:鋭いね。(笑)素晴らしい分析だと思うよ。タイトルには3つの意味があると思う。1つは曲の材料集め。2つ目は、僕が本当に海辺で色んなものを拾っていること。流木もそうだけど、びっくりするようなものが流れ着いていることがあるんだ。ロシアから手紙の入った瓶が来たりね。ロシア人カップルが流したものだった。ボートもたくさん浮かんでいるし、風が強いから、これからもっと色んなものが来るよ。第二次世界大戦のものとか……デンマークがナチス・ドイツに占領されていた時期があったんだけど、デンマークはここからとても近いからね。そんな感じで、あらゆるものが漂着するんだ。でも、『Driftwood』と名づけたのは、もしかしたら今君の言ったことが潜在的にあったからかもしれないね。自分が感じるままに音楽を作っていく。自分らしい音楽を作りながら漂流していくんだ(笑)。

——今後はどのような活動をしていく予定なのでしょうか? また来日公演も考えていますか?

J:また日本には行きたいけど、今はバンドを持っていないし、この音を再現するのは大変だしね。だから、ライヴについては今はあまり考えていないんだ。リハーサルもしないといけないしね。それにもう次のアルバムのことを考えているんだ。曲も書き始めているよ。

——また流木を集める日々が始まったのですね。

J:そう、そういうことだね。来週にはオスロに行って、ノルウェーの流木を集めてくるつもりだよ(笑)。

■ソニーミュージック・ジャパン内アーティストページ

https://www.sonymusic.co.jp/artist/themisties/

Text By Masashi Yuno