40年後の“見えてきた”真理

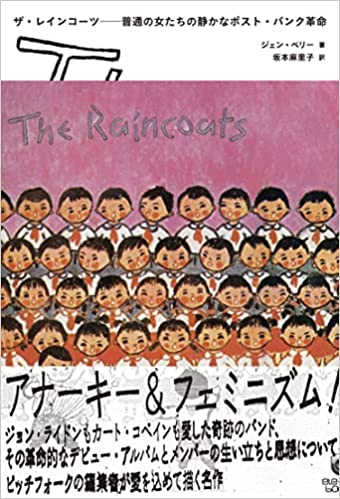

『ザ・レインコーツ 普通の女たちの静かなポスト・パンク革命』

アナ・ダ・シルヴァがポルトガルのマディラという、モロッコからの距離の方がむしろ近い人口10万人程度の小さな島の出身であることと、ザ・レインコーツが70年代後半の英国で「スタイルではなく強さ」を持った女性のバンドだったこととには大きな関係がある。彼女が生まれ育った頃のポルトガルは、サラザール首相による長期に渡る独裁政権(エスタド・ノヴォ)の時代で、父権家長的な社会が人々を圧迫していた。アナは1967年、彼女が19歳の時、ドイツに短期語学留学をしているが、付き添いだった彼女の母親が単独で国外に出るためには雇用主と夫からの許可証が必要だった事実を知り、女性差別という現実を目の当たりにしたという。つまり女性が一人で自由に国外に出ることさえ到底許されない当時のポルトガルの理不尽な社会状況が、その後イギリスに渡ったアナ・ダ・シルヴァの、そして彼女がジーナ・バーチと結成したザ・レインコーツというバンドの背中を押したということだ。ちなみに、スリッツから途中参加してきたドラマーのパーモリーヴ(パルモリヴ)も独裁政権下のスペイン出身。彼女はガルシア・ロルカの影響を受けている。ザ・レインコーツが「Off Duty Trip」や「The Void」といった曲を歌った必然はそんな実体験にあると言っていい。

本書に記されているこれらのエピソードを読んだ時、ポルトガル出身の作家、ジョゼ・サラマーゴの『白の闇』を思い出した。1998年にノーベル文学賞を受賞したサラマーゴの代表作の一つであるこの小説は、いわゆる感染パニック作として数えられるものなのかもしれないが、実は女性が大きなファクターとなった非常に重い作品でもある。感染によって失明し隔離させられる者同士が生きることを巡って争うような状況で、女性感染者が命と引き換えに自らの体を差し出す場面は、アナ・ダ・シルヴァが10代で体験した当時のポルトガルの女性差別社会とシンクロするかのよう。小説とアナの幼少期、時代やエリアはもちろん違うし、ポルトガルに限らず、どんな場所でもどんな状況でも悲しいかな人間は極限までくるとこうした行動に出るものなのかもしれないが、いずれにせよ、ザ・レインコーツの、女性の尊厳を問うような曲の背景と、サラマーゴの『白の闇』の根底に潜む問題提起とには正義にも似た共通の主張がある。

いや、ほんの50年ほど前まで、ヨーロッパにもまだそんな国と地域があったのだ。マディラ島は人気サッカー選手、クリスチアーノ・ロナウドの出身地としても知られているが、1985年生まれのロナウドでさえ父はポルトガルの植民地戦争(1961年〜1974年)に参加していたという。無論、ザ・レインコーツのもう一人の重要メンバーであるジーナ・バーチはイギリス中部はノッティンガム出身で、必ずしもこうした環境の中にいたわけではない。だが、レゲエやスカに夢中となり、アート・カレッジに学んだジーナは、「ものすごく安全な場所からやってきた(文中から引用)」から「自分自身の冒険を味わうんだと心に決めていた(同)」。そんなジーナと、異邦人のごとくポルトガル社会から逃れてきたアナの出会いがザ・レインコーツというロック・バンドの中で、アナキストでありフェミニストとしての一つの女性像を形成したのである。

《Pitchfork》の編集者であるジェン・ペリーによる本書は、パンク〜ポスト・パンクの時代に誕生したザ・レインコーツの結成前夜から、デビュー、その後の活躍から様々な挫折を経て、再結成、そして後輩世代から慕われる近年の活動までを辿ったものだ。1冊で歴史的な名作アルバム1枚に踏み込むお馴染み《33 1/3》シリーズの一つなので、最終的には1979年11月21日にリリースされたバンドのファースト『The Raincoats』を紐解く形にはなっている。英インディー・チャート5位を記録したこのアルバムに収録された10曲の1つ1つを、当時のエピソードを交えながら章立てするように記述されていて、証言者として登場するのも《Rough Trade》のジェフ・トラヴィスや、『The Raincoats』をプロデュースしたメイヨ・トンプソン(レッド・クレイオラ)、同時期に同じ《Rough Trade》から作品をだしていたスクリッティ・ポリッティのグリーン・ガートサイドといった当時の周辺人脈、彼女たちの影響を受けた90年代のビキニ・キルやホールのメンバーなど多彩だ。バンド自体は今も活動をしているが、本国では2017年に発刊された本なので、ここで取り上げられているのは2016年にロンドンで開催された《Rough Trade》40周年記念イベントでのエンジェル・オルセンとの共演まで。デビュー当時からザ・レインコーツを評価したグリール・マーカスの的確な評文から、嫌味っぽくこき下ろした英メディアの記事も同時に引用されている。

序盤で軽く描かれているのは《Rough Trade》ショップ界隈。レコード店が単にレコードを買える場所ではなく、人と人とが出会う場所、何かが起こる場所であるという重要な事実を伝える。《Rough Trade》ショップは今もロンドンの文化発信源の一つだが、この時代の活気溢れる様子は現在の比ではもちろんないはずで、実際にそこにいる人が次々とその熱気に引き寄せられ、巻き込まれていき、様々なバンドやアーティストが誕生していった。ザ・レインコーツももちろんその一つだ。

もう一つ、重要な“場所”として本書の中で再三出てくるのがスクワッティング、つまり、放棄された廃屋にこっそり暮らす、早い話が不法占拠生活だ。家賃を払わない代わりに水回りは酷くガスや電気などもロクに使えないような環境の中で、でも彼女たちは仲間たちと一緒に「何か面白いことをしたい」と目を輝かす。確かにこの時代、多くの若者たちがロンドン市内だけでスクワッターとして日々を送り、その生活からクリエイティヴな行動が生まれていったのだろう。だが、本書はそんな貧しきユース・カルチャーの輝きと発露の結実を主軸とした本ではない。そう、むしろ、約40年後の今……LGBTQが叫ばれるこの時代に発刊されたことに大きな意味を持つ本だ。独裁時代のポルトガルのマディラ島から単身ロンドンにやってきたアナ・ダ・シルヴァたちが、ようやく勝ち取った一人の人間としての居場所と表現の形、ザ・レインコーツ。にも関わらず、デビュー作が賞賛を受けてなおもライヴで火のついた煙草やトマトが投げつけられ、男たちからは性的対象として冷やかされたりする有様に、彼女たちがどれほど傷つき、そのたびに強くなって立ち上がってきたことか。スペイン出身のパーモリーヴは本書でこう話している「音楽をプレイし曲を書く行為が、ある男と寝たいか寝たくないか、それ次第にかかっているような状況はごめんだった」。だが、そうした状況は少なくとも彼女たちが最初に活動をしていた“第一期”に完全にクリアになることはなかった。ビキニ・キルやスリーター・キニーといった90年代のライオット・ガールズの時代に後押しされ再結成されるに至ってもまだ、フェミニズムの旗印という評価以上の理解が彼女たちに100%与えられることはないままだった。

けれど、彼女たちには“見えていた”のだと思う。自分たちの主張が生きる時代がきっと来ると。本書の終盤、ザ・レインコーツの存在自体にインスパイアされたという映画『20th Century Woman』(2016年)の話が出てくる。そこで、監督のマイク・ミルズは語るのだ。何もかもがオープンなままでオチがないザ・レインコーツの音楽と、プロットの構造をあまり追っていない自分の映画とには共通点がある、と。決してスキルが高いわけではない演奏のぐらぐらとした脆さは、アナキストでフェミニストであることを自負してきた彼女たちの、本質的なヒューマニズムを伝えていた。危うくてもいい、脆くてもいい、たった一人ぼっちでもいい、そこにいる自分という人間が全て。そしてそれは、最終的に性差は関係ないかもしれないし、あるいはマイノリティとしての側面も凌駕する強い目線かもしれない。だが、マイク・ミルズ監督が1979年のアメリカはカリフォルニアを舞台にした『20th Century Woman』でシングルマザーや癌と戦う女性カメラマンを鮮烈に描いていた事実は、“女性”であることの誇りに立脚していた素晴らしいバンド(ザ・レインコーツ)への賞賛とも受け取れないだろうか。劇中、「Fairytale In The Supermarket」を聴いている場面で、主人公たちはザ・レインコーツの情熱がいかに生々しいエネルギーを生んだかを話すのだ。

本書のアナ・ダ・シルヴァの項目を読んで想起した、ジョゼ・サラマーゴの『白の闇』には、感染症にかかり失明した者たちで溢れる中、女性が命と引き換えに体を差し出す場面が確かにある。その描き方はあまりにも厳しく残酷だ。だが、作中にはただ一人、感染してもなぜか失明せずに“見えている”人物が出てくる。そして、その“見えている”人物が生き残るための行動力を引き起こす。それはまさに、女性。差別に翻弄されるのも女性なら、その先を見えているのも女性だった、という真理。リリースから42年が経過した今、『The Raincoats』というアルバムはそんなことを物語っているのではないだろうか。(岡村詩野)

Text By Shino Okamura