わたしの好きな音楽映画

スクリーンに耳を澄ませて

現代に音楽について語る上で、音楽さえ聴いていればよいという状況ではないというのはもはや共通の認識ではないだろうか。音楽、映画、小説、コミック、ゲームなどのアート・フォームが相互に影響しあい参照が起こること、それが一つの時代のムードを築きあげている傾向は、ストリーミング・サービスやソーシャルメディアで手軽に音楽や映像作品を摂取できるようになった現在ではより一層、加速しているようにも見える(それはカルチャー受容におけるFOMO的な強迫観念の要因でもあるかもしれない)。しかしそれは単に悲観的な展望というわけではなく、さまざまなカルチャーに触れることは、それぞれをより楽しく享受するための近道でもあるということだ。

そこでこの記事は、いわば昨年公開された音楽書アンケート企画「わたしのこの一冊 大切なことはすべて音楽書が教えてくれた」の音楽映画版。つまり、《TURN》筆者陣と編集部総勢43名が、これまで鑑賞してきた“音楽映画”からそれぞれお気に入りの作品をセレクト。なおここで挙げられている映画作品は必ずしもドキュメンタリーや実話ベースものに限らず、ジャンルも年代もさまざま。サントラや伝記ものはもちろん、時代背景の反映も含めて、映画と音楽の交わり合いが歴史の中で無数に繰り返されてきたことを振り返る企画だ。ぜひ探して鑑賞してみていただきたい。(編集部)

※筆者名で五十音順『バビロン』

1980年

80年代の南ロンドンにおけるレゲエ・シーンを描いたこの映画は、カルチャーの重要性と現在にも続く人種差別が幾重にも重り合っていた。劇中のクルー「アイタル・ライオン」にとって、レゲエは彼らの身も心も守るシェルターのようだった。対して、彼らが生きる街の雰囲気や警察組織はおぞましい程に攻撃的であり抑圧的だった。この二つの事象が、まるで渦高く積まれたスピーカーのような高さになった終盤、轟音と共に全てが崩れ落ちた。そして彼らを守っていた音もカルチャーも、跡形もなく消え去った。映画はクライマックスで無音になる。音のないサウンドシステムに、私たちは耳を傾ける。聞かなければならないのだ。今もまだここにあるのだから。(アキヤママリナ)

『8 Mile』

2002年

1991年生まれの私と同じくらいか上の世代のヒップホップ・リスナーにとって、本作よりも大きな共通の話題はないのではないだろうか。映画鑑賞があまり得意ではない私も例外ではなく、少なくとも三回は観た覚えがある。エミネムの半自伝的映画である本作は、エミネムやMCバトルのファンではなくてもヒップホップが好きなら熱くさせられる名作だ。モブ・ディープ「Shook Ones, Pt. II」などのヒップホップ名曲連発もトピックで、中でも注目すべきはJ・ディラ制作のファーサイド「Runnin’」とMCブリード「Gotta Get Mine」。エミネムはやはり「デトロイトのラッパー」なのだ。(アボかど)

『ラスト・デイズ』

2005年

当時、監督のガス・ヴァン・サントが三部作(Death Trilogy)の最後に置いた作品で、最初の『gerry ジェリー』が“ドローン”、次作の『エレファント』が“サイレンス”とするなら、「カート・コバーンの最期の2日間」を描いた本作は文字通りグランジ・ロックの耳障りな“ノイズ”がその基調には通奏音として敷かれていた。記憶はあいまいだが、山と木々に囲まれた誰もいない水辺で主人公が全裸で佇んでいるシーンや、薄汚れたTシャツにたれた唾液の染みがリアルだったこと、あとブラウン管から流れるボーイズIIメンだったり、瑣末なディテールは今でもくっきりと思い出すことができる。そして印象に深く残っているのは、コバーンを演じるマイケル・ピットが劇中で披露するいくつかの曲だ。「熟したものから腐ったものまで/生きるにはリアルすぎる」とうめく物悲しい弾き語り。邸宅内を徘徊するコバーンの姿を窓越しに捉えたロング・ショットに被さるギターとドラムのカコフォニックなジャムは、本作を“音楽映画”として定位するハイライトであり個人的に忘れがたい場面として記憶されている。(天井潤之介)

『オズの魔法使』

1939年

完璧な(音楽)映画だと思う。何度見ても、その印象は変わらない。もちろん、当時のジュディ・ガーランドの状態や映画の制作背景を知る者にとって、この映画は悲痛で政治的に正しくないものにも映るだろう。アンフェタミンの過剰摂取で爛々と輝くジュディの瞳、半開きの口……。彼女は、明確にハラスメントの被害者でもある。それらの事実は、悪い意味で今日性を帯びてしまっている。その痛ましい美しさに耽溺することに躊躇いはあるが、しかし、奇想と幻想が躍動する映像美、音楽劇の楽しさ、ジュディ、いや、ドロシーの深く伸びやかな歌声の価値は、何ら毀損されることはないと信じている。さらに、スタジオ・システムの崩壊とハリウッド映画の黄金期の終焉がこのあとに待っていること、混乱した傷だらけの生涯を生き抜いたジュディがのちにクィア・アイコンになったことを思うと、『オズの魔法使』はまた別の輝きを放つ。1939年という時代は、今となってはノスタルジーの対象だろうが、当時のアメリカがノスタルジーに溺れていたことを伝えている点も興味深い。(天野龍太郎)

『ウォーク・ハード ロックへの階段』

2007年

眩い音楽映画の星々の中に、一つ軌道から外れるような星があったとすれば、それはこの『ウォーク・ハード ロックへの階段』だろう。ジョニー・キャッシュの伝記映画『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』を元ネタとして制作されたこのコメディは、パロディという技を使って、多くのアーティストの伝記映画が抱える演出のクリシェを炙り出す。キャッシュの他にも時代ごとに数々のミュージシャンを模した架空のキャラクター、デューイ・コックスを演じるジョン・C・ライリーの歌唱の変化は必見。エルヴィス・プレスリー役のジャック・ホワイトや、本人役のテンプテーションズ、ゴーストフェイス・キラーなど、豪華なアーティストのカメオ出演も見どころだ。(市川タツキ)

『BLUE GIANT』

2023年

世界一のジャズ・プレイヤーを目指す三人の若者の成長譚『BLUE GIANT』(小学館)の映像化として話題を集めた本作。私自身、原作の知識はなく、劇中で主人公たちの演奏を担当する馬場智章、上原ひろみ、石若駿のクレジットに惹かれて六本木のIMAXで鑑賞。言わずもがな国内外で活躍する三人だが、演じたキャラクターのバックボーンはさまざま。粗削りな音から、段々と洗練されていくさまや、スキルはありながらも、惹きつける何かが足りない演奏。そしてあるとき、ぱっと開いて何かを掴む瞬間。足りなさを表現することで、ストーリーや映像を凌駕してしまうほどの音楽の強さが引き立ち、心が震えた。生音の場でもたまにしか出会うことのできないエクスタシーの頂点をスクリーンから感じることのできる傑作。(市谷未希子)

『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』

2019年

以前から「フロア全体に布団を敷いて、そこで大勢の人が寝たり泣いたりしているアンビエントのオールナイトイベントがあればいい」と各所に言っていた。そんなぼくの願望はいつの間にかマックス・リヒターにより実現されていた。この映画はそのドキュメンタリーだ。演奏以外はほとんど、リヒターによる公演のステートメントや創作論、苦労話が語られるだけなのだが(若い頃は残高が少なすぎてお金が下ろせなかったらしい。自分もそうなので勇気が出ます)、全体を通して演奏され続けるアンビエントは環境音楽的な要素も感じられてとても素晴らしい。アンビエントへの入口として良い一作だと思う。(ウ山あまね)

『ナッシュビル』

1975年

来年には次の大統領選が行われるアメリカだが投票が近づくとこの映画を思い出す。実に150分、登場人物も24人、演奏(歌唱)シーンも長い。わけわからんとの評価もあるが、音楽、政治、宗教(キリスト教)は濃密な関係にあることを、予備選挙キャンペーンまでのナッシュヴィルの5日間で描くアルトマン監督の大傑作。劇中、カレン・ブラックは自作曲「Memphis」で“進むべき道を教えてほしいの”と歌う。アメリカ建国200年……なのにニクソンの不祥事やベトナム戦争敗北濃厚などで国家がボロボロになっているタイミングでポピュリズム(候補)を支持すること、そこに介在するのがカントリー音楽ということ。その意味の重さを、50年近く経った今もアイロニカルに突きつけてくる。(岡村詩野)

『ストレイト・アウタ・コンプトン』

2015年

公開当初、ソーシャル・メディアでは、本作には史実と異なる描写があるとの指摘が多く見受けられた。そんななかにあっては、誰かを何かのパイオニアと呼ぶことにも慎重にならざるをえない。たとえば私が本作を「ギャングスタ・ラップのパイオニア=N.W.Aは……」などとでも書き出そうものなら、袋叩きに遭う可能性もあろう。それでも、彼らが、言いたいことを言っても大丈夫なのだと人々に知らしめ、大衆音楽全般におけるアンアポロジェティックネスのレベルを一段上に引き上げたグループであることには、おそらく異論は少ないだろう。アーティストだけでなく、“自分自身のボスでいたい”多くの人に響くであろう伝記映画。(奧田翔)

『ロケットマン』

2019年

「エルトン・ジョンが絶賛!」というコピーを最近も見かけるが、ダイアナ妃に捧げた「Candle In The Wind」のイメージもあり、彼が21世紀もトレンドセッターとして君臨しているのが謎だった。そんな自分ですら、今年の《Glastonbury Festival》でのステージには心揺さぶられ、星型メガネを買うべきだったと後悔し、見逃していた本作も慌てて鑑賞した。同じ監督が携わった『ボヘミアン・ラプソディ』より描写は赤裸々で、ありのままの自分を受け入れるまでの葛藤が胸に刺さる。リナ・サワヤマなどのLGBTQアイコンがエルトンに励まされてきた理由もよくわかるし、ミュージカル調で披露される名曲の数々を聴けば、バラード・シンガーという先入観も覆されるはずだ。(小熊俊哉)

『NO FUTURE A SEX PISTOLS FILM』

2000年

ピストルズの結成から解散までの姿に迫るドキュメンタリー作品。メンバーそれぞれへのインタヴューで語られる単なる昔話ではない当時の苦悩や葛藤に、ステレオタイプなパンク像やバンドのパブリック・イメージとはまた違った一面を垣間見ることができます。シドの話で涙ぐむジョニーの姿がとても印象に残っています。「だまされたって気持ちが分かったか?」(日本語字幕ママ)とはラスト・ライブでのジョニーの捨て台詞ですが、言葉の真意はさておき、パンク以降の時代を創ってきたのもまた、そんな彼らに“だまされた”人たちです(そのあたりの様子は映画『24アワー・パーティー・ピープル』にも描かれています)。そう考えると、ピストルズの遺伝子は今もどこかで受け継がれているのだろうし、かくいう私も彼らに“だまされた”リスナーの一人であることは間違いありません。(小倉健一)

『リンダ リンダ リンダ』

2005年

女子学生たちが学園祭のために急遽結成し、ザ・ブルーハーツの楽曲を演奏することになった“バンド”の姿を描く2000年代を代表する国内青春映画。初めて観たのはブルーハーツにヤラれていた2006年、中三の冬だったと記憶しているが、当時の自分からして年上の“先輩”にあたる作中の主人公たちが拙くも楽しそうにブルーハーツの楽曲を演奏し、歌う姿に眩さとうらやましさを感じていた。改めて作品を観ると、主人公たちが部室の段ボール箱にたまたま入っていたカセットテープで「リンダリンダ」を聴き、学園祭ステージで演奏することに決めてから本番当日までたったの“数日間”しかなかったという時間の短さを強く意識します。バンド・ミュージックとはこうも偶然で、衝動的で、一瞬で、永遠で、楽観的なものだったのだと、いま本作は伝えている。(尾野泰幸)

『24アワー・パーティ・ピープル』

2002年

僕はジョイ・ディヴィジョンが大好きなので、この映画も大好きです。この映画はもちろんトニー・ウィルソンと彼の始めた《Factory Records》の映画なのですが、それ以上に街とその街に根付く音楽が描かれた映画だという思いがあります。時代と共に変わっていく価値観、価値観と共に変化する感性、それがファッションに現れ、言葉に現れ音楽に現れます。70年代後半のパンク、ポスト・パンクから80年代後半のマッドチェスターまで「全ての物事は繋がっていて、音楽が最も早くその変化を形にする」インディー・ミュージックに自分がどうしてこんなに惹かれるのか、その答えの一端がこの映画の中で描かれているようなそんな気もしています。(Casanova.S)

『カンボジアの失われたロックンロール』

2014年

1950年代から70年代までのカンボジアの音楽の歴史を映したドキュメンタリー。主に欧米からの影響を受けながら、歌謡からロックに至るまでその地で育まれた幾つもの音楽を知ることができる。しかし、その歴史の中で多くの音楽家は、ポル・ポトが率いたクメール・ルージュによって虐殺され、あったはずの音楽と文化は強制的に断絶させられてしまう。クメール語と英語の両方で歌われたPou Vanneyによる「You’ve Got A Friend」のカヴァーを聴いていると、仲間や家族を奪われた人たちがいたその事実を思い言葉が出ない。日本での上映は限定的で現在は観ることができないが、サウンドトラックが配信されているのでまずはそちらを聴いてみてほしい。(加藤孔紀)

『クレイジー・ハート』

2009年

オルタナティヴ・カントリーと呼ばれるアメリカの音楽を好きになった僕は、じゃあ“カントリー”はやっぱり田舎の保守層のための音楽なのだろうなと雑に捉えていた。もちろんそれは事実ではある。けれど、では彼らが“何”を聴いているのかを知ろうとしていなかった。『クレイジー・ハート』の主人公、カントリー歌手のバッド・ブレイクは歌の着想を尋ねられ、「俺の人生さ、あいにくね」と答える。酒に溺れた男の落ちぶれた日々。どこにでも転がっている人生の失敗と悲哀だ。庶民たちは町の小さなバーに集まってそんなものに想いを寄せる……明日もどうにか暮らしていくために。立派ではない人生にこそ投げかけられるささやかな光。そこにはたしかに音楽の高揚があるのだと、この映画は僕に教えてくれた。(木津毅)

『ジェネシスとレディ・ジェイのバラード』

2011年

好きな人と同化してしまいたいという狂おしい思い、小西康陽はそれを「きみになりたい」という歌にしたけれど、ジェネシス・P・オリッジとパートナーのレディ・ジェイは整形手術を繰り返すことで肉体的にも実践しようとした。ふたりが〈3人目の人格〉を生みだそうとする7年間を16ミリで肉薄した今作は、ジェンダーだけでなくアートと日常、ドキュメンタリーとフィクション、そして被写体と撮影者の境界をあいまいにしていく。サイキックTVの「I Love You, I Know」で始まり「The Orchids」で幕を閉じるラヴ・ストーリーは、レディ・ジェイの急死に続き、ジェネシスもその後を追うことでようやく完成したのかもしれない。極私的オールタイム・ベストワンの恋愛映画であり音楽映画。(駒井憲嗣)

『CLIMAX クライマックス』

2018年

今すぐにでもダンスフロアで踊りたい──この悪夢のようなアシッド・トリップ映画を観るたびに、なぜかそう思う。キディ・スマイル「Dickmatized」がスピンされ、円を組み1人ずつ踊るシーン(リファレンスは『ワイルド・スタイル』か?)はまだしも、ノイズまみれのダフト・パンク「Rollin’ & Scratchin’」が鳴り響く中、1人のダンサーがLSDを盛ったとして集団で糾弾され自傷するシーンや、ジョルジオ・モロダー「Utopia Me Giorgio」を背後に暴力とセックスが入り乱れる地獄のような光景があるにもかかわらず。それはたぶん、本作で登場する個人と集団を貫通するもの/行為が、ドラッグではなくダンスや音楽だからかもれしれない。(坂本哲哉)

『ショック・ドゥ・フューチャー』

2019年

『未来の〈サウンド〉が聞こえる』で知った電子楽器の歴史を、実際の出来事として感じたいと思い、勉強を兼ねて観た。描かれているのはミュージシャンである主人公アナと友人たちの1日。積み上げられたシンセを触り徐々に音が重なる様子や、クララとの曲が完成していく様子を観て聴いていると、きっとアナもそうだったように喜びや期待が込み上げる。若い女性が置かれる状況も描写されていて、少し記号的だと思いつつも共感してしまう。電子的な技術はマイノリティこそが必要としている場合がよくあり、電子音楽が含み持つそういった部分に私は惹かれているのかも。冗談やからかいではなく、あのシンセは彼女が未来に向かうコックピットだった。(佐藤遥)

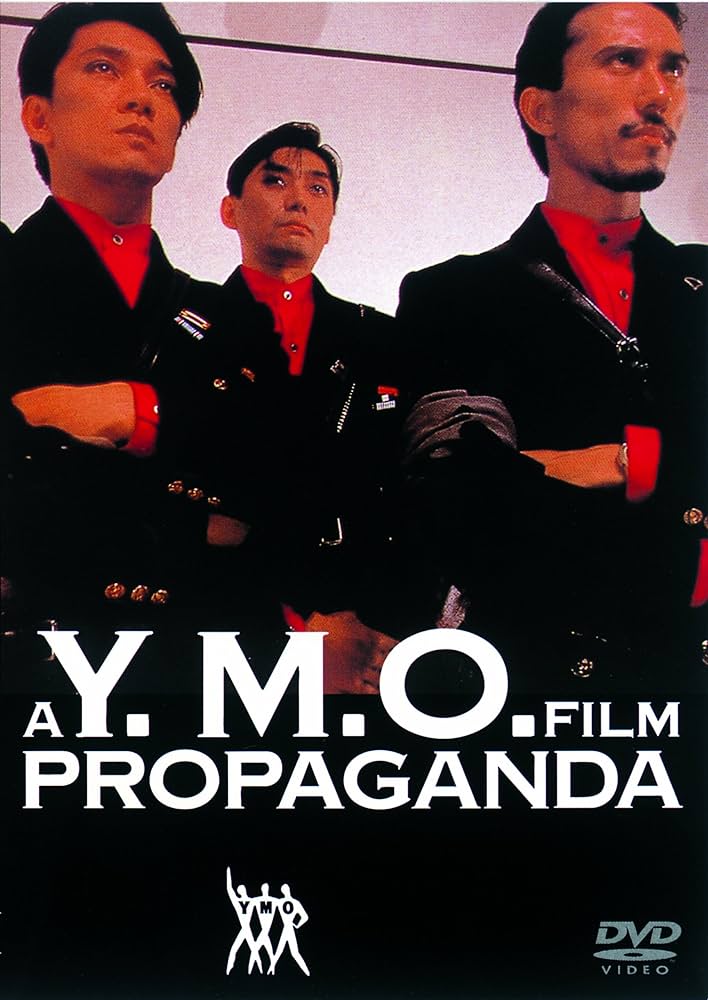

『YMO PROPAGANDA』

1984年

小学生時代の終わり頃、地元福島の家電量販店の店先でたまたまDVDを見つけて、親にねだって買ってもらったのがこの『PROPAGANDA』でした。YMOメンバーをファシストに見立て、最後には舞台装置ごと火葬するという、その構図のもつ意味も当時の自分にはよく理解できませんでした。理解できないからこそ面白いということを覚えた最初の映画だったかもしれません。台詞の類を排し、現実と虚構の境を溶かし、ライヴ・フィルムでも劇映画でもない『PROPAGANDA』という映画ならではの独自の時空を、ただ自由に受けとめることができたのは、子供時代における特権だったと思います。(佐藤優介)

『ハイ・フィデリティ』

2000年

音楽に人生のリソース(時間、お金、情熱)の大部分をつぎ込んできた人にとって思い当たるシーンが満載。長い付き合いの彼女に愛想を尽かされたレコード店を営む主人公が、なんだかんだでヨリを戻すまでを描いたニック・ホーンビィ原作小説の映画化。公開から20数年が経ちレコード店やコレクターを取り巻く状況は激変した。当時はApple MusicもSpotifyもYouTubeもなかったしDiscogsもなかった。今は音楽の聴取は手軽になったけれど、フィジカルを集めるとなると金銭的ハードルはかなり高い。新譜の価格は当時の数倍に値上がりしているし、中古の相場も軒並み高騰している。そして迷っている間に気になっていたレコードはすぐに一般市場から姿を消してしまう。今も昔も変わらないのはやはりレコード収集は家族やパートナーにはあまり理解されない趣味だということ。自分はレコードに全部注ぎ込むような集め方はしてないから大丈夫だと思うけど、理解の得られる範囲でこれからも音楽に接していきたいと思う。(澤田裕介)

『セシボン』

2015年

1970年代韓国のフォーク・ソング・ブームを題材とし、実在の音楽喫茶《セシボン》を巡る人間模様を描き出した作品。イ・ジャンヒやツイン・フォリオといったスターたちの青春時代(とその後)が、韓国エンタメ映画ならではの詳細な時代考証と完成度の高い脚本/演出で描かれる。劇中に登場するフォーク・ソングのクオリティも見事で、当時の音楽文化への敬意と敬愛が滲む。軍事独裁政権下で表現活動を行うことの困難も大きな主題となっており、社会派映画としても大変見応えがある。アコギ、洋楽カヴァー、ラジオ、テレコ、恋、ミニ・スカート、夜間通行禁止令……。嗚呼。とりあえず、《TURN》読者には上述したイ・ジャンヒの名盤『それは君』(1973年)を聴いてみてほしい。本当に素晴らしすぎる! これを聴いたらかならずや映画も観たくなるはず。(柴崎祐二)

『HOMECOMING: ビヨンセ・ライブ作品』

2019年

ビヨンセは黒人女性として初となる《Coachella》のヘッドライナー出演を、自身の功績にするだけではなく、HBCU(歴史的黒人大学)をオマージュしたマーチング・バンドを抱えて、黒人文化への賞賛を表明する場にした。自身のヘリテージを誇り高く見せつける姿には、全人類にも希望をもたらす。映像では、アメリカ最高峰のステージングを披露するために、スパルタとも言える出産直後の練習の苦悩が垣間見える。デスティニーズ・チャイルドとして再結成する瞬間には、発狂する人も少なくないだろう。圧倒的なパフォーマンスとその実力。ビヨンセは、現代が誇る最も象徴的なアーティストであると、2時間弱の映像が世界に証明している(島岡奈央)

『ディファイアント・ワンズ: ドレー&ジミー』

2017年

言わずと知れた名プロデューサー、ドクター・ドレーと、《Interscope》の創設者、ジミー・アイオヴィンの交流を通してポップ・ミュージック史をたどる全4話のドキュメンタリー。ジョン・レノンからケンドリック・ラマーまで1970~2010年代を概観するが、特にラップとオルタナの進撃を扱った第3話が面白く、ドレーやトレント・レズナーを配下に従えた《Interscope》がどのように90年代の“革命”を牽引したかがよく分かる。クリエイティヴとビジネスの両面からポップス史を描いた、新たな「アメリカ音楽史入門」と言いたいぐらいの内容なのだが、現状、中古で海外版DVDを買うぐらいしか視聴方法がないのが残念。何かで観れるようにしてほしい……。(吸い雲)

『Guava Island』

2019年

チャイルディッシュ・ガンビーノことドナルド・グローヴァーとリアーナが主演を務めるミュージカル。チャイルディッシュ・ガンビーノの2枚のシングル『This Is America』と『Summer Pack』を軸に、資本主義下における労働者の抵抗をテーマにした作品。この前、大手百貨店における約61年ぶりのストライキが行われた。これは労働者の権利を主張することの一つの形であったと思うが、本作はそうした労働者たちの権利を描いている。 一方で本作は音楽自体が無力であることも示す。しかし、音楽は一人一人の主体性を連帯させるモノであることを描きつつ、民主主義や祝祭の意味について考えさせられる作品だ。(杉山慧)

『ネバーランドにさよならを』

2019年

子供時代に歌手マイケル・ジャクソンに性的虐待を受けたと主張するウェイド・ロブソンとジェイムズ・セーフチャック、およびその家族に焦点が当てられた4時間ほどのドキュメンタリー。権力の不均衡が及ぼす影響、幼少期の理解力、成長して傷に向き合う瞬間に抱える痛み、家族のケアはどこまで届くのか、朝井リョウ『正欲』などでも取り扱われる特殊性癖を持って生まれた者の抱える苦しみ、故人を告発する意義……問題は複雑なままに観る人の心へと押し寄せるだろう。この作品をポジティヴな意味で気に入っているわけではないし、音楽映画とは呼べないとも思うが、今観ておくべき作品だと思う(トラウマなどお持ちの方はご注意を)。(高久大輝)

『モキシー ~私たちのムーブメント~』

2021年

『スーパーバッド』は旧態依然としたホモソーシャルを、『ナポレオン・ダイナマイト』はナードやギークのテンプレを更新したが、それらにも似た愛おしさが『モキシー』にはある。“ライオット・ガールの子供”世代の主人公がZINEを作る姿に、男性社会であるショウビズ界で時間をかけてポジションを築いてこの映画を作ったエイミー・ポーラーが重なる。ZINEなら届いてほしい人に向けて本音が書けるし、雑なものでもDIYで作ることが楽しい! が詰まった映画でもある。また「ポジティヴな人ばかりじゃないし、声を上げることはできなくても裏からひっそり応援すればいいよね」描写から勇気をもらう人も多いはず。「アララ、アララ」と踊ろう。(髙橋翔哉)

『ファントム・オブ・パラダイス』

1974年

『オペラ座の怪人』を下敷きにしたロック・ミュージカル。悪役、スワンを演じるのはなんとポール・ウィリアムズ。ロジャー・ニコルズと組んでソフト・ロックの名曲を数多く生み出し、今や《ASCAP》の会長を務める名ソングライターが、本作ではロック界の寵児、《Death Records》の社長に扮し、あくどいやり口で歌手志望の主人公、ウィンスローを散々な目に合わせる。現実と乖離した怪演がたまらない。劇中の音楽もポール・ウィリアムズ。ジェシカ・ハーパー扮するフェニックスの歌声はドスの利いたカレン・カーペンターのようで最高。他にもエルヴィス風、ビーチ・ボーイズ風、グラム・ロックとなんでもござれ。優れたソングライターはどんなポップスも書けるし、ソフト・ロックはソフトなだけじゃやれない、ということがよく分かる怪作。(谷口雄)

『Everybody’s Talking about Jamie~ジェイミー~』

2021年

英BBCのドキュメンタリー番組『Jamie: Drag Queen at 16』がミュージカルとして舞台化され大ヒット、さらにそれを受けて映画化されたものが本作。舞台で演出を務めたジョナサン・バターレルが映画でも監督を担っているため、音楽の使い方も単なるBGMにならずに生き生きとしている。ドラァグ・クイーンになりたいという夢の前に様々な困難が立ちはだかるが、だからこそ抑圧された欲望を乗り越えて解放される瞬間の音の鳴りには涙してしまう。とりわけ随所で豪快に鳴るベース音が、緊張感と期待感を煽り気持ちよい。音楽と演技が密接に絡み合い感情の昂ぶりを生むという好事例。なぜダンス・ポップがクィア・コミュニティで愛されるのか、その回答にもなっている。(つやちゃん)

『AMY エイミー』

2015年

エイミー・ワインハウスのデビュー以前から時系列順にその足跡を辿ったドキュメンタリーには、1人のアーティストがスターダムにのし上がる過程とその後の混乱が生々しく記録されている。ドラッグやアルコール、パートナーとの関係性などその混乱の要因は様々だが、何よりも音楽産業とマスメディア、ファンダムを含む大衆の三者がある種の共犯関係となって作り出した残酷な消費の構造こそがエイミーを蝕んでいったという事実は心に留めておくべきだろう。USのラッパーや韓国のポップ・アーティストから日本のアイドルに至るまで、規模の大小はあれども、その多くが未だ残酷な消費の構造に組み込まれているだろう現在だからこそ、今観る(観返す)べきドキュメンタリーの1つなのではないだろうかと思う。(tt)

『Tribe Called Discord:Documentary of GEZAN』

2019年

この世界は思想や文化の違う人々が共に暮らし、時に憎しみあい、あるいは音楽の下に集う。ライヴ・ハウスで生まれた言語の先の友情も、人種や民族の分断の悲しみと繋がるかもしれない複雑さと無関係ではいられない。本作はGEZANのアメリカツアーで出会う人々との交流から、彼らが主催した《全感覚祭》までの道程を通じて、生身の身体と音楽で人間に向き合うドキュメンタリーだ。非常に感傷的で、だからこそ誠実であろうともがくその姿だけは嘘や打算がないと思わせてくれる。2018年のアメリカ、住宅街のガレージで演奏するその姿が、2023年の現在、大きな舞台で躍動する姿と全くもって地続きなことがその証明だろう。(寺尾錬)

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

2023年

厳密にはヒーロー映画のシリーズであって音楽映画ではないかもしれない。しかしシリーズを通して既存のヒット曲が映画内で重要な役割を担っているという理由でこちらを選んだ次第。当作品でも、冒頭のレディオヘッド「Creep」(アンプラグド版)に始まり、バトル・シーンでのビースティ・ボーイズ「No Sleep Till Brooklyn」、そして終盤の大団円を迎える場面でのフローレンス・アンド・ザ・マシーン「Dog Days Are Over」に至るまで、音楽の使い方が冴え渡っている。むろん映画の本筋にも泣かされたが、それにもまして地球産の音楽が宇宙においても皆から愛されているという世界観に感動したのだ。ラストで新体制となったガーディアンズの面々が音楽の話で盛り上がっている描写にもぐっと来た。音楽好きの地球人として誇らしい気持ちを抱いたのだった。(鳥居真道)

『24アワー・パーティ・ピープル』

2002年

ジョイ・ディヴィジョン、ザ・スミス、ハッピー・マンデーズにザ・ストーン・ローゼズ。天才たちがひしめいていた80年代のマンチェスターで、夢見がちな凡人=トニー・ウィルソン(《Factory Records》創設者)がイカロスのように新しい音楽が生まれる瞬間へと吸い寄せられ、あっけなく破綻するまでを描いた作品。この泣けてくるほどロマンティックかつ無様で滑稽な生き様は、公開から20年経った今も音楽に夢を見ている超凡人の私の背中を強く押してくれる。また本作ではハイプ扱いだったア・サートゥン・レシオが今もまだ傑作を発表し続けているという事実も凡人たちのふがいなさを証明し、作品にダメ押しのような味わいを加えている。(ドリーミー刑事)

『ゲット・ラウド ジ・エッジ、ジミー・ペイジ、ジャック・ホワイト×ライフ×ギター』

2009年

ロックは死んだ。幾度となく。ただロックの代名詞と言えるエレキギターはどうだろうか。所謂ロックギターは20年以上記号的な用途が続き、超クリーンなギターが重宝される昨今、事態は最悪。そんな今こそこの映画だ。ジミー・ペイジ、ジ・エッジ、ジャック・ホワイトという一見突飛なメンツによるギターを抱きながらの三者会談だが、異なる世代観と特性を持った三者はプレイヤーである以前に優れたサウンドデザイナーである。そんな三者がアイコニックなサウンドを得た裏側にある機材の進化と再解釈の歴史と並行し、ロック及び音楽が更新されてきたことをこの映画はキャプチャーしている。DAWでのポストプロダクションにより、これまで以上の可能性がある中ですっかり停滞しているギター史だが、彼らの開拓精神にきっと何かを感じるはずだ。(hiwatt)

『ザ・タージ・マハル・トラベラーズ~「旅」について』

1972年

日本人男性7名による即興演奏集団=タージ・マハル旅行団の1971年から1972年にかけての旅の様子を記録したドキュメンタリー作品。メンバー6人でヨーロッパ各地を演奏旅行し、中東を経てグループ名に使われたタージ・マハル廟堂へと3人がたどり着く。映画は旅から戻った後に真鶴岬で撮られた章で始まり、同一の章が最後に再び現れて終わるという円環構造を成しており、その中に彼らの旅がエンドレスなものとしてパックされている。印象に残るのは度々登場する海や波の映像で、それは始まりも終わりもない時間/運動に対する彼らの憧れや信頼の表れなのだろう。そしてそれはこのグループが作り出す音楽の最大の特徴と重なるものである。(橋口史人)

『コントロール』

2007年

夭折したミュージシャンの伝記映画はどうしたって物悲しいものだが、つい役者と現実の人物とのギャップが、(もちろん、少なからず作為的な演出が施されていることは承知しているにしても)そのストーリーをどこか作り話のように感じさせてしまう。この映画は、監督したアントン・コービンが、彼の写真の特徴的なモノクロームの質感を活かして、全編が回想のような独特の視線を獲得しているように感じる。ロック・スターと言うには、むしろ極めて日常的で、生活感のある、しかし、運命的なものに導かれた半生が淡々と描かれている。自死したイアン・カーティスは23歳だった。彼の人生はこれから始まろうとしていた。そんなわずかな時間の出来事だった。(畠中実)

『MEMORIA メモリア』

2021年

一応、映画の体は成しているが、これは殆んど音を描いている映画だと言っても過言ではない。音に拘ってきたアピチャッポン・ウィーラセタクンのこれまでの作品以上にそれは徹底されている。サウンド・エンジニアのいるスタジオなどのいくつかの場所で流れてくる音楽以外は、ティルダ・スウィントンが演じる主人公を取り巻く様々な環境音と彼女だけに聴こえる「ある音」が存在するのみだ。もちろん、映画なのだから視覚的な言語はあり、少ないセリフも効果的に機能しているのだが、長回しの映像と相まった音がまず聴覚に訴えかけるものが大きい。全編コロンビアで撮影されたサウンドスケープの物語として聴き、観ることができるお気に入りの映画だ。(原雅明)

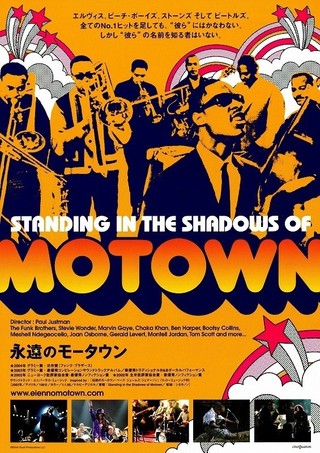

『永遠のモータウン』

2002年

60年代にヒット曲を量産したデトロイト発祥の黒人音楽のレーベル《Motown》を巡るドキュメンタリー。が、スポットが当たるのはスティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイ、ダイアナ・ロスやテンプテーションズではない。主役はレーベルの黄金時代を影で支えるものの、長年、日の目を浴びることのなかった専属バンド=ファンク・ブラザーズ。当時を振り返る貴重な証言もさることながら、メンバー再結集してヒット曲をライヴ演奏するシーンが圧巻。チャカ・カーン&モンテル・ジョーダンとの「Ain’t No Mountain High Enough」の素晴らしさよ。多くのベーシストに影響を与えた偉人、ジェームス・ジェマーソンのベースの魅力にも迫る。僕はこの映画を観て、《Motown》の音楽がさらに大好きになった。(二木信)

『ベイビー・ドライバー』

2017年

『ベイビー・ドライバー』を初めて見たのは、《新宿ピカデリー》で開催されていた「爆音映画祭」でのこと。最初から最後まで一瞬も逃すまいと、齧り付いたように観た日が懐かしい。主人公の“ベイビー”は幼少期の事故が原因で耳鳴りが止まらないため、常に音楽を聴いている。音楽を聴いているときは天才的な運転スキルが開花するのだが、その音楽と作中の生活音の組み合わせ、いわゆる“音ハメ”が最高に気持ちいいのだ。私は車のアクション映画が好きという訳ではないのだが、本作でベイビーが警察から逃亡するシーンは、フォーカスの「Hocus Pocus」に銃撃の音や逃走中のアクションの動きがぴったりとハマって、最高にアドレナリンが出る。何度繰り返し見ても、毎回最高の気分になれる気持ちの良い映画だ。(MINORI)

『ゲット・クレイジー』

(1983年)

スパークスが主題歌を歌って、ルー・リードがキャストとして出演しているというだけで個人的には特別な映画。NYの老舗劇場がニューイヤー・コンサートを企画して大騒動が巻き起こるという物語で、架空のバンドが続々登場するのが楽しい。個人的には、キッド・クレオール&ザ・ココナッツのロリ・イーストサイドが演じたナダが、15人の女性メンバーと演奏する「I’m Not Gonna Take It」がお気に入り。ルーが演じたのはボブ・ディランをモデルにした伝説のミュージシャン、オーデン。最後に誰もいなくなった会場のステージに立ち、本作のために書き下ろした「Little Sister」を歌い、それを一人の少女がうっとりと見つめる。ロック好きなら誰もが夢見るシチュエーション。このロマンティックなシーンが象徴するように、『ゲット・クレイジー』はロックンロールへの熱烈なラヴレターだ。(村尾泰郎)

『ビギナーズ』

1986年

興行的には大失敗、映画自体も煮えきらずB級映画の域を出ない。しかしながら、語るべきことは尽きない。1958年のロンドンはソーホーで大人社会の現実を目の当たりにしながら、見果てぬ夢を追う男女をミュージカル仕立てで描いた本作に出演しているのはデヴィッド・ボウイ、当時エイス・ワンダーのヴォーカルとして売出し中だったパッツィ・ケンジット、シャーデー、ザ・キンクスのレイ・デイヴィスたち。さらにサントラにはボウイ、シャーデー、ザ・スタイル・カウンシル、ギル・エヴァンスらが参加。『セックス・ピストルズ/ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル』で名を上げたジュリアン・テンプルの失敗作だが、80年代の英国音楽においては重要な作品である。(油納将志)

『LETO -レト-』

2018年

1980年代ソ連に実在したロック・バンド「キノー」のヴォーカル、ヴィクトル・ツォイがモチーフの作品。現実を侵食する夢想的な映像演出によってファンタジーが爆発する「これはフィクション」の世界でキラキラ鳴るTレックスやイギー・ポップは全て西側の音楽で、彼ら自身の音楽は人生の倦怠感が色濃いものだが、その鬱屈したパワーが分かりやすく社会変革に繋がるわけではない。若者が出会い、音楽活動が始まって何となく成功し、平行して三角関係の柔い恋模様が展開する掴み所のないストーリーながら、憎めない良さがある。人を惹きつける強烈な魅力と、孤独を抱える超然とした佇まい……カリスマの二面性を巧みに体現したユ・テオが出色。(Yo Kurokawa)

『天使にラブ・ソングを2』

1993年

型破りなシスターが周囲を巻き込んでいくパワフルなミュージカル/コメディ作品。当時大ヒット作の続編を黒人のビル・デューク監督が務めたことも歴史的に大きな価値を持つ本作。ローリン・ヒル、タニア・ブラントなど女性R&Bアーティストやソウル・ミュージックを大体的にフィーチュアしていたのも意義深い。時折テレビで放送されるメジャー作品だが、肝心のエンドロールをカットしてしまい作品の魅力を伝えきれていないのが否めない。キャスト一同でマーヴィン・ゲイ&タミー・テレル「Ain’t No Mountain High Enough」をシンガロングする場面が一番グッと込み上げるエネルギーがある。音楽を通じて自分を表現する一幕に、常識に囚われないマイペースさを学んだ映画。(吉澤奈々)

Text By Sho OkudaRyutaro AmanoJunnosuke AmaiYo KurokawaYusuke SawadaHaruka SatoMikiko IchitaniYusuke SatoKenji KomaiShoya TakahashiMasaaki HaraNana YoshizawaTatsuki IchikawaMasamichi ToriiKenichi OguraSuimokuFumito HashiguchiYu TaniguchiabocadoNao ShimaokahiwattttMinoru HatanakaMINORIRen TeraoToshiya OgumaCasanova.STsuyachanShin FutatsugiMarina AkiyamaAmane UyamaYasuo MuraoDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraMasashi YunoYuji ShibasakiKei SugiyamaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono