「道端に落ちているものを、みんな本当に必死に探している」

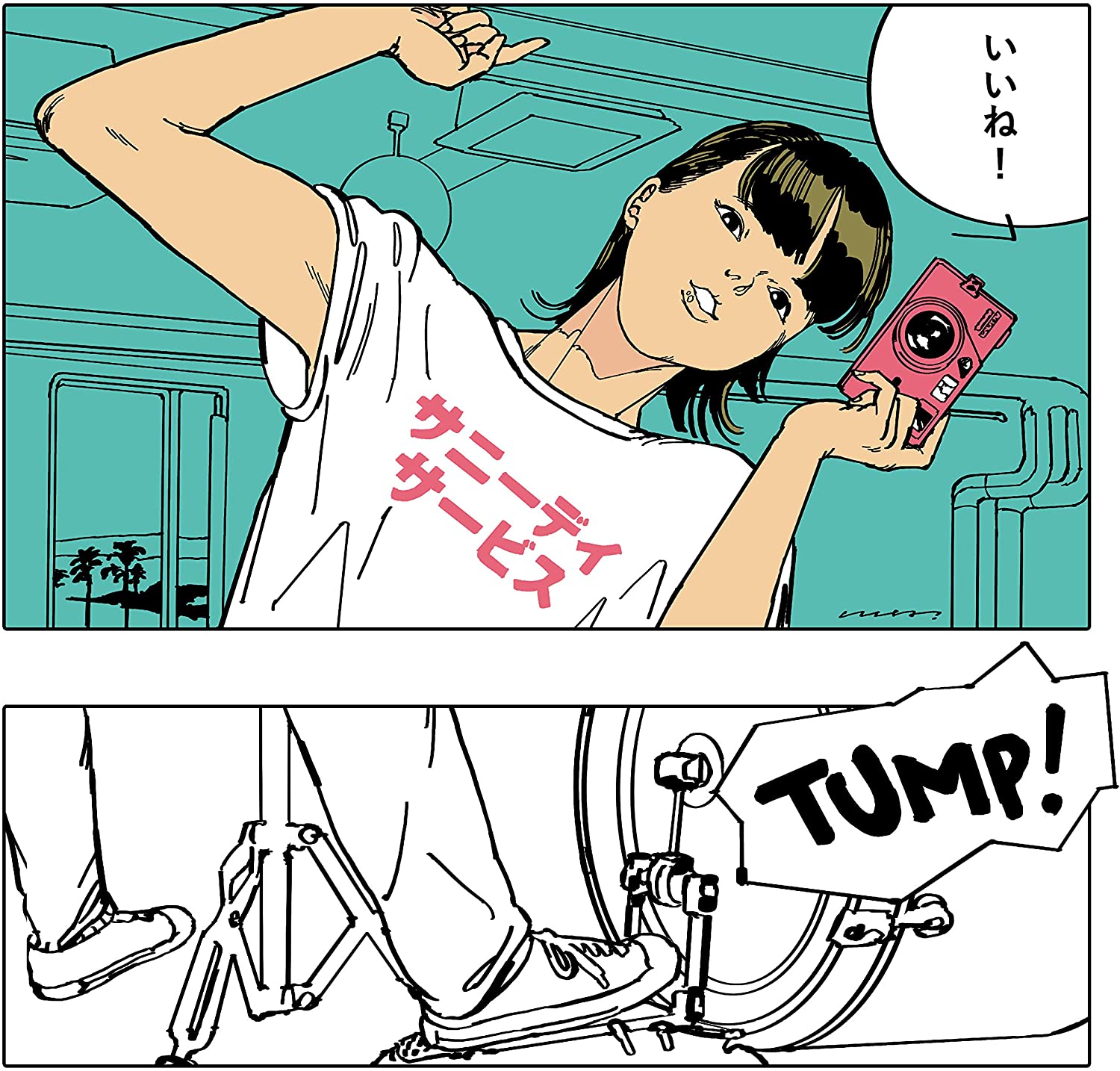

サニーデイ・サービス『いいね!』を通して曽我部恵一が考える批評的なものをはじき出してしまう音楽

サニーデイ・サービスの最新アルバム『いいね!』が5月22日にCD・アナログ盤としてリリースされた。この『いいね!』というアルバムは、先鋭的で斬新なサウンド・プロダクションと預言的な世界観をもって構築された近年の作品群、『Popcorn Ballads』(2017年)、『the CITY』(2018年)、『the SEA』(2018年)とは明確に一線を画したものである。これらの作品群は、サニーデイ・サービスというバンドがシーンの最先端を独走していることを広く知らしめ、10年代の音楽シーンを象徴すると言っても過言ではない、いわばバンドが築き上げた巨大な財産とも言うべきものである。しかし、新ドラマーとして大工原幹雄を迎えたサニーデイ・サービスは、ここで確立した方法論に一切寄りかかることなく、またしても真新しい地平を切り開いた。痛快なほどにシンプルで、春の芽吹きのような瑞々しさにあふれた9曲のポップ・ナンバーによって。

とは言え、一定のキャリアを重ねたアーティストが原点回帰の名の下に、シンプルなバンドサウンドへと立ち返るという例は、そう珍しいものではない。むしろ往々にして創造力の枯渇を補う言い訳に使われるくらいには、ありふれたやり方といってもいいかもしれない。しかしサニーデイ・サービスというバンドは、1994年に「星空のドライブEP」でデビューした時も、代表作『東京』(1996年)においても、常に過去の音楽的遺産あるいは現在進行形のシーンに対する鋭い批評精神を核として作品を制作してきたバンドである。その批評の対象は、例えば初期においては、マッドチェスターや渋谷系、はっぴいえんどや日本語フォークであり、中期以降はシティ・ポップやハウス・ミュージックやインディーR&B、あるいは彼ら自身のあり方であったりするわけだが、その膨大なディスコグラフィーをどこまで遡ってみても、批評性と無縁の、本当の初期衝動だけに身を委ねたような作品はどこにも存在しない。つまり、回帰するべき原点がないのがサニーデイ・サービスというバンドの特異点なのである。よって曽我部恵一が「今までできなかった、本当のファースト・アルバムをつくることができた」と評する本作は、決して懐古主義や現実逃避から生まれたものではない。むしろそれとは真逆の、自分たちがまだ鳴らしたことない音を求めずにはいられない曽我部恵一のほとんど怪物めいた冒険精神が長い制作期間をかけて獲得した、真新しいイノセンスなのである。そうした「存在しないものを獲得する」という表現者としての無謀とも言うべき挑戦とそれを支える強い意志が音の向こう側に感じられるからこそ、この作品は2020年の混迷を生きる私たちを覆う重くて分厚い暗雲を貫き、心の最も深いところまで一筋の光を差し込むことができるのだろう。

このインタビューは、曽我部恵一がオーナーを務める『カレーの店・八月』の開店準備の真っ最中である4月上旬に、東京下北沢と、TURN編集長・岡村詩野が在住する京都、そして筆者(ドリーミー刑事)が暮らす愛知県の3箇所をビデオ通話で繋いで行った。インタビュー前半は20年以上のサニーデイ偏愛者である筆者が新作『いいね!』に対する思いを中心に、後半は曽我部恵一の表現者としての源泉と現在を掘り下げる構成となっている。会話の深度が徐々に深まり、核心に迫っていく様を感じてもらえれば幸いである。

(インタビュー・文/ドリーミー刑事 協力:岡村詩野)

Interview with Keiichi Sokabe

――2019年末に期間限定で公開された映画『GOODBYE KISS』、あるいは2020年の1月にリリースされた「雨が降りそう」の深い悲しみに満ちた世界観からわずか3カ月で、ここまで生命力に満ち溢れたアルバムが届くとは思いませんでした。最初からこういう内容を意図されていたものですか?

曽我部恵一(以下、S):いや、一番最初に「センチメンタル」という曲ができて、その中に「春はとっくに終わったのにね」というフレーズがあって、そこでアルバムができそうという気がしたんですよね。

――それはどれくらいの時期ですか?

S:うーん。2019年の1月くらいかな。そこからずっと作り続けて。今までで一番長かったかな。なかなかできなくて。5月とか6月くらいに「雨が降りそう」という曲ができて。でもその頃には「センチメンタル」という曲はもうとっくになくなっていて、「雨が降りそう」が核になるアルバムができると思ったんだけど、またそこからずっと作ってて、「心に雲を持つ少年」とか「OH!ブルーベリー」「僕らが光っていられない夜に」という曲ができてきてきたのが今年の2月、3月で。それで、あ、これだ!と思って。

――最近の一連の作品、例えば『Popcorn Ballads』『the CITY』『the SEA』は不安定さを増す現代社会というものを一足先に暗示したような作品でした。一方、『いいね!』は明るいエネルギーに満ちていて、コロナにおびえる時代に対するカウンターのような明るさがあるように聴こえます。

S:いやどうだろうな。正直わかんないな。今回はまったくそういうことを意識しないで音楽を作っているので。でも、結局どっかでリンクしちゃうんですよね、世の中の大きな流れと。アルバムの中に、「時間が止まって音楽が始まる」という曲があるんですけど、それは「いつかまたここに戻れるように覚えておこうね」という歌詞が今のことを暗示しているような内容なんですけど、それもまったく意識しないでつくっている。「これはどういう考えがあってつくってる」ということがあると作曲術としては弱いと思っていて。そういうものが一切なく、すっと出てきたものが今回のアルバムだと思ってますね。

――今回のアルバムは1996年の名作『東京』を彷彿とさせるほどに、街を生きる若者の姿が映画のようなイメージとなってありありと浮かんできました。『東京』に比べるともっと景色にスピード感がある、ドライブをしているような感覚もありますが

S:うんそうそう。一つはっきり言えるのは、これはただのドライブ・ミュージックを目指したってこと。ただのドライブ・ミュージック。思いっきり180キロとか出したくなるようなね。真っ青な青空と最高の天気。海かもしれないし山かもしれないけど、最高に美しい風景。そこを一人かもしれないし友達とかもしれないし、恋人とかもしれないけど、思いっきり飛ばす。そういうドライブミュージック。で、その時に乗ってる車は、新品のピカピカの一番カッコいい車。それは高級とか高級じゃないとかじゃなくて、自分がのめりこめる最高の瞬間というイメージ。今回はもうそれだけですね。今回っていうか、ロックンロールってものはそれだけ。たぶんこのアルバムは30年後だろうが40年後だろうが、完全なロックンロールのクラシックになってますよ。確実に40年後の若者も聴いている。それはなんでかっていうと、かっこいいから。今回はそれだけですね。新品でかっこいい、スピード感にあふれていて、情熱が詰まった、ただのドライブミュージック。昔だったらドライブ行くときにCDを何枚か選んでたと思うんですけど、その時に必ずかけるCD。今だとCDじゃなくてサブスクになってて選ぶのは大変になってるけど、その時に絶対選ぶ音楽にしようと思った。

――今回はほとんどの曲で新メンバーの大工原幹雄さんがドラムを叩かれています。ビートの強さやテンポ感が、今までのサニーデイとは違う新しさがある感じがします。正式にメンバーとして迎えた経緯は?

S:最初にセッションに来てもらって「春の風」という曲を録ったんですけど、それがすごくよくて。あ、この人のドラムすごくいいなと思って、その後もライブを一緒にやったり何曲か録っていく中で、この人ただのセッションマンじゃなくてメンバーっぽい人だなと思って。

――セッションマンとメンバーの違いってどこなのでしょうか?

S:フィーリングですね。この人メンバーだなという感覚。この人とメンバーとして一緒にやっていきたいなと思う感じ。もともとドラムを入れたいという気持ちはあったんです。残った二人でやっていくパターンもあると思うけど、僕はやっぱりライブをたくさんやりたいから。でもだからと言って急いでドラマーを探さなきゃという気持ちもなくって、縁とか出会いとかタイミングなんで。その中で見つかったらいいな、という気持ちがあって、その中で、この人かもな、という感じで声をかけた。

――今回の作品には大工原さんが入った効果があるのかもしれませんが、ソカバン(曽我部恵一BAND)に近い勢いや軽やかさも感じました。曽我部作品の入口がソカバンだった世代のファンが一番聴きたかった音かもしれないという気もします。

S:若い人に聴いてもらおうとか、若々しい音楽をやろうとか、そういうのはあんまりないんですよ。でも、自分がどれくらい若々しいか、どれくらい若者かということを、とにかく試してみたかったし、課してみたかったんですよね。自分がどれくらい若者であるか、自分がどれくらい若い……若いというと変だけど、どれくらい青くて純情で純朴で稚拙なのか。それを自分に問うてみたアルバム。

――その若さや純粋さへのこだわりは今回の作品ならではのものですか?

S:いや、本当はいつもそうじゃないとダメなんですけど、いつもそういうわけではない。そうありたいなということは頭ではあるんですけどね。でも今回それを形にできたと自分では思ってます。

――若さや純粋さということで言うと、「春の風」の「行きずりのだらしないKISSでぼくを目覚めさせて きみの匂いをかがせて」という歌詞が印象的でした。長いキャリアを重ねながら、こんなにロマンチックなフレーズを歌えるアーティストは他にいないな、と。

S:ある深夜に、この曲のAメロができたんですよ「今夜でっかい車にぶつかって~」という部分。そこで、「あ、来たな」と思ってわーっと作った曲なんです。だからあのサビの部分もつるつるっと出てきているから、まったく僕の中で意味を持っていないんです。ただ言葉として出てきただけで。なんかこういうメロディーってこういう歌詞がついているよな、くらいの感じ。今回のアルバムはわりとそういうのが多いかな。何かとっかかりがあって、そのとっかかりと曲が一緒に旅をして完成していくというか。「コンビニのコーヒー」って曲もそう。コンビニのコーヒーにはいつもお世話になっているし、いろいろなものを含んでいる存在だと思うんですよ。ちょっとセンチメンタルな感じとか、今の日本の経済的なことだったりとか。なんかいろんなものがコンビニのコーヒーという言葉というか存在に内包されているように思って。それでコンビニのコーヒーって曲をつくろうと。それで「コンビニのコーヒーは…」というところからわーっと出てきた曲ですね。

――「コンビニのコーヒー」の中に出てくる「花咲き誇れ今夜」という歌詞が「桜 super love」の「桜 花びら舞い散れ」に重なるなと思ったんですけど、過去に対するアンサー的なものではないですか?

S:コンビニのコーヒーという言葉から始まった歌詞が「花咲き誇れ今夜」というところまでいけたのがいいなと僕は思ってます。コンビニのコーヒーから出発してどこまでいけるのかというのがやっぱり曲の飛躍力というか力だと思うから。あんまり考えてないんですよ、作詞とか作曲する時は。無意識のうちに飛んで行ってるんでしょうね。

――長年のファンとしては、サニーデイの過去の作品だったりバンドとしての道のりや刻まれてきたものをところどころに感じるところもあります。例えば「OH!ブルーベリー」の自分の姿を俯瞰するような視線なんかは「コバルト」を思い出したり。

S:なるほど。そういうのもあると思います。今回は自分クリシェみたいなものも出てきてると思うんですけど、それでいいと思ってます。画家なんかも同じモチーフが何度も出てくると思うんですけど、もうそれでいいのかなって。自分なりのクリシェみたいなものに対するてらいはないし、また同じフレーズ出てきたなと思ってもそれは構わない感じですね。

――でも明らかに過去の2作(『Popcorn Ballads』『the CITY』)はそうしたクリシェから遠ざかったものでしたよね?

S:そうですね。あれはまた違うつくり方ですよね。でもああいうつくり方に今はあまり興味がないかな……。その時はすごく面白みを感じていたんですけど。

――ああいう先鋭的な作品に対する興味がなくなった?

S:前の2作、特に『the CITY』は音楽そのものというよりも、「こういう音楽が存在してしまっている世界」の写し鏡をつくりたかったと思うんですよね。あの作品をもって自分が何をしたいのかという主義主張が先にあったというか。今作はそういうこととはまったく違っていて。もっとアルバム自体がもう宇宙なんだという感じ。どんな国、どんな場所、どんな時代だろうが、ただこの作品が存在するだけ。そういうピュアな音楽をやりたいなと思ったんです。

――でも今日も通勤中に『the CITY』を聴いていたんですけど、コロナの影響で人もまばらな街の中で聴くと、かなり迫ってくるものがあったんですよね。リリース当時とはまた違う響き方で。

S:ただ、『the CITY』とか『Popcorn Ballads』は思いっきりやったし自信もあったんですけど、やっぱりどこかリスナーに響かなかったなってところもあって。それは挫折として大きいかな……。

――それは意外ですね……。特に『Popcorn Ballads』はリリース形態も含めて、サニーデイ・サービスが音楽シーンの最前線、最先端をぶっちぎっているバンドであることを強く印象づけた作品だと思っているのですが。

S:それは実際にそういうことをやってますからね。すごく先鋭的だし、あり方としてもおもしろかった。でも、歌として何が残ったかというとちょっと疑問で。みんなの心に残る歌として届かなかったということが大きい。で、僕は歌というものをやりたいのか、(前2作のように)自分の社会学的な立ち位置を主張したいのか、と考えた時に、とにかく歌がやりたいというところに落ち着いたんですよね。

――ということは、この2、3年の間に明らかに「歌」というものにより軸足が移ってきたということですか?

S:そうなんでしょうね。当時は歌なんてものよりもあり様が大事というか、サニーデイがこういう姿であるということをよく見ろ、という攻撃的な意識が大きかったかな。社会、世間、リスナーに対して。「自分たちはこんなになっちゃってるぞ。こんなところにいるんだぞ」みたいなという思いが強かった。

――重視する尺度が「歌」になったと?

S:歌というよりは、考え方がシンプルになったということかな。シンプルにいい曲が入ってるアルバムがいいみたいな、ちょっとバカっぽい感覚っていうか。それが一番難しいんですけど。子供の頃はそういう尺度でレコード聴いていたな、という感覚に戻っていったのかな。

――過去2作とは大きくスタイルが違うにしても、今回のアルバムもサニーデイ・サービスがまた自己最高記録を更新してきたぞという感覚があります。「過去の自分を超えよう」という意識はあるものですか?

S:今回の作品に限って言えば、いかにそういうものから離れて自由に作品を作れるか、ということだったと思うんですよね。今までの僕は過去の作品への反省とか音楽シーンへの反動、批評で音楽を作ってきたところがあると思うんですよ。今回に関してはいかにそういうところから遠いところで音楽が鳴らせるかな、ということをすごく思ってましたね。1月に「雨がふりそう」っていう曲を出したけど、あれもやっぱり自分に近すぎて、今の自分の抱えている気持ち、気分に近すぎてちょっといやだったんです。大事な人を失って悲しみにくれている自分の気分に振り回されている曲だと思って、アルバムに入れなかった。僕が音楽を始めた時に、そんな自分の気分なんて関係なかったんですよ。ギターの音色とか音量とかスピードとかに魅了されたんですよね。だから過去の自分を超えるとか今の自分を見つめるとか一切関係なく、もっとそういうところから離れたもっと個としての自分というか……そういうところを目指した。だから過去の自分を超えようみたいな気持ちはまったくない。自分が最初に音楽をやろうとしたら、どういうものになるか?という問いかけだけ。「今君は生まれて初めて音楽というものを演奏して、レコードにして人前に提示しようとしてるんだよ」ということ。それだけだったんですね。だから今までの更新というよりは、完全に最高地点なんです。というのも、最初の作品というのは他に比べるものもないので。今回は「今君は初めて音楽をやるんだ」というところにちゃんと立てたと思えるな。

――つまり「今回はこういう路線でいこう」みたいなことでは全然ないんですね。

S:そう。なんというか、純なものがつくりたいんですよ。なんだろうな……。自分の思想とか気分とかに振り回されない純なもの。それを聴いてみたいし、つくりたいなぁ。なんかね、そこに真実があると思うんですよね。真実の言葉や真実の響き。それをいかに音楽にするかということだけなんですよね。真実というと変なんですけど、純な響きというか。

――その「純なもの」というのが、曽我部さんにとってのロックンロールの象徴ですか?

S:そうですね。それがロック・ミュージックの良さの一つだと思う。稚拙でも構わないということ、稚拙で不完全なものでも良しとされるということが。不完全であるということが、良い作品の要素になるということがロックンロールのすごいところだなって思いますね。

――そこに今回立ち返ろうと思ったときっかけってありますか?

S:今年の初め、仕事で関西に行ったんですよね。その時に車の中でザ・スミスとかを聴いていたら、自分が若い頃にこういう音楽聴いて「すごいな」って思った感覚がフラッシュバックする瞬間があったんですよね。そして同時に、結局僕は今までまだこういうことができてないなって思ったんです。ザ・スミスのファースト・アルバムとかダムドとかがやっていたことが、俺はまだ何一つできていないって。僕は学生時代に学園祭でBOØWYのコピーをやったみたいな経験もないまま、批評精神だけの存在として世に出てしまって、ずっとカウンターとしての音楽をつくってきたから「ファースト・アルバム!」とか「初ライブ前日のリハーサルの緊張感」みたいなことが記録された音源がないんですよ。でも、自分が好きな音楽っていうのは全部そういうものなんだと思うと、自分でもそういうことがすごいやりたくなったんです。それでいろんな人のファースト・アルバムを聴いてみたり、そこから時間を飛ばして同じ人の最新作を聴いてみたりとかして……。だから今回は自分にとってのファースト・アルバムをつくるつもりでしたね。本当の意味でのファースト・アルバムを。だからもう二度とできないし、二度とできないものを作らなきゃいけないし、本当の意味でのファースト・アルバムを作らなきゃいけないというところを頑張った。だから自分の気分とか自分の今まで感じてきたことを音楽に落とし込む技術や方法論とかからどこまで自由になるかということ、そして、まだそれができない自分としてつくるということが重要だった。説明するとなんか複雑なんですけど……。

――つまりこれまで培ってきたスキルとか経験みたいなものから解放されていくということが今作の制作におけるモチベーションの根っこの中に働いていた。

S:そうかもしれないですね。音楽をつくるスキルだけじゃなくて、自分の見せ方とか。こういう意味合いでこういう作品をつくったんですよとか、時代のこういう部分が反映されてますよということじゃなく、単純にシンプルに作品がぼんってここにあるという状態になれるか、ということを思ってましたね。それはやっぱり方法論では無理なんですよ。そういう状況に自分を持っていかないといけない。だから制作に時間がかかったのかなって思います。でも1年間つくり続けてこれかよ? という感じの作品になって良かったと思います。

――去年の暮れのソロ・ベストをリリースした時の『MUSIC MAGAZINE』のインタビューでは「サニーデイとはある種の聖域」と言ってらっしゃいました。そういう曽我部さんの意識を聖域であるバンドに持ちこむ難しさはありましたか?

S:バンドとしてやることが一番簡単でしたね。バンドの中に入るとやっぱりちゃんとバンドになるので。ちゃんとバンドの中に入るというのが大事。今までは自分の作りこんだ世界観をバンドに持っていて、それを損なわないように作りこんでもらうという作業をしてたところがあるんだけど、今回はそうじゃなくてまっさらな自分をバンドに色付けてもらうことがちゃんとできたので。家で悩みながら打ち込みしていたことをバンドに持って行ったら全部すっと解決していった。

――サニーデイには一定の敷居の高さがある、ということでしたけど。

S:だからね、僕はこのアルバムはロックというよりも、ネオアコ的なアルバムだと思ってます。ロックって僕の中ではもっと連帯感があるんですよ。みんなでビートやリズムを共有してこぶしをみんなであげて盛り上がるとか……。そういうのももちろん好きなんですけど、ネオアコやポストパンクっていうのはもっと違うんですよ。すごく個の音楽なんです。その頂点にあるのが、ベン・ワットの『North Marine Drive』(1983年)。あれは一人の少年……いや青年でも中年でもおじさんでもなんでもいいんだけど、ある一人の音楽なんですよね。一人っきりの個が持つ宇宙、個の中で広がる風景。それが僕にとってのネオアコなんですけど、今回はそれを目指したし、できたかな。『North Marine Drive』はベン・ワットが道端に落とした、誰にも伝わってほしくない日記みたいなものだと思うんです。でもそれを誰かが見つけて、ここに俺に似てるやつがいたんだなっていうことを感じる。その関係性が僕にとってのネオアコだったり、ザ・スミスや(初期)ジーザス・アンド・メリーチェインみたいなポスト・パンクだったりする。つまり語弊のある言い方だけど、「お前らにわかってたまるか」っていうことなんですよ。「わかってたまるか」って書いてある日記を、若者が見つけちゃう。決して「はいここに日記がありますよ」なんて自分から言うものではないし、僕の考えはこうだとか社会をうまく反映させたぞとか世界に対するアンチテーゼだぞ、みたいなことももう必要ない。僕がささっと書いたデッサンをどこかに間違って落としちゃうってことが大事。そしてそれを誰かが見つける。絶対に見つける。

――誰かが見つけてくれるだろうというスタンスは、受け身ということですよね。

S:うん。むしろ、だれかが見つけてくれるというよりは、見つけないでほしいと思ってる。

――なるほど。ユナイト、連帯を求める感覚とは対極のものなんですね。

S:うん。真逆。それが僕にとってのネオアコであり、ロックである。そしてファースト・アルバムである。

――どこかでユナイトしたい、見つけてほしいという気持ちはないですか?

S:僕はここにいる、ということを誰も知らない、誰も気づくすべを持っていないということが、『North Marine Drive』や(サン=テグジュペリの)『星の王子さま』の美しさの原点にあると思うんですよ。僕がここにいるということが、誰にも絶対に届かないということ。それこそが美しいと思いますね。だからこそ僕らは足を棒にしてでも、何かを探すための旅に出る。絶対に何も見つからない旅に。ひょっとしたら僕はここにいるよと言っている誰かに出合う一縷の望みを捨てられないでいるから、自分たちは旅にどうしても出てしまうんだと思うよ。みんながユナイトする、僕はここにいるぞとアピールする現代のシステムの中では、僕の言っていることはなかなか伝わらないと思うけど。

――それこそベン・ワットが出てきた時代には自分でつくった音源にポストカードを入れて手渡しするように売られていた。今は全てがガラス張りになって、作っている工程までもSNSで発信する時代になった。見つけてほしいとか見てほしくないという以前に、すべてがオープンになっている。

S:見つけてほしい、とすら思わないよね。見つかっていることが前提のコミュニケーションだから。でも、だからといって心の内の全てが通じ合っているかと言えば、絶対そんなことない。それは100年前と一切変わらない。ツールが増えただけで何にも変わっていないと僕は思いますけどね。だから「僕はここにいるよ」という孤独な心の表出というのは、人がいる分だけ絶対に存在している。僕も「ここにいるよ」って書き留めるし、他の誰かも書き留めている。そしてその孤独な夜に書き留めたものに出会うために、とてつもない労力を要する旅をする。それはSNSではアップロードできるものではないから。だから僕が一番大事だと思うのは「僕はここにいるんだよ」というつぶやきというか、みんなが毎晩こぼしてしまう詩ですよ。それがどこか道端に落ちてないかなと探して歩く。その一つがベン・ワットの『North Marine Drive』だったり、《Postcard Records》(周辺作品の)詩なんです。今回自分が作ったものもそういうものであってほしいと思います。

――それがいわゆる表現ということ。

S:それしか表現じゃないと思うな。それだけが本当の、本物のアートだと思いますね。

――サニーデイ・サービスのこれまでの作品も、誰かのつぶやきとして、誰かが道端で見つけていますよね。つまりベン・ワットの『North Marine Drive』と同じことをすでにやってきた。

S:もちろんそういう側面はあると思う。その境目はぼんやりとしていると思うので。だから今回は、もっとそういうことをハードコアにやりたかったってことじゃないかな。でもこれは好き嫌いの問題になってくると思うんだけど、僕が好きな魂のあり様がどういうものか、という問題になってきますよ、結局は。

――なるほど。一方、いわゆるユースカルチャー、若い人の目線と、自分が確実に年齢とキャリアを重ねているという事実についてはどう作用していますか。

S:今、自分は48歳という年齢でやれることをやっている。18歳、19歳に戻ろうという行為ではまったくないので。自分が今まで見てきたもの、自分の老い。そうしたもののバランスの中で自分の表現をやってるとは思いますけどね。何も知らない若い頃に戻れればいいな、ということを考えているわけではないんです。むしろ嫌だしね。明日25歳に戻ってくださいなんて言われたら。25歳の時は無礼だったしね(笑)。

――でも今の感覚で肉体だけ25歳に戻れたらいいな、とかは考えません?

S:どうだろうね。でも老いている、ということは大事なんじゃないかな。だからこそこういうことができるのだと思う。果たして、僕が22歳だったとして、例えば若い女の子の眩しさを眩しいと感じることができたかなって思うんですよ。ある誰かのなんか素晴らしい純情さを見て、こんなに素晴らしい純情があるんだって思えるだろうか、とね。今は昔よりもっともっと純情だし、若い20代の頃よりももっとけがれなく世の中のことを見てますよ、僕は。だから22歳にもどったら、また瞳がくもるんじゃないかな。

――年齢と共に純な部分が増えている。

S:増えてるし、若さというものへの憧れだったり畏怖の念を持てるようになってると思う。だからこそ、春が過ぎた後に芽吹いてくる若葉のような歌、そういう歌を歌えるようになってきたかな。

――それは素晴らしいですね。

S:昔読んだニール・ヤングのインタビューをよく覚えてるんですけど、歌というのは、朝起きて窓を開けて机に座ってまっさらなノートに書くようなものだ、というわけなんですよ。そのまっさらな自分というものを書けるか、ということだって。自分もそういう風にできるかなって思いますよね。朝起きて、まっさらな自分、生まれたての自分に出会うことが、曲を書く上で一番大事なんじゃないかと思う。そしていい歌っていうのは、今まで自分が培ってきたものを全部出せた、自分が積み重ねてきたすべてを最大限出せたとかそういうことじゃなくて、すっぴんの自分。今日生まれたままの自分をすっと歌にできたかどうかにあると思うんですよね。何も比べるものがない、今の自分。新しい自分。それは今日死んでしまう自分ということですよね。それを書けたかどうかということだと思います。そういうことが今回できたかなって思っているんです。でもそれは批評としては成立しないというか、この作品を批評するということは難しいように思う。

――うーん……。

S:2020年の現代、コロナのワチャワチャにおける作品の意味合いを評価することはなかなかできないんじゃないかな、と思ってます。たとえば僕が好きな《Sarah Records》(80年代後半に設立された英ブリストルのインディー・レーベル)って、今はもうほとんど機能してなくてリリースもないけど……。

――ただ、当時の《Sarah Records》のレコードは今はむしろ価値があがっています。

S:そうだよね。でも当時はああいうものを時代性で語れなかったんですよ。時代の中に意味を持たせることができなかったんです。あそこをすっ飛ばしてマッドチェスターの《セカンド・サマー・オブ・ラブ》になってしまったというのは、批評の敗北だと思ってる。そして今の若い人たちが《Sarah Records》のレコードを探していて値段が上がってるってことは、あのどうしようもないほどのキラメキをみんなが探してるってことだと思う。それはさっき僕が言った道端に落ちているものを、みんな本当に必死に探しているということなんですよ。だから今回のアルバムも僕は《セカンド・サマー・オブ・ラブ》でもなく、パンクでもなく、《Sarah Records》や《Postcard Records》のようなものに近いものである気がする。そしてこれは批評ということではどうにも扱えないものだろうし、ひょっとしたらそうあってほしいと思っているかもしれない。

――《Sarah Records》や《Postcard Records》は批評的なものを嫌う、はじき出してしまう音楽ですよね。

S:うんうん。ニューヨークのポストパンクみたいなものは、ほとんど批評としては残らずに消えてしまうんだけど、物語の中に描かれて残っているんだよね。批評ということではなく、道端で拾ったその人の物語として。それが僕は大事だと思うんだよね。

<了>

購入はこちら

Amazon / Tower Records / HMV / iTunes

Text By Dreamy Deka

サニーデイ・サービス

いいね!

LABEL: ROSE RECORDS

RELEASE DATE: 2020.05.22