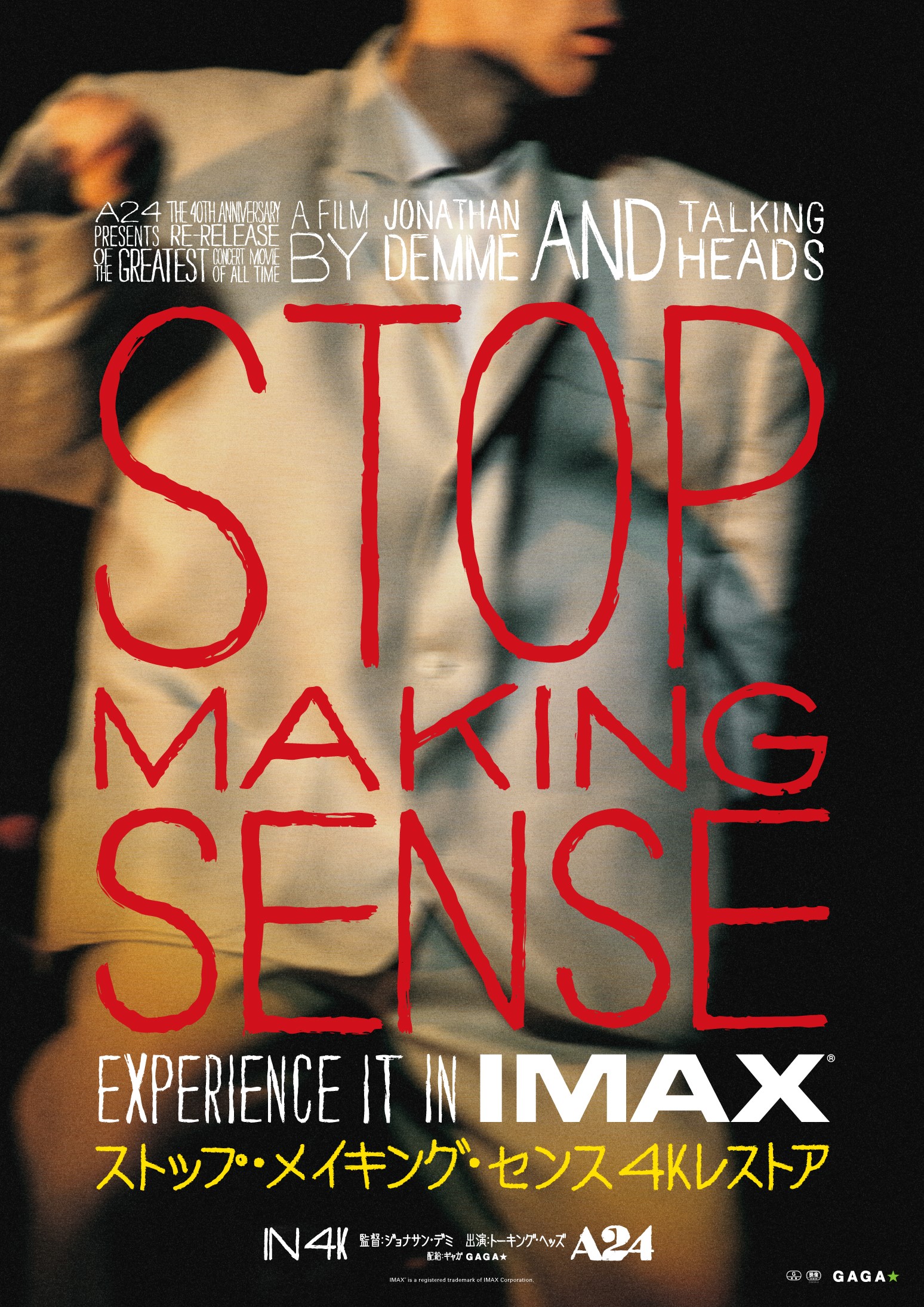

映画『ストップ・メイキング・センス』

4Kレストア

クロス・レヴュー

踊りたければ理性を解放すべし

「Free Your Mind and Your Ass Will Follow」。ファンカデリックの曲名で、アルバムのタイトルにもなった。日本語にすると「理性を手放せ。さすればケツもついてこよう」といったところだろうか。ファンクという音楽に取り組む際の心構えとしてこれ以上ない表現だ。ファンカデリックは私たちに「踊りたければ理性を解放すべし」と説いているのだ。

『ストップ・メイキング・センス』というタイトルは、“Free Your Mind and Your Ass Will Follow”というスローガンをデイヴィッド・バーン流に言い換えたものではないかと睨んでいる。“Make Sense”という言い回しは、「意味をなす」「道理にかなう」「筋が通る」といった意味が持っている。つまりこのタイトルは、「スジ通すな!」と呼びかけている。しかし何のために。踊るために。

この度、コンサート映画の古典である『ストップ・メイキング・センス』の4KレストアをIMAXで観賞した。ライヴを擬似体験するつもりで臨んだにもかかわらず、気がつけば物語の筋を追うかのようにスクリーンを凝視していた。その理由は4Kレストアによって演者の表情が鮮明になったからに違いない。

はたして『ストップ・メイキング・センス』はどういう物語だったか。それは、バーンを主人公に据えた「私は如何にして理解するのを止めて音楽を愛すようになったか」というお話である。

アートスクール出身のニューヨークのバンドがトーキング・ヘッズと名乗り、頭でっかちというパブリック・イメージを玩具にしつつ、ソウル、ファンク、アフロビート、ディスコといったダンス・ミュージックに傾倒して人々を踊らせることに腐心する。頭と体という昔ながらの二項対立を止揚しようとバンドが右往左往する姿こそが、映画の魅力の源泉にほかならない。

メンバーが一人ひとり増えていく。バンドの演奏中に黒衣に扮したスタッフがステージを組み上げていく。人物にフォーカスするためにドラム・セットやマイク・スタンドを黒く塗り潰し、アンプは黒い布で覆ったライザーの中に隠す。衣装はポップな色を避け、中間的なグレーに統一する。照明の色は白のみ。こうしたフレッシュでクールな演出は言うまでもなくバーンの頭から出てきたものだ。

舞台袖の床を照らすバックステージから漏れた光、パブロ・フェロによる手書き文字のタイトル、アコギのヘッドの影、白いデッキシューズ、ブームボックス、グレーのスラックス、アコギ、グレーのジャケット、鶏のように首を前後させる瞳孔の開いたデイヴィッド・バーン。冒頭のシークエンスがあまりにクールなものだから、この映画はバーンのヴィジョンを具現化したものだと強く印象づけられる。しかし、ステージにメンバーが増えるにつれて、ことはそれほど単純でないと明らかになっていく。

最初の違和感はクリス・フランツの出で立ちである。なぜ彼はターコイズのポロシャツを着ているのか。まるで闖入者のようだ。私はトム・トム・クラブのファンだからティナとクリスのインタヴューをよくチェックしている。彼らはバーンに対して複雑な思いを抱いているようだ。バーン本人も述懐しているが、当時の彼は横柄な仕切り屋だったらしい。

そうした背景を知りながら観ると、トーキング・ヘッズのメンバーは各々サポート・ミュージシャンたちとは楽しそうに絡むのに、メンバー同士では目も合わせないのがどうしてもが気にかかり、心中穏やかではいられない。

とはいえ、ステージ上で繰り広げられているのは、見事に息の合ったアンサンブルである。溌剌としたミュージシャンたちは、まるで天使のようだ。演者はカメラを見るなと釘を刺されていたらしいが、パーカッションのスティーヴ・スケールズは、「Burning Down The House」で例のタム回しを披露したのち、カメラに向かって舌を出す。自由な振る舞いと音楽への献身が同居する理想郷のようなステージにおいて、コンセプトを体現しようと奮闘するバーンだけがひとり浮いている気がしてならない。

ステージ上にいる人物のうち、「ストップ・メイキング・センス」の精神を実践できていないのはバーン本人である。エキセントリックなダンスを披露したり、ステージ上を駆け回ったり、ランプと踊ったりして、何か違和感のようなものを振るい落とそうとしているように見える。それを尻目に他のメンバーは生き生きとパフォーマンスをしている。映画の中で、もっとも「ストップ・メイキング・センス」的といえる瞬間は、バーンが袖に引っ込み、トム・トム・クラブが「Genius Of Love」を演奏している場面だ。おおらかなヴァイブスが横溢するハッピーなひとときである。

その直後にバーンが例のビッグ・スーツにお色直しをして再度登場する。大きな衣装を身にまとい、相対的に頭を小さくするという発想そのものが頭でっかちの証左だ。屈折したユーモアが笑いを誘う。ここで歌われるのは、“Stop Making Sense”という一節が登場する「Girl Friend Is Better」だ。このマントラを繰り返し唱えて何かが吹っ切れたのか、バーンの顔にはリラックスした表情が浮かぶ。

そして、映画のハイライトはアル・グリーンのカヴァーの「Take Me To The River」である。汗だくになり、穏やかな笑顔を浮かべて熱唱するバーンには作為的なところが一切ない。かくして彼は「ストップ・メイキング・センス」の境地に至ったのである。

バーンの用意したヴィジョンは、ショーを続けるうちにステージ上で融解し、次第に意味をなさなくなり、最後に残ったのは音楽と音楽を媒介にした人間同士のつながりだけである。バーンのコンセプトから逸脱するその他のメンバーたちの天使のような振る舞いこそが、この映画を傑作にする条件だったのだと認識を新たにした。ところで、傑作『アメリカン・ユートピア』に対して抱いた一抹の寂しさは、勝手な振る舞いをする人間の不在に由来したのかもしれない。(鳥居真道)

© 1984 TALKING HEADS FILMS Photo by Jordan Cronenweth

ずんぐり太ってしまった白人優位社会を止めろ

あまりのカッコ良さに、ただ、ただ、シビれる。いや、もうこれは映画なんかじゃない。フィルムの体をしただけのライヴだ。今回のこの4Kレストア版の公開に先立ち、巨大なスクリーンのIMAXでの試写に足を運んだのだが、これまで何10回と観てきた映画なのに、初めて観たコンサートに打ちのめされたかのような……それも一番前の席で飛び散る汗もろともに全身にそのパフォーマンス浴びたような迫力に圧倒された。あらためて、とんでもなくフィジカルな作品だということに一切の躊躇はないし、頬のこけた横顔、骨ばった上半身がシャープでセクシーなデイヴィッド・バーンの肢体を目で追いかけるだけで身も心も熱くなる。そして、それを打ち砕くかのような、終盤の最大のハイライトであるビッグ(ジャンボ)・スーツを着用した滑稽な姿……その変化が伝えていたものとは何だったのか? と、最初の公開から40年経った今、トランプが再選されそうな勢いのニュースを目の当たりにするたび、突きつけられて暗澹たる気分になるのも事実なのだ。

しかしながら、そうした直情的な感想を社会的危機感に照らし合わせてみることの重要さと同時に、このバンドの歴史を俯瞰してみるに、冷静に書き残しておかなければいけないことにも気付かされる。それは、この作品の時の彼らトーキング・ヘッズがどういう状態だったのか? を理解することである。この『ストップ・メイキング・センス』は確かに時代を超えた素晴らしい音楽映画だが、これだけが切り取られてしまうことに対する危惧もどこかで抱いてしまうのだ。

最初に整理しておこう。『ストップ・メイキング・センス』は、1983年6月1日にリリースされたアルバム『Speaking In Tongues』に際したツアーの模様を当時まだほとんど一般的に知られていなかったジョナサン・デミ監督がメガホンをとって完成させたドキュメンタリーである。『Speaking In Tongues』はバンドにとって5枚目だが、その前の2、3、4作……すなわち『More Songs』(1978年)、『Fear Of Music』(1979年)、『Remain In Light』(1980年)と3年連続、3作続けてブライアン・イーノと組み大きく飛躍を遂げた後の作品ということをまず念頭に置かねばならないだろう。『Speaking In Tongues』はイーノとのタッグを解消したアルバムであり、バンドにとって初のセルフ・プロデュース作なのである(ファースト『Talking Heads: 77』はトニー・ボンジョヴィが手がけている)。

イーノと組んだ3作品の意味と成果については稿を改めるが、結果として『Speaking In Tongues』は彼らのそれまでのアルバムの中で最も大きな成功を収めた(ビルボード最高15位、シングル「Burning Down The House」も9位を獲得)。それまで毎年アルバムを出していた彼らが、初めて3年というスパンを空けて制作し、それが高い評価を得たことは、その後のツアーと『ストップ・メイキング・センス』の制作に大きな追い風になったはずだ。尤も、この頃までに彼らは、もはや外にプロデュースを依頼せずとも良い作品を作れる状態になっていたし、実際に『Speaking…』制作にあたり彼らがトニー・ヴィスコンティにプロデュースを依頼をした際、「君たちなら自分たちでできる。あとは優秀なエンジニアがいれば大丈夫」と言われたという。そしてまさしく、グレイス・ジョーンズなどを手がけていたアレックス・サドキンにエンジニアを任せた上で彼らは自力で音作りから始め、完遂させたのである。

それが実現できたのには、イーノとの蜜月による経験以外にも大きな要因があった。イーノが手がけた最後の1枚『Remain In Light』発表後、メンバーは少しずつ“課外活動”を増やしている。先んじて動いたのはデイヴィッド・バーンで、トーキング・ヘッズでの作業をさらにサンプリング・ベースに進めたアルバム『My Life In The Bush Of Ghosts』をイーノとの共同名義で1981年2月に発表。同年12月にはトワイラ・シャープのダンス・プロジェクトの音楽を手掛ける形で初のソロ名義となるアルバム『The Catherine Wheel』をリリースした。さらに、ティナ・ウェイマスとクリス・フランツも1981年にトム・トム・クラブを結成し「Wordy Rappinghood」や「Genius Of Love」ヒットさせ、ジェリー・ハリスンもアルバム『The Red And The Black』を81年に発表。これらのソロ・ワークスに、バーニー・ウォレル、スティーヴ・スケールズ、エイドリアン・ブリューといった、この時代のトーキング・ヘッズ・ファミリーと呼べる敏腕たちの多くが参加していることを鑑みても、『Remain In Light』と『Speaking In Tongues』の間の3年間は、全くブランクなどではなく、むしろ成熟するにあたってかなり大きな意味を持っていたことがわかるはずだ。事実、『Speaking In Tongues』のレコーディング初期に使用したのは、ディスコ・ミュージックのスタジオとして知られていたニューヨークの《Blank Tape》だが、ジェリー・ハリスンが先に『The Red And The Black』で好んでここを使っている。

こうした流れを受けて作られたのが『Speaking In Tongues』であり、それに伴うツアー、そして『ストップ・メイキング・センス』だった。当然のように、アルバムに参加しているバーニー・ウォレル、スティーヴ・スケールズ、アレックス・ウィアーがツアー・サポート・メンバーとなり、そこにコーラスでリン・メイブリーとエドナ・ホルトが加わった。そして、バーンのソロ名義作『The Catherine Wheel』から「What A Day That Was」を、トム・トム・クラブの「Genius Of Love」をツアーのセット・リストに加えている。結果、『ストップ・メイキング・センス』の1曲目「Psycho Killer」で、脚立などが置かれ黒衣のスタッフたちが設営している中、バーンが一人でラジカセを持って登場し、チープなビートに合わせてギターを弾き始める場面は、まさに『Speaking…』の制作プロセスをそのまま可視化させているようにも思えるし、一人、また一人とメンバーがステージに加わり、「Burning Down The House」でついに大きな塊になる中盤のハイライトは、もはや今のトーキング・ヘッズはバーンら4人だけが主役というわけではなく、むしろアフリカン・アメリカンのサポート・メンバーたち……わけてもバーニー・ウォレルがグルーヴを牽引していることを伝える瞬間のようにも見えるだろう。もちろん、嫌味でもネガティヴな意味でもなく、バーンたちは白人である自分たちの存在をいかにしてフラットにさせるのか? に注力していたのでは? と思えるほどに。

© 1984 TALKING HEADS FILMS Photo by Jordan Cronenweth

そう、一般的にトーキング・ヘッズはアフリカや中南米の音楽、リズムを積極的に“取り込んだ”バンドとして知られるが、実際は自分たちが“取り込まれていく”ことのカタルシスを伝えていたのではないか。カタルシスと言うとまだ嫌らしく感じられるようであれば、明白、自然などと置き換えた方がいいだろうか。AがBを取り込む、BがAに取り込まれる、という表現に対する違和感と居心地の悪さ。それをハッキリさせるには、Aの立場、Bの立場を意図的にデフォルメするしかない。冒頭の「Psycho Killer」で途中、カセットの打ち込みビートに体を預け切れずよろけてしまうバーン。「This Must Be The Place」でフロア・ランプを倒しかけては受け止めたりしてバランスを欠いてしまうバーン。そして、もちろん「Girlfriend Is Better」であの不自然なまでに大きなジャンボ・スーツに着替えて再登場するバーン。それをコミカル、ユーモラスと一言で片付けてしまうのは簡単だが、滑稽な姿を自ら演じることで、“Bを取り込んでいるA”=白人の無様さ、不恰好さを敢えて表出させているのではないだろうか、と。それに対して、ステージが進行するにつれ、ウォレルやスケールズらサポート・メンバーの圧倒的にファットでタイトな演奏は際立つ。“Stop Making Sense”、“正気でいようとするのはやめろ”という「Girlfriend Is Better」の歌詞に出てくるフレーズは、頭と体を解放させようというメッセージのように聞こえるが、(悪)知恵でずんぐり太ってしまった白人の欺瞞社会を止めようという厳しい批判ではないのだろうか。もちろん、彼らの自己批判も含めた上での提議である。

そうした(主にデイヴィッド・バーンによる)主張は、今回、4Kレストア版が公開される前、2018年にリリースされたバーンの同名アルバムを柱に、ブロードウェイで上演、スパイク・リーによって映画化もされた『アメリカン・ユートピア』によって、いったん否定されたような格好になったと思う。フラットにされるべきはAとBの関係だけではない。CもいればDもいるし、民族、人種は無数にある。そして、それらを力づくで是正させるのではなく、どのように自然に融和させていくべきなのか、そのために老齢化した白人である自分は何ができるのか? を、おそらく今のバーンは念頭に入れているはずだ。筆者は『アメリカン・ユートピア』評で、より良い社会にするためにバーンがいくらか楽観的でポジティヴな表現をどこかで選んでいることの意味の大きさについて書いた。自分たちがカッコよく振る舞うのではなく、あるいは逆に滑稽に演じるのでもなく、若者も老いた者も……あるいは人間のみならずあらゆる生命体が皆同じテーブルを囲んでいくべきというスタンス……それはしらけた理想主義かもしれないが、『ストップ・メイキング・センス』に唯一欠けていた軽やかさではないかと思う。そしてそれをアップデイトできたのは30数年後の他ならぬバーン自身だったということは記憶しておきたい。『アメリカン・ユートピア』を経たからこそ新たな息が吹き込まれた『ストップ・メイキング・センス』である、と。

ところで、『Speaking In Tongues』以降のトーキング・ヘッズについて。その後『Little Creatures』(1985年)、『True Stories』(1986年)とポップでカントリー・タッチの曲を多く含むカジュアルなアルバムが続いたが、結局『ストップ・メイキング・センス』のこの時がバンドとしては最後のツアーになった。猿のジャケットでお馴染みの『Naked』(1988年)はいわゆる“ワールド・ミュージック”全盛だったパリで録音され、バーンはAとBのみならずCもDも……とより手を伸ばしていったが、一つのテーブルを皆で囲む図はなかなかうまく形にすることができなかった。個人的には『Speaking…』より後のこれらのアルバムはどれも好きだし、バーンが並行してスタートさせたレーベル《Luaka Bop》の役割も今こそ見直されるべきだと思うが、『Speaking…』と『ストップ・メイキング・センス』の時の、頭でっかちスレスレのA=Bのフィジカルな働きかけはこの時代だけの尊い輝きだったという気がする。

トーキング・ヘッズのメンバーは今回の4Kレストア版のプロモーションで本当に久しぶりに4人揃っていくつかのメディアに登場している。『The Late Show with Stephen Colbert』で活動開始当初のことを尋ねられたバーンは「アートロックと呼ばれていたことは知っていたけど、それが褒め言葉ではないことになんとなく気づいていた」と話している。“Stop Making Sense”、正気でいようとするのはやめろ、鼻持ちならない白人優位社会を止めろ、というテーゼはもうその時に浮かんでいたのかもしれない。(岡村詩野)

デイヴィッド・バーンが長らくクリーニング店に預けていたビッグ・スーツをとりにいくという設定の公式トレイラー

© 1984 TALKING HEADS FILMS

© 1984 TALKING HEADS FILMS

© 1984 TALKING HEADS FILMS

Text By Masamichi ToriiShino Okamura

『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』

2024年2月2日(金)より TOHO シネマズ日比谷ほか全国ロードショー(IMAX上映あり)

監督:ジョナサン・デミ

出演:デイヴィッド・バーン、クリス・フランツ、ティナ・ウェイマス、ジェリー・ハリスン 他

配給:ギャガ

公式サイト

https://gaga.ne.jp/stopmakingsense/

関連記事

【FEATURE】

映画『アメリカン・ユートピア』

より良い社会のためのチアフルな肉体と知性

http://turntokyo.com/features/american-utopia/