【未来は懐かしい】

Vol.51

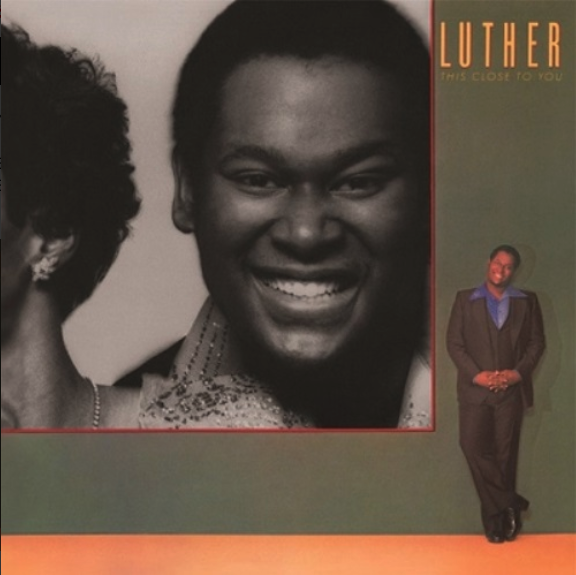

稀代のソウル・シンガー、ルーサー・ヴァンドロスによる幻の初期作

いきなり個人的な思い出話になってしまうのを許してほしい。子供の頃の私は、仕事の赴任先であるアメリカから年に数度帰国する叔父のお土産話を、いつも楽しみにしていた。叔父は、若い頃からR&Bやソウル等を熱心に聴いてきた人で、音楽に興味を持ち始めたらしい甥にオススメのCDをプレゼントしてくれたりと、少年時代の私にとって、文字通り「音楽の先生」というべき存在だった。あれは確か1990年代の半ば、いつものように正月に帰国していた叔父は、「最近、ソウルを聴き始めたんだ」と話す中学生の私に、数か月前に観たというあるアーティストのコンサートの話をしてくれた。

「ルーサー・ヴァンドロスっていう人は知っているかい? 日本でも名を知られているシンガーだけど、アメリカでの人気の大きさはそんなもんじゃないんだ。僕が去年観に行ったコンサートも、ものすごい盛り上がりだった。お客はほとんどが黒人で、彼が歌い出すだけで、ある人は涙ぐみ、ある人は歓声を上げ、ある人は祈るように彼を見つめて……。彼の歌声は本当に素晴らしい。とにかく大きくて、豊かなんだ。色々な歌手を観てきたけれど、あんなにスゴいシンガーは現代では他にいないんじゃいかな。今の若い日本のリスナーに受けるような小洒落たわかりやすさはないかもしれないけれど、彼こそが同胞に支持される『真のソウルシンガー』なんだ、と思ったよ」

私はその頃、スティーヴィー・ワンダーを筆頭に、カーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイなど、日本でいわゆる「ニューソウル」と括られるアーティストを好んでいた。彼らのサウンドは、元々ロック好きでもあった自分のような人間にもアピールする(叔父の言葉を借りれば)「小洒落た」ものだったわけだ(当然ながら、彼らの音楽にも表層的な次元を超えた「ソウル」が横溢しているわけだが、そのことをきちんと理解するのはまだ先の話だ)。

そんなわけで、当時の私はルーサー・ヴァンドロスの名前自体も知らなかったし、仮に彼の歌に触れていたとしても、強い関心は持てなかったと思う。事実、その後から私は、当時全盛を極めていた「フリーソウル」や、レアグルーヴ的な嗜好へと傾いていき、主にサウンドやグルーヴの面からソウルミュージックを聴くようになっていった。大学生の頃、どこかのソウル・バーでようやく耳にする機会を得たルーサーのファースト・ソロ・アルバム『Never Too Much』(1981年)も、歌声がどうこう以前に、当時の私にはどうもブラコン色が強く感じられて、その魅力に開眼するには至らなかったのだ。

しかし、20代半ば頃から、かつてのグルーヴ重視のリスニングから徐々に離れ、いつしか私は、フィラデルフィアやニュー・ジャージー周辺のグループものや、メインストリーム寄りのソロ・シンガーのレコードにハマっていき、よりヴォーカルオリエンテッドなものに惹かれるようになったのだ。ディスクガイドや評論本などを通じて自分なりに学んでいくうちに、ブラックコミュニティにおけるそうしたジャンルの文化的意義もおぼろげながらに理解できた気がした。思い返すと、ルーサー・ヴァンドロスのソロ作品を本格的に聴くようになったのも、そうした流れの一環だった気がする。長い紆余曲折を経てようやく、かつて叔父が熱心に語ってくれた彼の歌声の魅力に開眼していったのだった。

当時の自分にとって、最も貴重な参考書になったのが、日本のブラック・ミュージック・ファンの聖典ともいえる、鈴木啓志氏編著による書籍『U.S.ブラック・ディスク・ガイド』だった。今回紹介するルーサー(以下、グループ名としての同表記には“ ”を付けて記載する)のセカンドアルバム『This Close To You』(1977年)も、まさに同書掲載の絶賛レビューを読んでその存在を知った一枚だ。“ルーサー”というグループ名自体が、リーダーのルーサー・ヴァンドロスの名から取られているということとともに、あのルーサー・ヴァンドロスが、ソロ・キャリア以前にレコードを残しているという事実を初めて知ったのだった。

だが 本作(および前作『Luther』)は、原盤権がオリジナル発売元の《Cotillion》から離れて久しいこともあって、彼のディスコグラフィーの中でも長らく再発が叶っていない屈指の入手困難盤だった。私自身、『U.S.ブラック・ディスク・ガイド』でレビューを読んで以来、店頭で現物を見かけることもなかった。多くのソウル・ファンにとって、いわば「幻の名盤」であったのだ。それだけに、長い時間がかかってしまったとはいえ、前作と本作がこの度揃ってCD化された意義は実に大きい。

ルーサー・ヴァンドロスは、1970年代初期から、ロバータ・フラックやダイアナ・ロス、バーブラ・ストライサンド等、様々なアーティストの録音にセッション・シンガーとして参加し、充実した成果を残してきた。また、ブロードウェイ・ミュージカル『The Wiz』へ楽曲提供するなど、ソングライターとしても活動していた。キャリアの大きな転機となったのは、あのデヴィッド・ボウイとのコラボレーションだった。ボウイがソウル・ミュージックへと急接近したアルバム『Young Americans』(1975年)へ、コーラスおよびコーラス・アレンジ要員として全面参加したのだ。同作には、ギタリストのカルロス・アルマーをはじめ、ロビン・クラーク、そしてアンソニー・ヒルトン、ダイアン・サムラー等の、後に“ルーサー”のメンバーとして共にデビューすることになる盟友達もこぞって参加し、彼らへの注目度を一挙に高めることとなった。それをきっかけに“ルーサー”は1976年にアトランティック傘下の《Cotillion》と契約を結び、前述のセルフタイトル作をリリースした。彼らは1976年にアトランティック傘下の《Cotillion》契約を結び、前述のセルフタイトル作をリリースした。

もちろんそのデビュー盤の内容も素晴らしいのだが、ここではやはり、よりヴォーカル・オリエンテッドで濃密な内容へと深化したセカンド・アルバム、『This Close To You』を推したい。

冒頭の「This Is For Real」からしてもうたまらない。伸びやか、豊かというだけでは到底足りないルーサーのたっぷりとしたヴォーカルに身を委ねるだけで、いいようのない幸福感が全身にこみ上げてくる。「Don’t Take The Time」、「I’m Not Satisfied」、「This Close To You」等、胸を締め付けるバラードの占める率が高いのも本作の特徴で、その畳み掛けぶり、濃密さについうっとりとしてしまう。アンソニーとダイアンがデュエットする「Come Back To Love」の出来栄えも堂々たるもので、ヴォーカル・グループとしての実力も見せつけてくれる。

ルーサー自身のソングライティングの充実も特筆すべきだろう。特に、「I’m Not Satisfied」の美メロぶりなど、かのトム・ベル作品に通じるようなノーブルな気品も湛えており、ソロ・アクトとしての成功を予見させるようなマルチタレントぶりを覗かせている。フィラデルフィア・ソウル的なテイストは、本作の全編にわたって指摘できるもので、「A Lover’s Change」、「Jealousy Is In Me」、「Don’t Wanna Be A Fool」等のミディアム〜アップ曲で聴かれるフィリー・ダンサー風のノリは特に素晴らしい。プロデューサーとしてのルーサーと、アレンジを務めたポール・ライザーの才気煥発ぶりにも是非注目したい。

本作『This Close To You』は、全編、実直で雄大、奥深く温かで、スケールの大きい傑作だ。2005年の逝去から既に20年弱を経て、ルーサー・ヴァンドロスという稀代のソウル・シンガーの魅力は、もしかするとかつての自分がそうだった以上に、現在の日本の(インディー・ミュージック好きの)リスナーにとっては咀嚼が難しいものかもしれない。けれど、既にあの頃の叔父と同じくらいの年嵩になってきた私は、あえてこう言わせてもらいたいのだ。「小洒落れたわかりやすさはないかもしれないけれど、彼こそが“真のソウル・シンガー”なのだ」と。本作を聴いて興味を持ったなら、是非とも1980年代以降の彼のソロ作品にも触れてみてほしい。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)