『未来は懐かしい』

特別編

リイシュー、発掘、コンピレーション小史

当連載は、ついに50回目を迎えた。2019年にスタートしてから5年以上に渡って、ほぼ休みなく毎月のペースで時々のおすすめリイシュー作品を紹介し続けてきたことになる。次から次へと刺激的な新譜作品が登場し、そしてまた猛スピードで過ぎ去っていく中にあって、決して派手なテーマを扱っているとは言い難いこのような企画がここまで生きながらえてきたのも、ひとえに読者の皆さんのお陰です。謹んでお礼申し上げます。

岡村編集長から「次回の50回目は、いつもと違う何かスペシャルな内容にしませんか」と提案を受けたのが先月のこと。さてどうしようかと思案した結果、これまで特に触れずに来てしまった「リイシュー」や「発掘」、あるいは過去の音楽を元にしたコンピレーションアルバムの編纂といった営みの歴史について、簡単なあらましを紹介してみてはどうだろうかということになった。

もし、「ポップ・ミュージックのリイシュー史」を本気で研究するとなれば、この小文だけで足るはずはない。そういう遠大なテーマであることをあらかじめ断らせてもらった上で、管見と私個人の興味の及ぶ範囲で、思うまま書き連ねてみよう。文中に登場する各作品に興味を抱いてもらうだけでも結構だし、大きな流れを見ていくことで、「リイシュー」や「発掘」、「コンパイル」という営みが映し出してきた各時代の相貌を少しだけでも感じ取ってもられたら嬉しい。

【LPレコードの誕生とコンピレーション盤の興隆】

ポピュラー音楽史上において、過去の音源の出し直しという営みがビジネスとして本格的に成立するきっかけとなったのは、なによりもまず、LPレコードというフォーマットが実用化されたことであった。それまでのSP盤よりも丈夫で、長時間の音声の記録を可能にした塩化ビニール製のLPレコードは、1948年の市販開始以来、その利便性でにわかに市場に浸透していった。新録作品の他、主にスウィング・ジャズの偉人達が戦前期に残した音源集なども各メジャーを中心に盛んに作られるようになり、ホーム・リスニングという聴取スタイルの広がりとともに、(戦後の愛好家たちのノスタルジアにも駆動される形で)幅広く支持されていく。

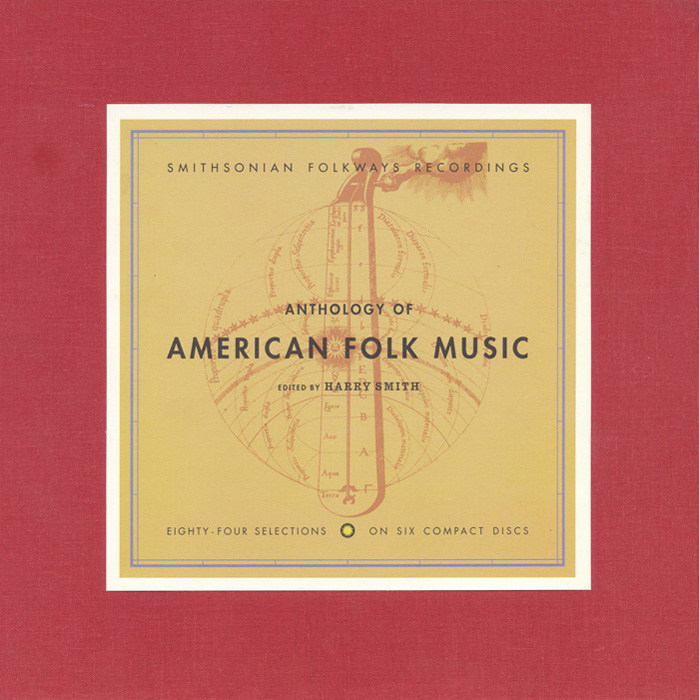

単一アーティストの作品集ではなく、複数アーティストによる過去音源を集めたコンピレーション・アルバムも同時期から盛んに作られていくが、中でも、後述のフォーク・リヴァイヴァルを準備したとされる傑作として名高いのが、レコード蒐集家、映像作家、研究家のハリー・スミスが編纂した全3巻のセット『Anthology Of American Folk Music』(1952年)である。

バラッド、ソーシャル・ミュージック、ソングスというテーマに沿って、1920年代〜1930年代にかけて録音されたヒルビリーやブルース音源をピックアップした本作は、人種間の垣根が厳然と存在した当時にあって、あえて白人・黒人の差なく並列的に楽曲を扱うことでその文化的往還の豊穣を説得的に伝えた。「曲を編む」という行為を通じて鋭い批評を実践するという意味でも、現代のコンピレーション・アルバムの始祖というべき記念碑的な作品である。

【フォーク〜ブルースのコンピレーション・アルバムとコレクターズ・レーベルの勃興】

過去の録音物の編纂という行為は、特にその黎明期においてある種のディレッタンティズムとも無縁ではなかった。中でも、都市部の白人若年層を主なオーディエンスとする1950年代以降のフォーク〜ブルースのリヴァイヴァル・ブームにおいて、そうした傾向が顕著にみられた。彼らフォークやブルースのファンは、上述の『Anthology〜』のリリース元である《Folkways》等からリリースされるウディ・ガスリーやレッドベリーのレコードに聞き耳を立てたり、ロバート・ジョンソン等のヒーローが戦前に残した録音を集めた再発盤『King Of The Delta Blues Singers』(1961年)の深遠な響きに心酔したのだった(ロック史に明るい読者なら、ロバート・ジョンソンの同LPが、イギリスのブルース・ロック・シーンにも多大な影響を与えたこと知っているはずだ)。

更に、カントリー・ブルースやラグタイム等の熱心なファンの中からは、自らコレクター向けのレーベルを発足させるものも現れた。代表的な存在に、アーノルド・S・キャプリンが1967年に設立した《Biograph》、ニック・パールスが同年に設立した《Yazoo》等が挙げられるだろう。特に、後者の《Yazoo》は、1970年代以降アメリカン・コミック界の偉人、ロバート・クラムがジャケット・イラストを手掛けた作品を多くリリースしたことでも知られており、時のヒップ・カルチャーと連動したコンパイル姿勢でも高く評価された。

また、こうしたマニア主導型のリイシューは、戦前ブルースやトラディショナル・ジャズ以外のブラック・ミュージックも対象となっていく。1963年にR&Bやドゥー・ワップのリイシュー專門レーベルとして発足した《Relic》は、そうした動きのうち最も早い例だろう。

様々な専門誌の発刊などを通じてブルース(および周辺のブラック・ミュージック)の歴史的体系が整理されていくのと連動するように、1970年代に入ると、上述の先駆的レーベルの後を次いで、アメリカやヨーロッパを中心にいわゆる「コレクター・レーベル」が林立していく。伝説的なアーティストの「再発見」やそれにともなう新録作品リリースを兼ねる例も多々あるため、一括りにするのは難しいが、《Nighthawk》、《JSP》、《Wolf》、《Blue Moon》などが代表例として挙げられる。そして、つい先日創立者の日暮泰文氏の逝去が伝えられた我が国のブルース・インターアクションズ(Pヴァイン)の発足(1975年)も、こうしたブルース熱の高まりと浅からぬ関係を持つ出来事だったといえるだろう。

【ロックンロール・リバイバル〜オールディーズ・ブームと『Nuggets』の衝撃】

他ジャンルへ目を転じてみよう。ロックのリイシュー、発掘、コンピレーションのリリースはどんな状況だったのだろうか。1950年代半ばのロックンロール誕生から1960年代末のウッドストック・ジェネレーション全盛期まで、目にも止まらぬ速さで前進を続けてきたロック(ンロール)文化が自らの足元を見つめ、過去を回顧するようになるのは、1970年前後のことだった。エルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーといったロックンロールのオリジネーターが現役感を見せつける活動を行い、各地のリヴァイヴァル・コンサートも盛況を収め、シャナナ等のリヴァイヴァル・バンドが人気を博す中、1973年に公開されたジョージ・ルーカス監督映画『アメリカン・グラフィティ』が、そうしたオールディーズ回帰のムードを決定づける。優れたオールディーズ・コンピレーションたる同作のサウンドトラックがヒットを記録すると、往年のスターたちの名曲をコンパイルした編集盤も数多くリリースされていく。

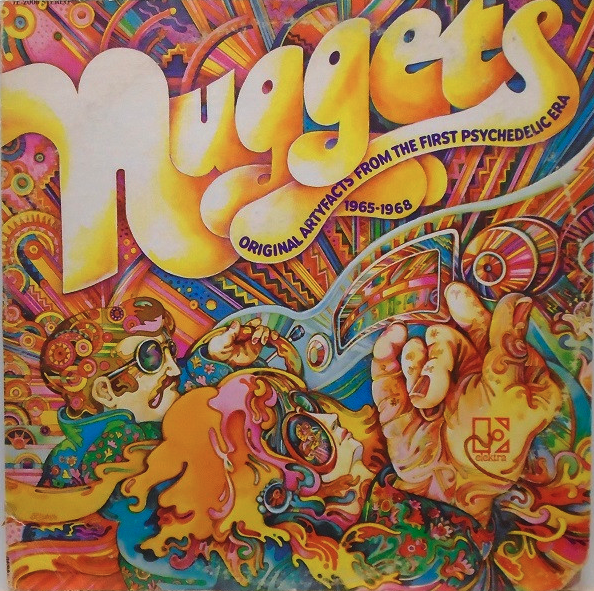

こうした「バック・トゥ・ルーツ」の動きは、よりアンダーグラウンドなシーンでも展開していく。リイシュー/コンピレーション・アルバム史に燦然と輝く2LPセット『Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era 1965-1968』(1972年)、通称『Nuggets(ナゲッツ)』こそは、まさにゲームチェンジャーというべき最重要作品だ。後にパティ・スミス・グループの一員としてデビューすることになるレニー・ケイの編纂による同LPは、1960年代半ばから後半にかけて生み出された有象無象のガレージ・パンク〜サイケ曲への注目度を一挙に高めたと同時に、のちのパンク・ロック勃興の導火線としても決定的な役割を担った。

更に、パンク・ロック爆発後の1979 年には、パンク・マガジン『BOMP!』の主宰としても知られるグレッグ・ショウが、『Nuggets』の世界を更に深く掘り進むコンピレーション、『Pebbles』シリーズをスタートさる。同コンピは、長きに渡って総計40枚以上がリリースされる人気シリーズとなった。1983年には、《Crypt》からコンピレーション・シリーズ『Back from the Grave』の第一弾作がリリースされ、よりコアなファンにアピールしていった。1990年代以降も同様のコンピレーション、および単独アーティストの編集盤が《Norton》や《Arf! Arf!》、《Get Hip》、《Eva》、《Big Beat》、等多くのレーベルから登場し、ガレージ・パンクのリイシュー・シーンは今世紀初頭まで継続的な盛況を呈していく。

【「名盤」ブームとCD全盛期のリイシュー活況】

ロック、ポップスのリイシューの歴史を振り返るにあたっては、ここ日本のレコード業界/ファンダムが主導した流れも無視できない。というより、後の世界的なリイシュー・ブームは、日本の産業とファンダムが先んじて準備したといっても過言ではないほどである。

1970年代当時、東京を中心とした都市部でロック好きの若者達のたまり場となっていた「ロック喫茶」では、様々な廃盤レコードが一部の好事家の間で珍重されていた。主にアメリカのシンガー・ソングライター〜ルーツ・ロック系作品を中心とするそれらのカタログの多くは、元々日本盤で発売されたものも少なく、手に入れたければ輸入盤を根気よく探すほかない「幻の名盤」であった。そうした状況を受け、1976年にワーナー・パイオニアが「ロック名盤復活」と銘打ってアンケート企画を実施し、その結果を元に、ボビー・チャールズやジェシ・ウィンチェスター、ピーター・ゴールウェイ、エリック・ジャスティン・カズ、ジョン・サイモン等が1970年代初頭にリリースした廃盤アルバムのリイシューが実現したのだ。

この企画は思いの外好評を博し、1981年には、CBS/ソニーが「ロック・マニアックス・コレクション」というシリーズを企画し、現在はソフトロックの名盤として知られるミレニウムの『Begin』や、サジタリアスの『Present Tense』を筆頭に、同じく当時廃盤だったアルバムを一挙再発した。

時代は飛んで、こうした国内メジャー発の「名盤」再発企画は、CD時代により大きな第二波を迎える。1980年代末から1990年代初頭にかけて、著名カタログのCD化がひととおり完了すると、かつての「名盤ブーム」を再現するかのように、各メーカー主導で「ニッチ」な作品を対象とする再発シリーズが大々的に展開されていく。1995年に「ナイス・プライス・ライン〜こんなのどうだ?」なるキャンペーンがソニー発で展開されたのを皮切りに、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ワーナー・ジャパンの「名盤探検隊」、ユニバーサルの「名盤の殿堂」、ソニーの「洋楽秘宝館」、キングの「Vanguard アメリカ音楽名盤道場」など様々なCDリイシュー企画が続発していった。新譜作品がいまだ大きな売上を記録する一方で、旧譜カタログの活性化ビジネスも一つのピークを迎えたのだった。

当然、こうした「CDリイシュー・バブル」とでもいうべき状況は国内だけにとどまっていたわけではない。ロックやポップス系に限ってみても、米国の名門《RHINO》(元は独立レーベル、後にWEA傘下)を筆頭に、ユニバーサル系列の《Hip-O》、コロムビア系列の《LEGACY》などのメジャー傘下サブ・レーベルや、英《Edsel》や《See For Miles》、《Sequel》、《BGO》、ドイツの《Repertoire》他、1990年代から2000年代初頭にかけて無数のリイシュー專門レーベルが入り乱れる百花繚乱の様相を呈していった。

【DJカルチャーと連動したリイシュー、コンピレーション】

過去の音楽の再定義・再評価・再文脈化にあたって、DJカルチャーが極めて重要な役割を担ってきたことに異論のある方はいないはずだ。ディスコやクラブでのヒットが具体的なリイシューに結びついた例も少なくなく、歴史を遡れば、1970年代のUKノーザン・ソウル・シーンで人気曲のブートレッグ盤が乱れ飛んだという逸話に行き当たるだろう。更に、黎明期ヒップホップ・シーンにおけるブレイクビーツの「ネタ元」が、1970年代末という早い段階から数々のコンピレーションにまとめられていったこともよく知られているだろう。

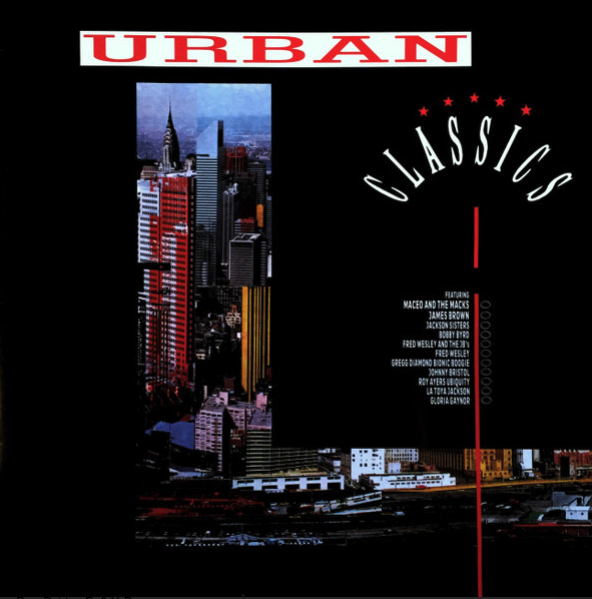

中でも、UKのクラブ・シーンに端を発するジャズ・ダンス〜アシッド・ジャズ、およびそれらと連動しながら展開していったレア・グルーヴのシーンは、様々な「クラシック」を生み出し、コンピレーション・アルバムからストレート・リイシューまで、数多のアイテムを世に送り出していった。ジャイルス・ピーターソン監修の「ジャズ・ジュース」シリーズ(1985年〜)を先駆例として、《Urban》や《Charley》、《BGP》、《Mastercuts》等からリリースされる各作が人気を集めた他、《Blue Note》や《Prestige》といった老舗ジャズ・レーベルも積極的なカタログ再利用に乗り出すなど、クラブ・ユーザー/DJ向けの商品が続々登場していく。

Various Artists『Urban Classics』

レア・グルーヴ・ムーヴメントを代表する名コンピ。ジェイムス・ブラウン関連曲の他、ジャクソン・シスターズ、ロイ・エアーズ・ユビキティ他の曲を収録

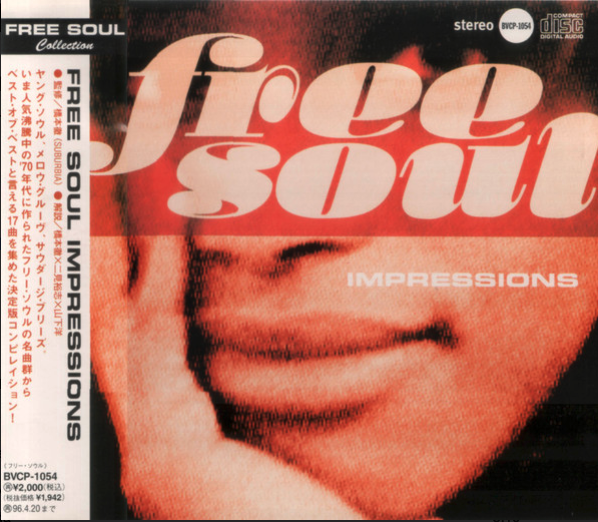

こうしたリイシューの流れは、ジャズ・ファンクやソウル系に限らず、ブラジル音楽やラテン・ジャズ、アフロ・ファンク、モダン・ソウルやブギー等へも広がっていった。2000年代以降も、UKの《Soul Jazz》、《Jazzman》、《Soul Brother》、《Strut》、スペインの《Vampi Soul》、米《Stones Throw》傘下の《Now-Again》など、多くのレーベルからニッチながら優れたリイシュー作品が送り出されていった。また、アシッド・ジャズ〜レアグルーヴ以降のDJカルチャーの隆盛は、当然ながら日本のシーンにも波及していく。中でも、DJ/選曲家の橋本徹が手掛けた「フリー・ソウル」は、いわゆる「渋谷系」文化の揺籃期〜全盛期にかけて、もっとも成功したリイシュー/コンピレーション・シリーズだろう。

V.A.『Free Soul Impressions』(1994年)

BMGビクターからリリースされた「フリー・ソウル」シリーズ第一弾作(『Free Soul Visions』と同発)

橋本は、「フリー・ソウル」以前にも、「サバービア」の名を冠した再発CDやコンピレーションを送り出している他、同時期のラウンジ・ミュージックやサントラ・ブームとも連動する形で新時代のリスニング感覚を牽引していった。また、後には「カフェ・アプレミディ」、「メロウ・ビーツ」、「ジャズ・シュプリーム」など数々のシリーズを手掛け、長年にわたりコンパイラーとして第一線で活躍を続けている。

もちろん、こうした再発企画を手掛けていたのは、橋本だけにとどまらない。メジャーからインディーズまで、クラブ・カルチャーを経由した感覚の元、様々なレーベルが大量の再発を行った。この時期=渋谷系の時代におけるジャズ、ファンク、ソウル、ラウンジ、ソフトロック作品の怒涛のリイシュー攻勢は、質・量ともに、明らかに世界の音楽シーンをリードするものであった。 そしてまた、渋谷系の時代を彩ったのは、「洋楽」のリイシューだけではなかった。パラダイムの転換という意味では、いわゆる「和モノ」の興隆も、きわめて意義深いムーヴメントだった。発端の一つになったのは、グループ・サウンズの再評価と、それに続く「カルトGS」のブームだった。GS研究家黒沢進と音楽ライターの中村俊夫が監修・選曲を手掛けた同名のコンピレーション・シリーズ(1991年〜)は、かつては「懐メロ」の一種でしかなかったグループ・サウンズを、ガレージ・パンク〜サイケの視点から捉え直すもので、後に集大成的なボックス・セットがリリースされるほどの人気シリーズとなった。他にも、左とん平の「とん平のヘイ・ユー・ブルース」のリイシューを象徴的な例として、クラブ・カルチャーの現場からカルトヒットが生まれる例も少なくなく、リズム歌謡やキューティー・ポップ、和製ソフトロック、ラウンジ、サントラ、テクノ歌謡、喫茶ロック、和ジャズ、そして後にはシティポップ等、様々なキーワードの元に、おびただしい数の「和モノ」作品がリイシューされ、コンピレーション・アルバムが編纂されていった。

左とん平「とん平のヘイ・ユー・ブルース」(1973年オリジナル、1995年再発) 俳優、左とん平の歌手デビュー・シングル。表題曲は渋谷系のアンセムと化し、1995年にCDとアナログ盤で再発

【商品形態と対象タイトルの多様化】

今世紀に入ると、CDバブルの沈静化とともに、ブルドーザー式に過去カタログをさらっていくような類の大量再発はやや勢いを弱めていく。その代わりに目立ってくるのが、既に定番として一定の知名度を持つロック〜ポップス(や一部ソウル、ジャズ系)作品を、細部まで精巧に再現された紙ジャケット仕様でリイシューしたり、あるいは大量のボーナス・トラックを収めたエクストラ・ディスク付きの「デラックス・エディション」としてリリースする手法である。これは主に、かねてより当該のタイトルに親しんできた既存ファンをメイン・ターゲットにしたもので、最新リマスタリングの謳い文句とともに、リスナー歴の長いベテランへアピールしていくこととなった。

また、デラックス・エディションを更に上回る特大ヴォリュームの商品=ボックス・セットの多様化・多品種化も進行した。並行して、主に1960年代〜1980年代にかけて発表された歴史的名盤の「発売後◯十周年」を謳うアニバーサリー盤の企画も、この10〜20年ほどで増加の一途をたどっている。これは、音楽業界全体におけるアーカイヴ・ビジネスへの関心の飛躍的な高まりという背景ももちろんあるだろうが、それ以上に、現下のサブスクリプション・サービス中心のメディア構造が逆説的に要請する二極化傾向の現れと見るべきだろう。更には、このような構造の副次的な作用として、メジャー定番カタログのCDストレート・リイシューにおいては極端な廉価化が進んでいる事態も指摘できる。

その一方で、オリジナル盤リリース当時には必ずしも知名度・評価が高かったとはいえない作品が、現代の価値観の元に再評価されリイシューに結びつく例も増えていった。2000年代のフリー・フォーク・ムーヴメントと連動する形で、カレン・ダルトン、ジュディ・シル、リンダ・パーハクス、ヴァシュティ・バニヤンなど1960年代〜1970年代に活動した女性シンガー・ソングライター作品のリイシュー盤が思いがけないロング・セールスを記録したり、マニア度の高いサイケデリック・ロックやアシッド・フォークのレア盤が続々とCD化されていった。また、そうしたリリースは、既存のオールド・ロック再発專門レーベルに限らず、例えば《Secretly Canadian》や《Mexican Summer》、《Drag City》等のインディー・ロック系のレーベルによっても積極的に手掛けられ、新世代のユーザーたちに知られざる過去の音楽の魅力を伝えていった。

米カリフォルニアのシンガー・ソングライター、リンダ・パーハクスの初作。1990年代末から2010年代にかけて、幾度となく再発が重ねられた

【ポスト・ワールド・ミュージックと「オブスキュア」以降の新潮流】

今世紀に入ってからのリイシュー・シーンの目立った動向としては、非西洋圏ポピュラー音楽の再発/発掘リリースの盛況ぶりも指摘できる。1980年代半ばから1990年代の初頭にかけて、つまり、かつて「ワールド・ミュージック」という用語がちょっとしたブームになった時期にも、過去の非西洋産ポップ・ミュージックのリイシューや発掘は全くなかったわけではなかった。加えて、先に見た通りレアグルーヴ的な価値観の浸透以降も、アフロ・ファンクやテラン系の発掘等、充実のリイシューが重ねられてきた。しかし、様々なテクノロジーの進化によって情報流通の双方向性が飛躍的に高まって以降、もっと具体的にいうなら、世界各地から発信される最新の「グローカル」なポップ・ミュージックが、ときに欧米のメインストリームをも巻き込む形で時間差なく私達の元までダイレクトに届くメディア環境が状態化したこの10数年を経て、非西洋音楽を対象とするリイシューの動向もかなり様相が変わってきたようなのだ。この連載で毎月のリリースをチェックするたび、アフロ・ポップをはじめ、南米、アジア、アラブ圏、東欧等で過去に生まれた音楽を対象とするリイシューの盛況ぶりに驚かされると同時に、受容側のマインドとしても、最新の音楽への興味にとどまらず、世界中の自覚的な(エシカルな、と言ってもいいかもしれない)音楽リスナーの間で、過去の「グローカル」な音楽に対してかつてないほど高い関心が寄せられつつあるのを感じる。

アフリカ音楽を例に取れば、老舗の《Soundway》をはじめ、《Analog Africa》や《Awesome Tapes From Africa》、《Ostinato》など、詳細なリサーチや丁寧な著作権処理など、オリジナル・アーティストへの敬意と公正性を運営方針の大前提とするレーベルが増えてきている印象だし(逆にいえば、かつてはそのあたりの点についてかなり怪し気なレーベルが少なくなかったということなのだが)、発掘・編纂の方針においても、かつて一部にみられたようなエキゾチシズムやオリエンリズムの前景化を丁寧に避けようとしているのが見て取れる。また当然ながらその内容も、旧来の文化的スティグマを解きほぐすような、ポスト・ワールド・ミュージック的な視点を内在化したものが少なくない。

ソマリアのイフティンバンドが1970年代から1980年代にかけた音源を集めたコンピレーション。リリース元の《Ostinato》は、ライセンス契約の詳細からオリジナル・アーティストやライセンス契約の詳細からオリジナル・アーティストやその家族に対するロイヤリティ支払いに関する証憑書類をホームページ上に掲示するなど、徹底した情報開示を行っている

また、近年の大きな動きの一つとして、「オブスキュア」指向のリスニング意識の浸透と、それを受けたリイシューの増加も挙げられだろう。「オブスキュア」とは、「ぼんやりした」「あいまいな」といった意味を持つ語だが、転じて一部音楽ファンの間では、価値の定まっていない、謎めいた存在感を持つ作品を指す際に使用されてきた経緯がある。この語は、DJ/レコードバイヤーのChee Shimizuが2013年に上梓したディスクガイド本『obscure sound 桃源郷的音盤640選』(リットー・ミュージック)の書名に掲げられたことで、より一層知られるようになった。現在では、コズミック〜バレアリック・リバイバルを経由した、浮遊感のあるミニマルで流麗な音像を持つ作品を指してそう言われることが少なくないが、運用の場面によっても微妙に用法が変わるあくまで定義のゆるい概念だ。そのため、対象となる作品・ジャンルも実に多様で、アンビエントからニューエイジ、フュージョンやニュー・ウェイヴ、エスノポップ的なものまで、実に幅広い作品が「オブスキュア」以降の価値観によって発掘されていった。この10年ほどで大々的な再評価に浴した日本産の環境音楽やニュー・エイジ等も、広くとらえればこうした流れの一環として理解することが可能だ。

当然ながら、このような動きは既存のレアグルーヴ的な価値観やアンダーグラウンドなサイケデリック愛好のサークルとも完全に断絶しているわけではないし、あくまでグラデーション状の様態を示しているため、一括りにカテゴライズするの簡単ではないが、現下の「オブスキュア」な価値観を先導する主なレーベルとしては、アメリカの《Numero》、《Light in the Attic》、《Palto Flats》、オランダの《Music From Memory》、スイスの《We Release Whatever The Fuck We Want Records》、ベルギーの《Aguirre》、UKの《Time Capsule》などが挙げられるだろう。

日本のフュージョン・バンド、マライアの最終作。2000年代から評価が高まり、2015年に《Palto Flats》から再発された

【フィジカル・メディアの好況と「サブスク解禁」】

様々なところで喧伝されている通り、近年のアナログ・レコードの売上は相変わらず堅調で、「レコード・ブーム」も既に定着期に入ったといえる。それに伴い、かつてリイシューの主流メディアであったCDは(上述の豪華版などを除いて)サブ的な存在に収まりつつある。アナログ盤に限らず、一時期コンパクト・カセット・テープ形態でのリイシューが盛り上があったことからもわかる通り、旧式のアナログ記録媒体に「グッズ」としての魅力が見出される傾向も、この10年ほどですっかり定着した。リイシューという営み自体が、当初から「レプリカ」としての物質的な魅力と不可分のものとして進展してきたことを考えれば、一部ユーザーのフィジカル指向が新譜作品以上に旧譜作品へと向けられるのは、道理というべきだろう。

他方で、より便益的な側面にフォーカスするなら、各種ストリーミング・プラットフォームにおける旧譜の「サブスク解禁」もまた、現代におけるリイシューの一形態であると理解できる。実際に、フィジカルでの再発を伴わない「サブスク解禁」は近年状態化しており、コンテンツ・ホルダーの側からしても、実に効率的な利益構造を持ったヒジネスモデルになりつつある。こうした趨勢は、先に述べたように「ただCDで出し直すだけ」の旧来型ストレート・リイシューをますます困難にしていくだろうが、その一方で、アイデアを凝らしたパッケージや、新たな視点からの発掘、更には、既存の音楽観・歴史観を覆すような野心的な編纂に至るまで、「過去の音楽の問い直し」の精度がより一層高められていくことにもつながっていくと思われる。言うまでもないことだが、「過去の音楽」は有限である。しかし、過去の音楽をどのように聴き、どのような視点を差し向け、そこからどんな感動を得るかは、文字通り無限の可能性を秘めている。リイシュー作品を聴くこと。それはまさしく、過去を通じて現在と行く末を「聴く」行為でもある。本連載が、そのような営みのよき水先案内となるよう、引き続き尽力していきたい。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki