【未来は懐かしい】

Vol.36

ボブ・ディラン「終わらない」レコードと音楽の旅

ロックンロール/フォーク/ブルースの亡霊が生き続けるところ

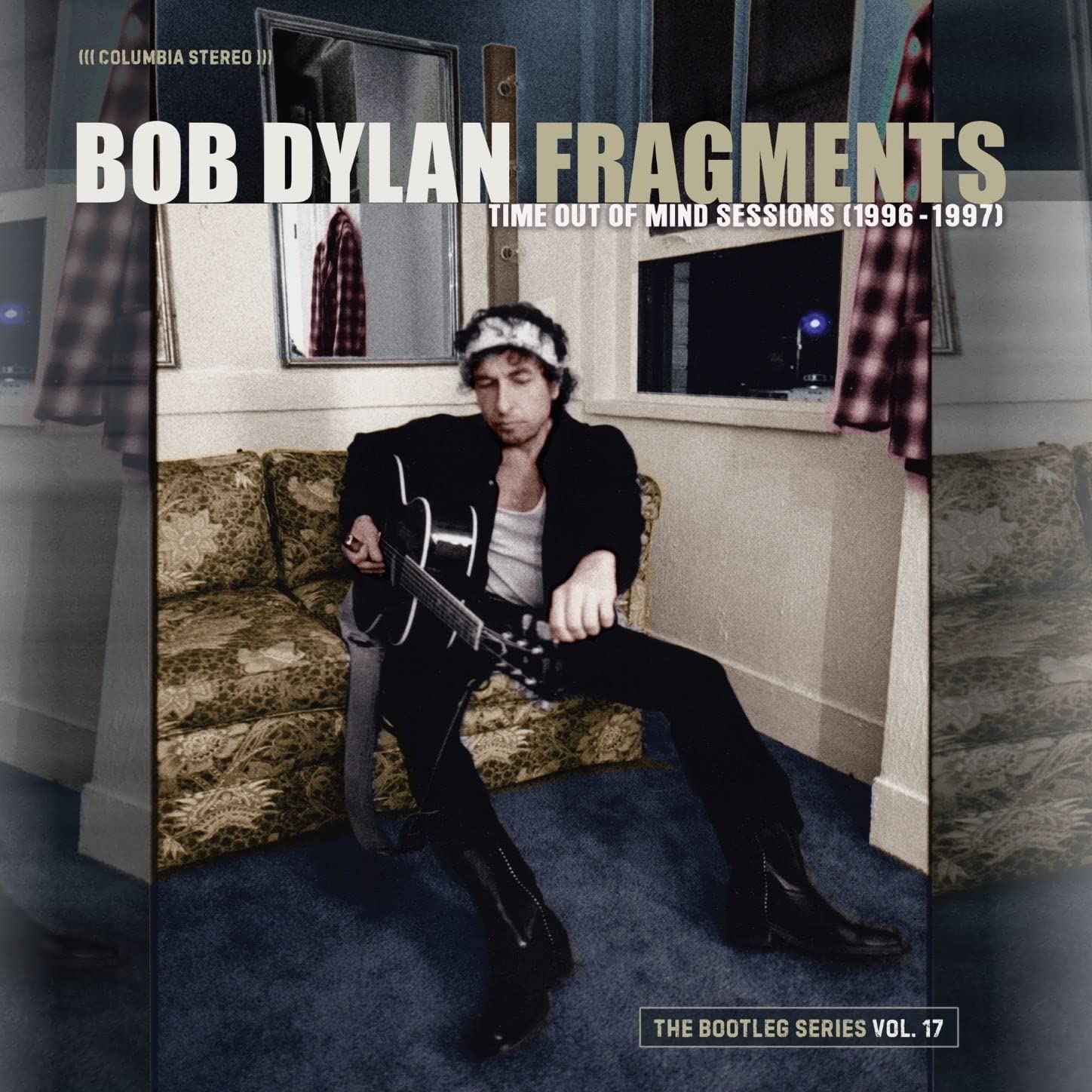

ボブ・ディランが1997年にリリースした通算30枚目のスタジオアルバム『Time Out Of Mind』。長らくオリジナル作品のリリースが途絶えていたディランが1990年の『Under The Red Sky』以来7年ぶりに発表した同作は、1998年のグラミー賞において“Album Of The Year”を含む3部門を受賞し、キャリア中期を代表する名作として、そしてまた、現在まで続く創作上の黄金期を画した作品として非常に高い評価を得てきた。1990年代中頃まで、ともすれば「懐かしのフォークロッカー」として同時代的な存在感を弱めていたディランだったが、同作の成功によって「アメリカ文化における最も偉大なアーティストの一人」へと劇的に返り咲いたのだった。

同作の魅力は多岐にわたるが、主要なものを挙げるとすれば以下の二点になるだろう。第一に、本作に収められた全てが、ディランがごく久々に手掛けた待望のオリジナル曲であったこと。しかもそれらは、1980年代半ば以降のやや胡乱な歩み/作品と比較しても圧倒的な生々しさと深さをたたえており、その決然とした内容は、多くのファンにとって歓迎すべき衝撃であった。ブルースやフォーク、ロックンロール等自身のルーツへ迷いなく立ち返るようなソングライティングも、どこか死の匂いを漂わせる荒涼とした歌詞世界も、紛れもなくディラン以外のなんぴとも達することが叶わないであろう説得力を備えていた。

第二には、そのサウンド・プロダクションの卓越ぶりが挙げられる。一時的な復調を印象づけた1989年の『Oh Mercy』でプロデュースを手掛けたダニエル・ラノワを再び迎え、微に入り細に入り丁寧な美意識の行き届いた、それでいて極めてダイナミックなサウンドを実現したのだった。ラノワといえば、まずブライアン・イーノとの仕事で名を上げ、U2、ピーター・ゲイブリエル、ロビー・ロバートソン、ネヴィル・ブラザーズ、エミルー・ハリス、ロン・セクスミスなどのサウンド・プロデュースを手掛けてきた名手中の名手だ。彼のプロダクションの特徴を言い表すなら、「テクノロジーと伝統を太く接続し、空間的/時間的な感覚を幻惑させるサウンド」ということになるだろう。エレクトロニクスとヴィンテージな機材/方法論の融合をもって、各アーティストが持つトラディショナルな志向と、そこから漏れ出る革新性を、アンビエンス豊かな音像をもって最大限に引き出すのが、ラノワの最も得意とするところだ。『Oh Mercy』での作業を通じてそうしたラノワの手法を高く評価していたディランは、新たな曲の断片が集まってきた時点でラノワにアプローチし、ニューヨークで再邂逅した。ディランから歌詞を読んで聞かされたラノワは、それらの言葉のあまりの力強さにすぐさま大きな感動に襲われたという。「アルバムになると思うか?」と訊くディランに対し、「なります。もうできてますよ」と答えたという(『断章〜タイム・アウト・オブ・マインド・セッションズ:ブートレグ・シリーズ第17集(1996-1997)』[以下『断章』]ライナーノーツより)。

その後ディランは、自らが求める音の参考資料として、ラノワへいくつかのレコードを勧めた(このあたりのエピソードも、今回の『断章』封入の解説に詳しいので是非一読をおすすめする)。チャーリ・パットンの戦前ブルース、リトル・ウォルターのシカゴ・ブルース、リトル・ウィリー・ジョンのR&B、アーサー・アレクサンダーのアーリー・ソウル、そして、ロックンロールギターの先駆者、リンク・レイ。このリストから見て(聴いて)とれるのは、ディランがいわゆる「ヴィンテージ録音」を志向していたっという事実だが、何やらそれ以上の含蓄を感じざるをえない。また、それ以上の意図がなければラノワと組もうと思ったはずもないだろう。それら「ヴィンテージなレコード」がただ単に表象する「あの頃の音」を求めたのではなく、「ヴィンテージなレコード」が(ごくプリミティブな録音法ゆえ)その内側へ逆説的に抱え込む豊かな空間性/時間性(これを、広義の「アンビエンス」といってもいいのかもしれない)、そして、それを現在において再生する際に立ち現れる歪んだ空間/時間感覚=「過去」がレコードというメディアを介して「現在」へと繋がれ、その接続の荒々しさ/激しさによって「いま、ここ」が途方もなく広大で深遠な別の時空へとこぼれ落ちていく…そういう感覚こそがディランを幻惑していたのではないか。こういった、音響美学と哲学的な思索が合流する地点、その地点の蠱惑と恐ろしさを知り抜いているのはラノワしかいない。そうディランは考えたのではないか。様々なレコードとともにディランから「お題」を与えられたラノワは、小さなスタジオに籠もって大音量で聴き続け、その力強さにすっかり心を奪われたという。ラノワ曰く、「生き生きとして、切迫感に溢れたサウンド」だった(ライナーノーツより)。我々もまた、チャーリ・パットンをはじめ、上に挙げたアーティストたちが遺した録音に(ディランの思惑とともに)触れてみることで、ラノワに訪れた啓示を追体験できるはずだ。

これらの「レファレンス」一覧の中で、私が特に注目したいのは、リンク・レイの存在だ。ディランは若い頃、彼の荒々しいギターインストゥルメンタルの世界に強く惹かれ、愛聴していたのだという。1976年のエリック・クラプトンのアルバム『No Reason To Cry』に収められた「Sign Language」の中で、ディランは「Link Wray was playin’ on a juke box I was payin’/ for the words I was saying, so misunderstood/he didn’t do me no good」と歌った。

ラノワは、レイが1959年にリリーしたシングル「Slinky」を聴いて、ディランの過去作にも通じる「ディランらしいサウンド」のイメージを掴んだという。この「Slinky」のサウンドは、なによりもまずレイのエレキ・ギターのナチュラルな歪みとリヴァーブが特徴だ。そして、アンビエンスをたっぷりと含んだドラムキットの音と、やや奥まったところに位置するベースのサウンド。あまりにシンプルだが、同時にあまりに立体的で、ごくイマジナティヴだ。

私はこのエピソードを通じて、『Time Out Of Mind』とレイのサウンドを繋ぐもう一つのピースとして、レイが後年に設立したレコーディング・スタジオ《Wray’s 3-track Shack》と、そこで録音されたいくつかの作品を想起した。レイは1965年にメリーランド州のアコキーク近くの農場を購入するが、その中の鶏小屋に簡易的な3トラックの録音機材を持ち込み、以後創作の拠点としたのだ。1970年代前半にかけて、自身のソロ作をはじめ何枚かのレコードがここで録音されているが、そのどれもが、当時の最新型マルチトラック・レコーダーを駆使した作品に比べると非常にプリミティヴで、まさしく「生き生きとして、切迫感に溢れたサウンド」に聞こえてくる。これらもまた、ディランが当初『Time Out Of Mind』にて企図したサウンドに近いのではないかと推察する。

入念な準備とともに開始された『Time Out Of Mind』のセッションだったが、果たして順風満帆とはいかなかった。当初1996年の夏から、カリフォルニアはオックスナード郊外にあるラノワのスタジオ《Teatro》でセッションが重ねられていたが、自宅と距離が近すぎて集中することができないとディランが訴え、翌年1月にはマイアミの《Criteria Studios》に録音場所が移された。ツアー・バンドのメンバーとセッション・ミュージシャンの混合部隊となる大勢の手練が引き続き集められ、同一パートを担う複数メンバーが同時に演奏を行うという手法で録音が進められたという。それぞれのミュージシャンが一体自分が今なんのための作業に従事しているのかわからなくなるほどだったというから、現場はかなり混乱していたようだ。次第に、アレンジを練り込み執拗にリテイクを求めるラノワと、一球入魂型のディランとの間に齟齬が生じ、互いの意見がぶつかることが増えていった。

そうした混迷を経てなんとか生み出された『Time Out Of Mind』は、先述の通り結果的に高い評価を獲得するわけだが、実際には、主にラノワとエンジニアのマーク・ハワードによるポスト・プロダクションに対する辛口の評論も少なくなかった。そのほとんどが、特徴的なイコライジングを伴ったミックスを指して、「オーバープロデュース」と評していたのだった。

今回登場した『断章』の特にDisc1は、こうした「オーバープロデュース」のメイクアップを引き剥がし、セッションの「本来の姿」を蘇らせるものであると概ね理解できるだろう。エンジニアのマイケル・ブローワーによる新ミックスは、ラノワが施した様々な効果を削ぎ落とし、本リイシューのプロデューサー曰く「追加で加工を加えずに、あの部屋で起こっていたことの手触りを可能な限り伝えようと」(ライナーノーツより)するものだ。これはおそらく、ディランが『Time Out Of Mind』の制作に臨んで当初思い描いていたサウンドを再現しようとした、ということでもあるのだろう。

例えば冒頭の「Love Sick」からして、ヴォーカルの処理がより「自然体に」に補正されているのがわかるし、全体の定位感もより「ライヴ演奏的」なものに改められている。続く「Dirt Road Blues」のニュー・ミックスはより劇的だ。この曲のオリジナル・ミックスでは、一度通常通り録音した演奏をカセットにコピーしたものを使用しているというが、今回は特有のローファイ感が抑えられ、同じくライブ演奏に近い質感に生まれ変わっている。「Standing in the Doorway」や「Not Dark Yet」など、ラノワ特有の広がりあるアンビエント的音像が目立っていた曲では、そうした感触が抑制されることで、ニュー・ミックスの意図するところが更にはっきりと聞こえてくる。

全編を通じて、(ラノワとの軋轢を経て)ディラン自らがプロデュースを担うようになる次作『Love and Theft』(2001年)以降の諸作で聴けるサウンドに近づいたと言える。こうした印象は、『Time Out Of Mind』のセッションで録音されながらも収録が見送られ、後に再録音の上『Love and Theft』へ収められた曲「Mississippi」の、今回蔵出しされた各ヴァージョンを聴くとより強化されるだろう。シンプルなビートのフォーク・ロック曲に仕上がった『Love and Theft』版に比べると、ここに収められた各ヴァージョンでは、レゲエ調のリズム(Version 1)や三連リズム(Version 2)が試されており、やや「いじりすぎ」の感も否めない。この曲は、2008年にリリースされたブートレグ・シリーズの第8集『The Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs』にもギター伴奏のみのシンプルなヴァージョンが収められていたが、今回のリリースで、その発展過程がよりはっきりと把握できるようになった。

同曲をはじめ、各曲のヴァージョン違いや、初お目見えの未発表音源が聴けるのも今企画の魅力だ。中でも注目すべきが、トラディショナル曲「The Water Is Wide」だろう。この曲は、かつて1975年から1976年にかけて行われた《Rolling Thunder Revue》のコンサートでもジョーン・バエズとのデュエットで歌われ、2002年リリースのブートレグ・シリーズ第5弾『The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue』へも収められていた。ここでは、ごくシンプルなバックを伴いながら切々と歌われており、まことに感動的なヴァージョンとなっている。

ニュー・ミックスが施されたDisc1の内容に戻ろう。このディスクをじっくりと聴いて改めて思うのは、確かに「追加で加工を加えずに、あの部屋で起こっていたことの手触りを可能な限り伝え」ようとする狙いが成功しているということではある。しかし私としてはそれ以上に、当初ラノワが意図していたであろう「アンビエント的」な効果が事前に予想していたほどには減衰していない、ということに強い感銘を受けた。これはつまり、技術的な面から言えば、マイキングやプリアンプの設定、あるいは各人のフレーズのディレクションなど、サウンドを方向づける基本的な要素が、サウンドを方向づける基本的な要素が、録音作業の時点ですでに相当完成された段階に達していたということの証左でもある。ラノワはマイキングに並々ならぬこだわりをもった人物としても知られているが、ここでも彼のトレードマークであるソニー製のコンデンサー・マイク「C37A」がふんだんに使用されているという。このマイクは、かつて1960年代にLAのレッキングクルーの面々が愛したことでも知られ、スタジオ内のアンビエンスを驚くべき繊細さで捉えることができるとされる名機中の名機だ。こうしたヴィンテージ・マイクや24チャンネルのアナログ・マルチ・テープレコーダーを駆使して行われたラノワおよびエンジニアのマーク・ハワードによるレコーディングは、想像するに、はじめから完成後の細かなテクスチャーを見通したものであったはずで、それだからこそ、ニュー・ミックスを施されてもことさらの印象の変化を免れているのだと思われる。

また、ミュージシャン達を戸惑わせたという、重複するパート同士を同時に演奏させて録音するというスタイルにも、ラノワの透徹したヴィジョンが反映されていたはずだ。特にギターや鍵盤パートの輻輳ぶりに顕著なのだが、同音域の楽器が錐揉み上のポリフォニーを奏でる様は、通常なら「雑味」として切り捨てられかねないものだろう。しかしラノワは、そういった楽器同士の相互干渉や重なり合い、あるいは濁った融合をも、一種の「音響効果」として捉え、全体の中で際立立たせる手法を用いていたふうなのだ。こうした発想は、あのフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」や、それを踏まえたブライアン・ウィルソンの手法にも通じるものであり、いかに新たなポスト・ポスト・プロダクションを施そうとも(よっぽど根本的な改変をしない限り)覆すことのできない、ラノワならではの「徴」でもあるだろう。

また、ミュージシャンの演奏へのディレクションについても興味深いエピソードが伝わっている。ザ・ファビュラス・サンダーバーズなどでの活動で知られるギタリストのデューク・ロビラードは、元々ディランにそのブルージーなプレイが気に入られて録音に声をかけられたが、いざスタジオ入りしてみると、彼の得意とするブルースの常套句的なフレーズを弾くことをラノワから禁じられたのだという。ラノワの意図を察するに、恐らく記名的かつ固定的なフレーズが楽曲全体に与えてしまう「ジャンル内向」的な力学を嫌い、むしろ、普段とは異なる「非手グセ」的なプレイを引き出すことで、匿名的かつオブスキュアなアンサンブルを立ち上がらせようとしたということではないだろうか。これは、彼の師であるブライアン・イーノがかつて自身のソロ作を制作する際に各ミュージシャンに与えたディレクションを彷彿させるエピソードであって、ラノワが知略に富んだポスト・モダニストであることを改めて知らしめる。

今回のニュー・ミックスには、ラノワの残したそういった諸要素の陰影を却ってはっきりと浮かび上がらせる効果もあるようだ。いかに「生々しさ」「ライヴ感」を汲み入れられようと、いや、それらが汲み入れられるほどに、ラノワが当初意図したであろう「ボブ・ディラン・ミュージックの持つ幽玄性/亡霊性の賦活」というテーマが、より鮮烈な批評性を持って回帰してくるのだ。まるで、それ自体が不死のゴーストのように、である。要するに、『Flagments』のポスト・プロダクションには、ラノワが不在であるがゆえにより一層、ラノワの影が色濃く写し出されているといえる。『Time Out Of Mind』に仕掛けられたラノワのマジックは、おそらく永遠に解けることはないだろうし、そのことはラノワはもちろん、当のボブ・ディラン自身ももっともよく熟知しているのではないだろうか。

『Time Out Of Mind』における音楽的、音響的、文学的、歴史的な達成は、大げさな表現ではなく、その後のロック・ミュージックにとっての巨大な道標となっていった。

現代的なテクノロジーの中に、地霊の記憶を蘇らせようと苦闘した類稀なアーティストたち、たとえばギリアン・ウェルチを始めとした「Americana」一派、ウィルコ、キャレキシコ、フリート・フォクシーズ、ボン・イヴェール、ザ・ナショナル、ウォー・オン・ドラッグスといったインディー・アクトたち、あるいはまた、「New Weird America」を体現したフリー・フォークの面々。その他、その他、その他……大勢のコンテンポラリー・フォーク主義者達にとっての。

『Time Out Of Mind』が存在しなければ、2000年代以降の彼ら/彼女たちの音楽は一体どういったものになっていたのだろうか。私には想像するのが難しい。なぜなら、『Time Out Of Mind』は現代のフォークとロックンロールにとっての始点であり、同時にその到達点でもあるからだ。つまり、それ自体がある世界の円環を描いている、そんなレコード。ボブ・ディランは、1998年のグラミー賞受賞スピーチで、少年時代のある思い出を引きながら以下のように述べた。

「私が16歳か17歳の頃、近くのダルースの武器庫へバディ・ホリーの演奏を見に行ったことがある。その時、私は彼から3フィート離れていて……彼は私を“見た”。なぜだかわからないが、このレコードを作っている間、彼がずっと僕らと一緒にいるというのを私は知っていた」

出典:https://faroutmagazine.co.uk/teenage-bob-dylan-watch-buddy-holly/ジマーマン少年を一瞥したその3日後、バディ・ホリーは帰らぬ人となった。そして同時に、全てのロックンロール・ファンにとって永遠の存在となった。

ディランは、ラノワという類稀な妖力を備えた霊媒を得て、ロックンロールへの深い恩義をじっくりと返し尽くし、その生命を永遠のものとした。よく知られているように、1980年代からから現在まで続けられているボブ・ディランのツアーの名は、「Neverending Tour」である。終わらない旅。ロックンロールとは、フォークとは、ブルースとは、生きつつも死に、死につつ生き続ける、時間と空間を歪ませる、そのようなゴーストの旅であり続ける。2023年4月、Mr. Dは日本にやってくる。彼のコンサートを観ることは、観るものもまたその旅の一員になることを意味する。ロックンロールとフォークとブルースの霊に取り憑かれてから早四半世紀を数える私は、そう確信する。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

Bob Dylan

『Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17』

2023年 / Sony Music

購入はこちら

disk union

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)