【未来は懐かしい】特別編

柴崎祐二・選 2022年リイシュー・ベスト10

ありとあらゆるアーカイブが林立し、傍らで無数の新譜作品が続々とリリースされ、制作者とリスナーの境界線は一層曖昧に混じり合い、その上、それらすべての状況がすぐさまメタ情報へと転じ世界を駆け巡る。このような様相が日々深化していく中で、「過去の音楽を聴く」という行為は、これまで以上にたやすく「現在」へと接続されつつある。そこでは、空間的/時間的な懸隔は、ユーザーの関心の全面的な拡張にとってほとんどなんの制限にもなりえない。現在が即座に過去を照らし、同時に、過去が現在を照らす一方、あらゆる対象物が、「今、ここ」の経験性へと収斂していく(ように感じられてしまう)。

空間性/時間性が溶け出し、歴史が奥行きを失っていくように感じられる中において、しかも、ユーザー自身がカタログの海原の漕ぎ出て自在にプレイリストを作成することが「批評」たりえている今、優れたリイシュー/発掘作品というのは、いったいどういったものなのだろうか。そこには、大まかにいって2つのベクトルを見出すことが可能だろう。

ひとつ目は、既に著述され多くの人々に共有されてきた歴史に再度強調線を、あるいは新たな補助線を引き、ときにその絵図の背景を彩色したりする作品が挙げられる。その代表的な例が、オリジナル収録曲にリマスターやリミックスを施した上で、大量の未発表音源を追加した、オールドロック系を中心とした「歴史的名盤」のアニバーサリー再発だ。パッケージビジネスの黄昏を十分に自覚しながら、それでもなお単なる付加価値の集約を超えた豪華デラックス・エディションを届けようとする試みは、各プロジェクトのアーカイヴ・チームの調査力と丁寧な仕事ぶりによって、確実にその高みを更新しつつある。

2つ目には、既存の歴史著述ゲームの上では広く存在を知られていなかった新たな絵図そのものを(あたかもその絵図が過去ではなく現在に描かれたような錯覚を覚えさせながら)浮かび上がらせるような作品がある。こちらには、いわゆる「オブスキュア系」と呼ばれるものの中で、特に現在(あるいは未来)の音楽シーンに通じる先駆性を湛えており、かつ資料的な価値にも優れているリイシュー/発掘作が主に該当するだろう。

これら双方に、特有の価値と批評性がある。昨今既存メディアで頻発している、十分に共有されあるいは使い古された歴史観の追認でしかないような「ロック・アルバム・ベスト〇〇」といったような企画に飽き飽きしているのなら、前者のようなリイシューを深く味わうことを通じて特定の作品の歴史的意義を新たに捉え直してみるのは、我々にとって単なる「鑑賞」以上の意味を持つだろう。

一方、後者のような作品を手にするという行為は、ある固定的な歴史観なり時間意識からの開放の契機になるのと同時に、その音楽の響きに、「現在のような過去」「過去のような現在」(あるいは「未来のような過去」「過去のような未来」)の重なりを聞き取ってしまう体験を通じて、うまくすれば、ポピュラー音楽ジャーナリズムとその受容論にしぶとくこびりついて離れない、「新しさ」を主要な価値に措定しながらも(往々にして無意識的な)権威主義へと反転しがちな一種のポプティミズム(Poptimism)を中和することにもつながるだろう。オルタナティヴな歴史の書き加えという行為は、その書き「加える」という性質からして、決して後ろ向きでないどころか、漫然と流れるままに肥大化する主流的な「現在」への、横からのカウンターにもなるのだ。そして、これは当然、様々なアイデンティティポリティクス運動が書き加えようとする、「ありえた」歴史記述のための踏み台にもなりうるだろう。

更に、後者のようなリイシュー/発掘の中でも特に優れた作品の場合は、グローバリゼーションの敷衍とローカリティを二項対立的な図式の中で捉えて把握しようとする素朴な音楽観も積極的に撹乱してくれる。

ユーザーの目線に立ってみても、今世界は、グローバリゼーションの敷衍の只中(厳密に言えば、リベラル能力資本主義と、政治的資本主義の全面的な二分化と、その内部の均質化の只中といったほうが正しい。そしてそれはウクライナ戦争の長期化とも無関係ではないのだが)にいるが、その実、あらゆる情報交通の双方向/多方向的な活性化によって、ローカリティに紐付いていた様々な表象が地縛性から浮遊し、各個人によって(それと意識していない場合も含めて)「タグ」のようなコミュニケーション通貨として恣意的に援用されるものとなりつつある。これを、ローカリティや「伝統」の記号化として指弾するのは容易い。しかし今、ローカリティや「伝統」は、デジタルメディアの爆発的浸透と、それが引き起こしているコミュニケーション機会のインフレーションにおいて、歴史性と即物性を表裏に併せ持つ、重みと軽みを同時に伴った概念/意匠として最文脈化されることで、ときに別種のローカリティと誤配的に接合されもする(数年前に話題になった、ピジャブを日本のアニメ・キャラクターの「髪」と見立ててコスプレするムスリマたちを思い出してほしい)。

とすれば、昨今次々と、覇権的な歴史観の想像力を軽々とこえる形でグローバルとローカルが拮抗し融合し輻輳していたことを伝える、知られざる、かつ「グローカル」な音楽が発掘/再評価され、次々と世に出ているのも、ごく納得のいく流れに思われる。今観察される様々なコンヴァージェンズカルチャー的なダイナミズムの祖型は、その実、かねてより各地に脈々と存在してきたのかもしれないという啓示。それこそが「過去が現在につながる」感動のトリガーとなり、我々の耳と目を啓いてくれるのかもしれない。

我々が今、何か特定のリイシュー作品を聴いて、「こんな音楽が過去に存在していたなんて!」と驚かされるときには、おそらくそういう経験が伴っているはずなのだ。そしてまた、その驚きの地点に立ってみることではじめて、各文化の持つローカリティを多様な文脈の中で理解しようとする関心が生まれることもあるだろうし、翻って、世界史的な視点で各地の音楽文化を学ぶことへ誘われることもあるだろう。今の時代の優れたリイシュー/発掘作品は、現在みられるローカリティのコミュニケーション通貨化とそれに伴うコンヴァージェンズ・カルチャー的展開を写し鏡とすることで、我々をしてローカリティの理解へと再帰せしめる。

これは一見、かつて「ワールドミュージック」なる語に見出されてきた、グローバルとローカルの非対立化がもたらす(とされた)風景に近いように思われるだろう。たしかにそうかもしれないが、産業構造の変化に目を向けるなら、一概にそうとも言えない。ソーシャルメディアの浸透などによって次段階の高度情報化を経た現在のポストコロニアル空間においては、1980年代後半以降のワールドミュージックブームの際に見られたような、(パリなど)特定の局地を中間的に経由するような情報交通網やマーケティングのあり方は過去のものになりつつあり、より多方向的な状況が現れてきているように思うのだ。

実際、既存マスメディア産業の限られたエリートたちに一極集中していたかの時代の各種ゲートキーパー構造は徐々に弱体化し、(クラブDJがオーナーを務めるような)様々なインディペンデント系新興レーベルの参入は常態化している。現在においては、様々な権利処理やマスターの運用、資料のリサーチ等において、収奪的な手法は以前にも増して退けられるべきという常識が広く共有されるようになったが、優れたリイシューを手掛ける新興レーベルは、その辺りの問題意識を大前提として内面化している場合がほとんどだ。

だが、一点留保をつけるとしたら、従来のように欧米各国ベースのレーベルが主導する形ではなく、「発掘」対象となる音楽がもとより存在する国や地域の側自身がその音楽遺産をどのように再パッケージし、いかにグローバルな流通網に乗せうるのか、そして、それは可能なのか、という問いは相変わらず存在し続けている。この問題の背景には、情報伝播のコスモポリタン性に比して、今もなお一般的なディストロ構造が「西欧+α」と「それ以外」で(様々な地政学的/国際経済的な事情が絡み合いながら)セグメント化されてしまっていることがあるだろうし、そもそも、なにがしかの録音物を再パッケージ/最文脈化し、地域コミュニティ外へも広く流通させようという発想それ自体が、すぐれて西欧的なものなのかもしれない、という指摘も成り立ちうるわけだ……(ここまでくると、記録再生メディア発展史に潜むイデオロギー性とは何なのか、という議論も立ち上がってくるわけだが、本記事の目的からは逸脱してしまうので、また別の機会にじっくり考えてみたい)。

今年も前置きが長くなりすぎた。

以下は、当連載担当としての独断の元、今年2022年にリリースされた中で重要/好内容と思われるリイシュー/発掘作をチョイスし、ランキング形式で著したものだ(レギュラー連載で取り上げた作品と、公平性に鑑みて、自らが制作に関わった作品は選考対象外とした)。

今年も一年間お読みいただきありがとうございました。来年も、何卒宜しくお願いします。

10

赤尾三千子

横笛/赤尾三千子の世界

ローソンHMVエンタテイメント

国内ニューエイジ系作品の再発もかなりの深度に達しつつある。これは、オーケストラとの共演やNHKの番組の音楽を手掛けてきた横笛奏者・赤尾三千子が、1983年に東芝レコードからリリースしたアルバムのLP再発盤だ。それ以前からディスコ調の楽曲に挑戦していたり、当時流行していた西洋ポピュラー音楽の語法を積極的に取りこんだ作品を発表しているが、本作では、三枝成彰の作曲/編曲を得て、ニューエイジ/フュージョンにグッと接近している。A面は「般若波羅蜜多」と題された組曲で、タイトル通り般若心経が唱えられる……と書くと、かなり厳粛な宗教行事めいたものを想像されるかもしれないが、ヴォコーダーを介した(!)読経のインパクトをはじめ、ベースやドラムも躍動的で、プログレッシブだったりメロウだったりする瞬間もあり、ある意味でかなりポップだ。そのポップさが却って妖しい効果を生み出して、あまり他に体験したことのない音楽が現出している。バッキングには鳴瀬喜博(ベース)や、四人囃子の岡井大二(ドラム)難波弘之(キーボード)らが参加しており、いかにも盤石だ。B面も「竹の園生」と名付けられた組曲形式で、こちらは赤尾の横笛を基軸に、ときおりシンセサイザーが加わるストイックな世界となる。

1980年代当時、伝統音楽とニューエイジ的意匠の接近という現象は、日本に限らず世界的なものだったわけだが、そのような接近(習合といったほうがいいか)が当然のように行われていたという事実に、いわば「アジアン・フューチャリズム」的な想像力の蠢きを感じたりもするのだが……。

購入はこちら(アナログ・レコード)

HMV

9

Ferkat Al Ard

Oghneya

Habibi Funk

ドイツのリイシュー・レーベル《Habibi Funk》は、現在の「ワールド・ミュージック」系再発元の中でも、特に注目すべき作品を多くリリースしている名門だ。以前本連載ではモロッコのポップス歌手ハミッド・エル・シャーリの初期音源コンピレーションを紹介しているが、そこにも書いたとおり、その調査力/キュレーション力はもとより、クリアランス手続きの公正さやアーティストへのフェアな利益配分、付属資料の並外れた充実ぶりなど、現代の「発掘リイシュー」のモデルとなるべき存在といえる。

本作は、2019年にも単独盤がリイシューされたレバノンの歌手、イサム・ハジャリが所属していたバンド、ファーカト・アル・アードが1979年にリリースしたアルバムの再発盤だ。アレンジは、当地の国民的歌手ファイルーズの息子であるジアド・ラバーニが手掛けている。全7曲(アーティストへの希望により1曲が削除、1曲が差し替えられている)を聴いて感じるのは、ブラジル音楽からの明白な影響だ。アラビアン・ポップス由来のスケールやアレンジメントに加えて、ハーモニーやリズムに1970年代のブラジル音楽に通じる要素がかなり色濃く反映されているわけだが、これは、レバノンとブラジルの密接な関係によっているようだ。ブラジルには、レバノン人ディアスポラのコミュニティも形成され、出戻り帰国者も少なくなく、かつ、ベイルートには、ブラジル人アーティストが度々訪れたのだという。このように「サウダージ」的な感覚がある種のミームのように拡散し、各土地でローカライズされるという現象そのものが、なんだかとても感動的に思える。

購入はこちら

Amazon

8

清水靖晃

Kiren

Think! Records / Palto Flats

ジャズサックス奏者という枠組みには到底収まりきらない超ジャンル的な活動を行ってきた音楽家・清水靖晃。これは、高く評価されているソロ作『案山子』(1982年)やマライア『うたかたの日々』(1983年)に続いて1984年に制作されながらも長らくお蔵入りになっていた未発表アルバムだ。プログレッシヴなジャズフュージョンを経て、ポストパンクにも共振した音楽を追求していた時期の作品で、有り体な言い方だが、今から40年近く前に作られた音楽だとはにわかに信じがたい。様々な電子楽器の積極的な使用と、そのサウンドの特異さは、いわゆる「オブスキュア」や「和レアリック」といった文脈で再評価されている様々な音楽の中にあっても群を抜いて個性的なものだ。加えて特徴的なのが、すぐれて自覚的な、「日本的要素」へのアプローチだろう。セルフオリエンタリズムやジャポニズムなど、ある種の戦略性を連想させる語彙を当てはめるにはあまりに肉感的で、伝統的というにはあまりにフューチャリスティック。ポストモダニズムの潮流の中で自らのルーツを改めて見つめ直すという作業は、実のところ1980年代にも数多くの作品で実践されていたわけだが、これほどまで広い視野をもって取り組んだ例は稀だったろうし、その成果は今もなお様々な問いを喚起してくれる。

購入はこちら

Amazon

7

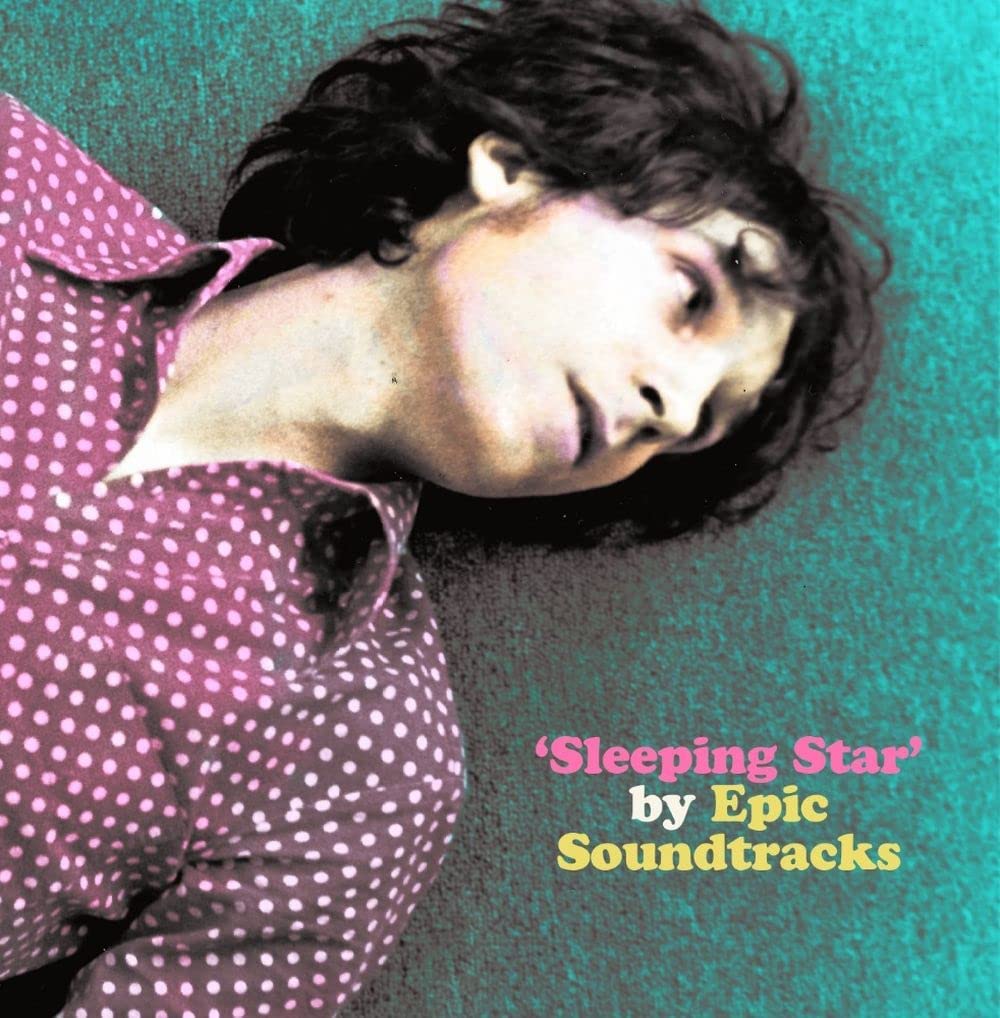

Epic Soundtracks

Sleeping Star

Troubadour

ここ最近よく思うことなのだが、いわゆる「オルタナティヴ・ロック」や「インディー・ロック」という、(とくにここ日本では)一見コスモポリタンな存在だとみなされている音楽ジャンルを、ある種のローカル音楽として捉え直してみると面白いのではないか。それは、「DIY」や「ローファイ」などといった、アティテュードや美学的な要素とは離れた部分で、文字通り特定の地域性/時代性を孕んだ音楽として捉え直してみるということでもある。つまり、オルタナティヴ・ロックとは、ある特定の地域(イギリスやアメリカ等、欧米各地の都市/郊外)で、1980年前後に発祥した一種のフォークロア・ポップなのではないか? と考えてみよう、という話だ。とすると、まるで地と図が反転するように、今までは「なんとなく地味だなあ」などと(個人的に)感じられていたある種のオルタナティヴ・ロックが、とたんにヴィヴィッドに聴こえだす、というのがある。更に、「なんだか派手ではないけど、異様に愛着をいだいてしまう」類の作品が、より一層輝かしく響き出す、というのをここ最近よく経験している。この、エピック・サウンドトラックスによる1994年リリースのソロ作『Sleeping Star』の再発盤を耳にした時も、まさしくそういう感慨に覆われたのだった。スウェル・マップスにおけるポストパンク・サウンド〜ガレージ的な表現を経て、ブリティッシュ・ポップ(というローカル・ミュージック)や、アメリカン・ポップス(というローカル・ミュージック)、ロック(というローカル・ミュージック)への敬愛をにじませながら、頼りなげな声で美しいメロディを歌うエピック・サウンドトラックス。Disc2に収められたデモ音源も最高。

購入はこちら

Amazon

6

Кола Бельды (Kola Beldy)

Белый Остров (White Island)

Ebalunga!!!

ロシア東部ハバロフスクを中心に居住するツングース系の少数民族「ナナイ族」のベテラン歌手/口琴奏者コーラ・ベルドゥイが、1989年にソ連邦国営レーベル《Мелодия(メロディア)》からリリースしたアルバムの再発盤だ。まずはその強烈アートワークに興味を惹かれたのだが、内容もホントにすごい。ナナイ族の民謡を基本レパートリーに、それを現代風にアップデートすることを企図されているようで、シンセサイザーやライン直のエレキギターがふんだんに用いられ、プログレッシヴかつコールドウェイヴ風のアレンジが施されている。鉄のカーテンを超えて旧共産圏各地に様々な欧米産ポップスが(主に非公式な形で)流入していたのは今では広く知られていると思うが、伝統歌手の吹き込みに(ニューエイジ調ならまだしも)こうした先鋭的な要素が取り入れられていたという事実に衝撃を受ける。西欧産ロックのファンの我田引水的な例えになってしまうのを承知でいえば、イタリアのゴブリンや、初期《4AD》のポストパンク作などに通じる魅力がある。また、何よりベルドゥイの歌唱や、楽曲自体のリズム、スケールも大変興味深い。

今年は、山中明著『ソ連ファンク: 共産グルーヴ・ディスクガイド』(パブリブ)という、大変ディープなディスクガイドの刊行もあった。旧共産圏に残された優れたレコードのリイシュー/発掘は今後も加速していくはずだ。

購入はこちら

Amazon

5

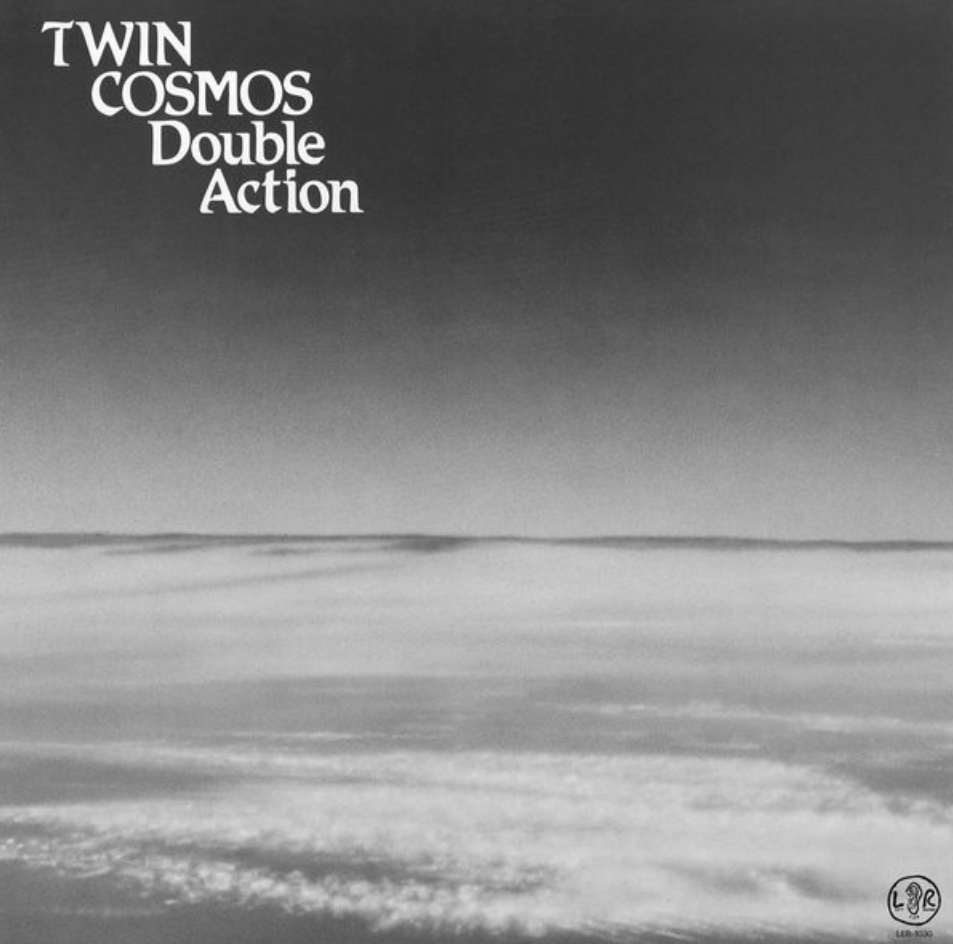

Twin Cosmos

Double Action

Left Ear Records

数年前、私が最も信頼するDJ/ディガーの一人であるTatsuhiko Sakamoto氏がこのレコードをSNSで紹介しており、それ以来どうしても聴いてみたかったのが本作。既に述べたとおり、様々なジャンルの和モノレコード発掘が加速していく中、自主制作レコードの世界は今最も熱い領域になってきているが、本作の再発はまさにそういう状況を象徴するような出来事に思う。

TWIN COSMOSは、三重県四日市市出身の双子、伊藤安人・守人兄弟によるユニットだ。1982年に自主リリースした本作は、ごく限られた数が家族や友人に頒布された以外にはほとんど一般に流通することもなく、歴史に埋もれていった。A面を守人が、B面を安人が制作しており、それぞれまったく異なった音楽性が志向されている。昨今の感覚に合致するのは、コズミック〜ニューエイジ色の強いA面だろう。プリミティブなシンセサイザーがふんだんに用いられ、その音色の親密さは、ビバリー・グレン・コープランドの作品を彷彿させる。フィールドレコーディングの導入も実に効果的で、かつて確かに存在した「ある時間」の匂いや情景が、聴く者にも直に伝わってくるような迫力に満ちている。作曲自体はフォークやニューミュージックを思わせる比較的穏やかなものだが、ブレッド・アンド・バターに通じるような爽やかなハーモニーが素晴らしい。B面の安人サイドは、打って変わって英語詞によるストイックなギター弾き語り(+フィールドレコーディング)で構成されている。こちらも、いわゆる「ローナーフォーク」として出色のもので、否応なしに胸へ迫ってくる。

購入はこちら(アナログ・レコード)

disk union

4

裸のラリーズ

The Oz Tapes

Temporal Drift

2021年のオフィシャルサイト開設から、水谷孝の訃報(既に2019年に逝去していたことが知らされた)、元メンバーの久保田麻琴による数々の証言、オフィシャル・リイシュー盤リリースの報、更にはリスニング・パーティーの開催まで、裸のラリーズにまつわるこの間の動きは、少し前までは考えもつかない、まさしく怒涛の展開をみせてくれた。メディアミックス、というのは死語かもしれないが、そうした展開があの裸のラリーズをめぐって繰り広げられているのがなんとも不思議で、かつ興奮させられた。そういう感慨を皆が抱かざるをえないほど、ラリーズは長いこと「伝説」以外の何者でもなかったわけだが、個人的に一連の展開にとてもワクワクさせられた理由には、その伝説が強化されていくのではなくて、「解体」されていくように感じられたというのがある。伝説性の解除というのもまた、有効な歴史の再記述でありうるし、おそらく、裸のラリーズがその音楽の表面に堆積させてきた数々のかさぶたを脱ぎすてるためには、このような方法が最適だったのだろうとも思う。実際、もう一度裸になった裸のラリーズの音楽は、2022年の私の耳にとって、驚くほどみずみずしく響いてきたのだった。当時久保田麻琴とやりとしていたノートが詳らかになったことで、サイケデリック・ロック狂乱の時代に水谷が何を美しいと思い、何に惹かれていたのか、その嗜好性が身近に感じられたのも良かった。そしてまた、(賛否両論もあったようだが)各作品のリマスタリングも私は十分に楽しんだ。

ここでは便宜上、代表して2LP盤の『The Oz Tapes』を挙げたが、他アーティストの未発表パフォーマンスも収録したボックス『OZ DAYS LIVE ’72-’73 Kichijoji The 50th Anniversary Collection』、更には『’67-’69 STUDIO et LIVE』『MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés』『’77 LIVE』の一斉再発を含む、ラリーズ再生プロジェクト全体に敬意を表する。

購入はこちら(アナログ・レコード)

Amazon

3

Charles Stepney

Step on Step

International Anthem / rings

《Chess》の専属のスタッフとして、ザ・デルズ、ロータリー・コネクション、テリー・キャリアー、マディ・ウォーターズらの作品でアレンジ/プロデュースを手掛け。アース・ウィンド・アンド・ファイアーの発足にも関わり、1976年の『Spirit』まで、グループにとって欠かせない共同制作者として活動したアレンジャー/コンポーザー、チャールズ・ステップニー。

これは、そんな彼が1960年代後半から1970年代半ばにかけて密かに録りためていたホームデモをまとめた発掘音源集である。当然、十八番のストリングスも、ヴォーカルも(一部を除いて)聴かれない、非常にシンプルなものだ。

原始的なリズム・ボックスやシンセサイザーを交えた「密室ファンク」や「宅録ソウル」などと形容されるサウンドが、現代の音楽家によってこぞって制作され、評価されている趨勢。あるいは、DAW普及後、明確な美学をもってあえて「ローファイ」や「アナログ」な手触りをもつ音楽が追求されている状況。更には、ジャズと先鋭的なビートミュージックが交差し、豊かな成果を結んでいる様。本作には、これらの潮流と響き合う「知られざる過去」が隅々まで詰まっている。プリンス、ディアンジェロ、マッドリブ、スティーヴ・レイシー、モッキー、サム・ゲンデル、カルロス・ニーニョ、ボビー・オローザ、小沢健二、坂本慎太郎……リストは際限なく続く。このアルバムは、上に挙げた様々なアーティストの音楽をずっと昔に予見していたようですらある。

日本盤に封入された冨田恵一氏によるライナーノーツも本当に素晴らしい。溢れる愛をもって楽曲の魅力に迫っていく筆致は、いちライターとして大変刺激を受けた。

購入はこちら

Amazon

2

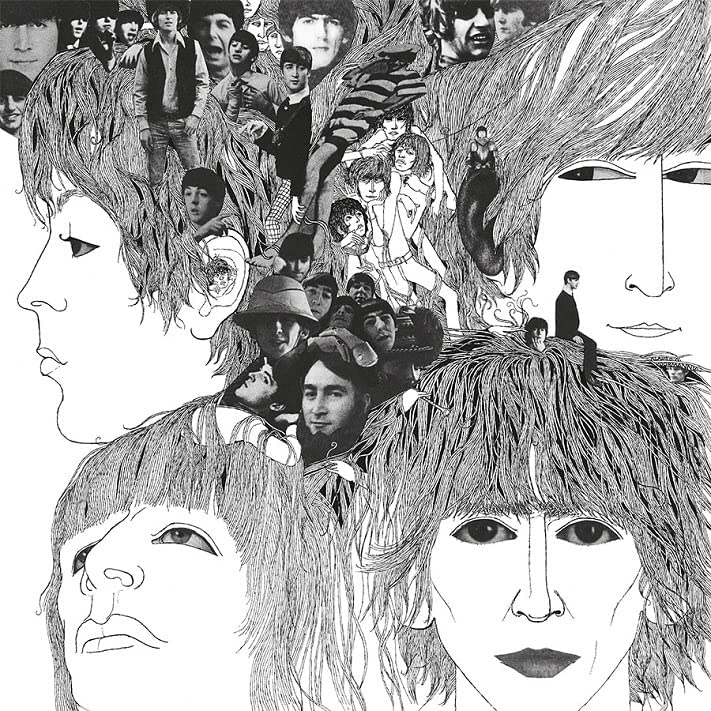

The Beatles

Revolver (Special Edition)

Apple / Universal Music

今ではビートルズの最高傑作とする声も少なくないが、『Revolver』の評価がぐんぐん上がってきたのはいつごろなのだろうかと、折りに触れて考える。「チェンバーポップ」的なものが上昇してきた1990年代か、もしくはポストロック勢が気を吐いた2000年代か。あるいはその後のインディー・ロック全盛期か。もしくはもっと前、1980年代のサイケ・リバイバル期からか。多分、全て正解な気がする。というのも『Revolver』は、どの時代の「今」とも簡単に接続できる全方位的な回路が予め内蔵された作品として、常にその存在意義を(折々のジャーナリズムの助けを受けながら)アップデートしてきたからだ。おそらく、同じ「歴史的名盤」の『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』ではこうはいかなかったのではないかと思う(その話に深入りすると戻ってこれなくなるので、また別の機会に)。

2022年に登場したこのスペシャルエディションの一番の売り物は、これまでのプロジェクトと同じく、プロデューサーのジャイルズ・マーティンとエンジニアのサム・オケルによって新しいミックスが施されているとう点だろう。しかし、このリニューアル版『Revolver』では、マルチテープをもとに精細なリミックス作業を行うのは困難であることが着手前から分かっていた。というのも、この時代(1966年当時)のビートルズは、いまだ4トラックのレコーダーを使用しており、当然ながら通常の方法ではそれ以上に各楽器/ヴォーカルをセパレートした上で新たなミックスをすることができないからだ。ここで登場したのが、映画『The Beatles:Get Back』制作に際してピーター・ジャクソン監督の音声チームが開発した音声分離技術だった。ざっくりいうと、同一トラック内に折りたたまれた別の楽器の音を遡って分離させる技術で、これまでも別のプログラムが運用されてはいた。しかしジャクソンのチームは、コンピューターに各メンバーの発する音を読み込ませ自動学習させることで、その精度を飛躍的に向上させたのだった(その目覚ましい効果は、『The Beatles:Get Back』を観れば明らかだ)。

この新たな「デミックス」のプロセスを経た音は、決して目を剥くような驚きに満ちたものではないかもしれない。しかし、動かしがたいと思いこんでいた各楽器のバランスが調整され、ぐっと分離感を増したミックスには、リイシューという営みが確実に次なる段階へ突入したのだと思わせる革新性が息づいている。またしても『Revolver』は、今度は技術論的な面から、「今」と繋がる極めて太い回路を開通させたというわけだ。

この技術の今後の発展いかんで「過去の音楽」という概念/外殻自体が大きく変容していくだろうことは容易に想像できるので、その意味でも象徴的な作品として記憶されていくだろう。

なお、この「デミックス」の浸透が招来するであろう様々な可能性や、そこに潜む問題点については、ライターのimdkm氏執筆の記事に詳しくまとめられている。様々な示唆に富んだ素晴らしい記事なので、ぜひとも一読をオススメします。

購入はこちら

Amazon

1

長谷川孝水

日々の泡

Great Tracks

このレコード、ちょっと個人的な思い入れが強すぎるので、うまく紹介できるかどうか心もとない。本作『日々の泡』は、シンガー・ソングライター長谷川孝水が1983年に《Epic Sony》からリリースした唯一のアルバムで、発売当時は残念ながら目立った注目を集めることなく、長く限られたファンの間でひっそりと聴き継がれてきた、「幻の作品」だ(過去に一度だけCD化が実現するもすぐに市場から消えてしまった)。

その後、《Light in the Attic》編集のコンピレーション盤『Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds Of Japan 1980-1988』(2021年)に収録されるなど、海外のマニアからも密かに注目を集め出し、いよいよ今年、ソニーの「オーダーメイドファクトリー」企画を通じてLP化が実現した。

全曲の作詞作曲は長谷川孝水自身が務め、彼女のデビューのきっかけとなった第一回『フレッシュサウンズコンテント』東北大会で審査員をつとめていたチト河内がプロデュースを担当している。バッキングには、稲葉国光(ベース)や、市川秀男(ピアノ)ら、河内が声をかけたジャズ系のミュージシャンが集っている。

まず、長谷川孝水の歌声である。耳にした瞬間、こんなにも切なく胸の奥に滑り込んでくる歌声は他にない、と感じた。それは私だけだろうか。いや、実際この歌には、「感じ方は人それぞれ」をさらりと超えてくる圧倒的な力が潜んでいるように思えてならない。表面上の質感はそれぞれぜんぜん違うかもしれないが、私にとっては、例えば斉藤由貴の歌声を聞いた時、ポコペンの歌声を聴いた時、ブロッサム・ディアリーの歌声を聴いた時、ピチカート・ファイヴ在籍時の田島貴男の歌声を聴いた時、タウンズ・ヴァン・ザントの歌声を聴いた時、ニック・ドレイクの歌声を聴いた時、チェット・ベイカーの歌声を聴いた時、アート・ガーファンクルの歌声を聴いた時………それらそれぞれの時間に生まれる感情の欠片が美しく結晶したような、とにかく愛おしくて哀しい、不思議な気持ちが自分の内側で生じるのを感じる。壊れそうだからこそ強くて、美しすぎるからこそ喪失の気配を感じてしまう、そういう両面性が、幾重にも重なってそこに佇んでいるような声なのだ。

彼女の書く曲、そして歌詞も素晴らしい。ジャズやブルース、フォークを下敷きにしながら、フックのあるメロディが散りばめられていく。ボリス・ヴィアンから拝借したアルバムタイトルからもわかるように、日常の機微を高精細のカメラで写しとったような言語感覚は、よくある「半径数メートルの世界」の描写とは全く異なっており、事物の存在そのものの不可思議性に直接触れるようなスリルに満ちている。

そしてまた、彼女をバックアップするチト河内らの演奏がまた素晴らしい。1980年代の喧騒とは全く隔絶した、というかそもそも最初からそんな世界が存在することを知らないような、完全に超空間的/超時代的なサウンドなのだ。生演奏をベースに、奥ゆかしいエレクトロニクスがにじみのように加味される。この奇跡的な塩梅を見事にすくい取る坂元達也のエンジニアリングも本当にすごい!

長谷川孝水はこのアルバムの録音時、自身の深刻な健康問題に立ち向かっていたのだという(そしてそれは今もなお続いているという)。そんな中で記録された声、曲、演奏、空気、日々の泡。長谷川本人へのメール・インタビューを交えた松永良平氏のライナーノーツには、その辺りのことが詳しく綴られており、涙なくしては聴けない。

購入はこちら

Amazon

(以上、文/柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)