「以前の俺はかなり傲慢で自己中心的だった。それも時と共に変わっていった」

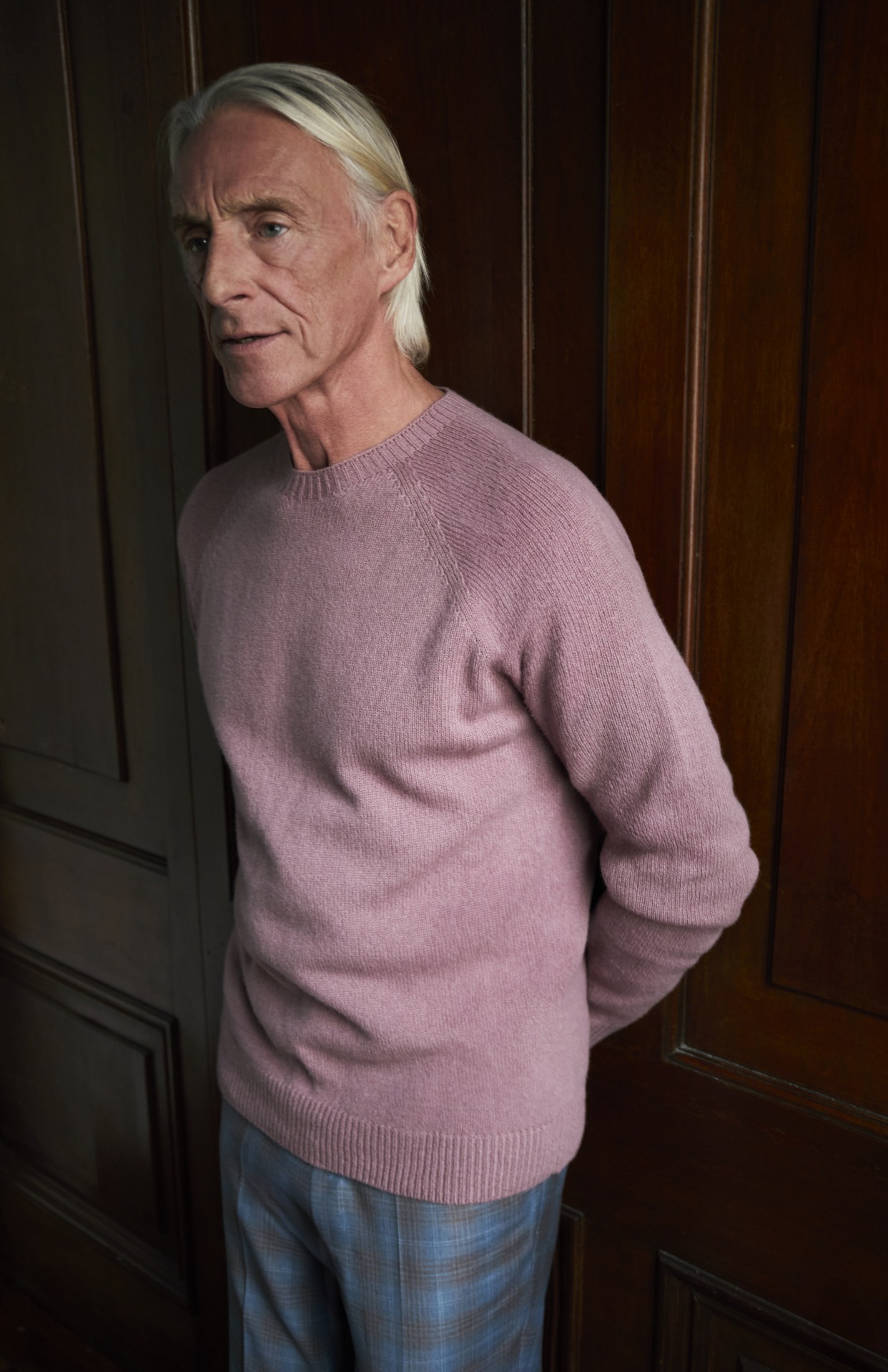

66歳にして自らをピークに持っていったポール・ウェラーが語る変わらないこと・変わったこと

あなたは現在のポール・ウェラーについて、どれだけのことを知っているだろう。70年代から80年代はザ・ジャム、ザ・スタイル・カウンシルとして、90年代からはソロとして、英国の音楽シーンにおけるアイコンであり続けるウェラーだが、あるタイミングから聴かなくなった、もしくは過去の作品を繰り返し聴くようになったという方が多くなっていったように思う。恐らくは2008年の『22 Dreams』あたりを境にして、徐々にウェラーの音楽から遠ざかっていったのではないだろうか。かつての「The Changingman」や「Peacock Suit」のような、いかにもシングルらしい曲が少なくなっていき、サウンドの傾向もソウルな面が減衰し、エクスペリメンタルな面が目立つようになっていたのがこの頃だ。そして、その傾向は2017年の『A Kind Revolution』まで続いていく。

転機が訪れたと感じたのは、2018年の『True Meanings』だ。ザ・マグネティック・ノースのメンバーで、シンガー、ソングライター、マルチ・インストゥルメンタリスト、コンポーザーとして多才に活躍するハンナ・ピールとの出会いが、メロディメイカーとしてのウェラーを再び呼び覚ましていった。ハンナがコンダクトするストリングスが加わったことで、楽曲がオーガニックでジェントルな傾向となっていき、ソウルフルな面も戻っていく。彼女とのコラボレートは、絶え間なくこの17作目となる『66』まで続いている。そして、2008年からのサウンド探究と、ハンナが参加してからのソングライティングの変容が絶妙なバランスで親和し、ついにピークを達するときがやってきた。自らの年齢をタイトルに刻んだ『66』で、ウェラーは全キャリアを通して、最も充実した時を迎えた。

その『66』は、スティーヴ・クラドックを始めとする自身のバンドの面々に加えて、ノエル・ギャラガー、ボビー・ギレスピー(プライマル・スクリーム)、サッグス(マッドネス)、リチャード・ハーレー、ドクター・ロバート、アーランド・クーパー(ザ・マグネティック・ノース/アーランド&ザ・カーニヴァル)、クリストフ・ヴァイラン(ル・シュペールオマール)、セイー・シー・シー、ジョシュ・マクローリー(元ザ・ストライプス)、スティーヴ・トリッグス(ストーン・ファンデーション)らが参加。自身のスタジオであるブラック・バーン、そしてアビー・ロードでレコーディングされた楽曲は、遠ざかっていたファンを呼び戻すだけのみずみずしい求心力があり、同時に新たな一面に魅了されることだろう。そして、『Stanley Road』に並ぶ傑作だということにも気付くはずだ。奇しくも『Tanley Road』と『66』のアートワークを手がけたのは、サー・ピーター・ブレイクである。

(質問・文/油納将志(British Culture in Japan) 通訳/新堀真理子)

ニュー・アルバム『66』のアートワークを手がけたピーター・ブレイクと語るポール・ウェラー

Interview with Paul Weller

──『Fat Pop』は『On Sunset』がリリースされた2週間後にはできていたそうですが、この『66』は時間をかけて制作されたように感じます。『66』を制作するにあたって、どんなイメージを抱いていたか、どんなアルバムにしようかと考えていましたか?

Paul Weller(以下、P):何も考えていなかった。アイデアはなかった。単純に曲を書いて、20曲くらい書き溜めていたかな。それをこのアルバムのために12曲に絞り込んだ。コンセプトといったものは何もなかった。アイデアは何も持っていなかった。長い間かけて書かれた曲だからね、2年くらいかな。曲を書いては録音して、それを仕上げていくという作業だった。だから、特にコンセプトというものはなかった。書いては仕上げていくといった具合で、何も考えていなかったのが正直なところだ。12曲に絞っていくまでは、アルバムにするということさえも考えていなかったしね。だから、コンセプトを持って作っていたわけではなくて、単純に曲を書いていただけなんだ。それで、1枚のアルバムにした。

──12曲に絞った時の基準はあったのですか。

P:良い曲ということだ。そうだといいけど。それだけだよ。

──アルバムのティザー映像であなたは「すべては実験だ。たくさんの音楽的アイデアが詰まっている」と語っていました。私自身としては『Sonik Kicks』から『A Kind Revolution』までがサウンドの可能性を探求するための実験期間で、『True Meanings』からはハンナ・ピールのストリングスが加わったことで、かつてのメロウさやソウルのフィーリングが戻ってきたよう感じました。その路線を拡張していった『On Sunset』と『Fat Pop』を経て、この『66』で、『Sonik Kicks』から音楽の旅がいったん目的地に達したと感じたのですが、いかがでしょうか。『66』はここ10年近くの集大成的なアルバムであり、最も完成度が高いと感じました。

P:そういうことは考えていなかったけど、そうかもしれないな。次に作る作品はかなり違った内容になるはずだ。同じようなアルバムは作れないと思う。だから、集大成と言えばそうなのかもな。おそらく次はまったく異なったアルバムを作ると思う。約束はできないけどね。将来の大きな計画を立てているわけじゃないからさ。何も考えていないんだ。物ごとはなるようになるものだ。

──このアルバムに影響を与えている要素は何でしょう?

P:影響ね……今回はもっとオーケストラのサウンドが影響している内容になっている。何曲かは、その響きが映画のようだと思うんだ。サウンドそのものが映画的で、「My Best Friend’s Coat」とか「A Glimpse Of You」とかさ。どうかな。そうじゃないかな。

──『66』と名付けたのは、その年齢に達した感慨的な思いによってではなく、66という数字が語呂が良かったからでしょうか?

P:そうだな……それ以外に思いつかなかったんだ。他のタイトルが思い浮かばなくて、『66』というタイトルで十分だと思った。66という文字が視覚的によく見えるのはわかっていたから、それでこのタイトルに決めた。そういうことなんだけど、良くわからないな。コンセプトはなくて、その時の思いつきだから。

──66歳というのは、あなたにとっては通過点に過ぎない?

P:そう、他と変わらない1年だ。

──そして、『Stanley Road』以来となるピーター・ブレイクによるアートワークとなりましたね。

P:それは、タイトルが決まって、どんなデザインが良いかを思い描いた時に自然とピーターのことが思い浮かんだ。彼のスタイルが合っていると思った。古い遊園地で使われている文字のようなデザインがぴったりだって。だから、ピーターに依頼するのが自然な選択だったんだ。

──アートワークの右下に“Peter Blake”とサインがあって、まるで彼のアルバムのようでおもしろかったのですが、本当は“Paul Weller”と記されるはずだったのでは? と邪推してしまいますがいかがでしょう?

P:俺はそれを気に入ってるんだ。そうしてくれと頼んだわけじゃないんだけど、ピーターが自分でそうした。まるでアート作品そのものだ。最高だね。

──「Ooh Do U Fink U R」に続いて、サッグスが参加しています。「シップ・オブ・フールズ」は穏やかな曲調ですが、この激動の時代を自らの信念をもって恐れずに突き進めというサッグスのメッセージが込められているように感じます。

P:サッグスのこの歌詞は、俺に送ってきた時にはまったく違う内容を書いたものだった。俺がここでその内容を説明することはできない。彼のストーリーだからね。俺にとっては、この歌詞が送られてきたのはまだボリス・ジョンソンが首相だった時期で、彼の歌詞を読んでボリス・ジョンソンとその取り巻きのことを想像した。この国のクロニズム(縁故主義)とかさ、パブリックスクールの男子校生徒たちのことをね。保守党はさ、パブリックスクール出身者たちのクラブみたいなもんで、政治が一般的にそうなっている。俺はサッグスはそういう歌詞を書いていると思ったんだ。政治的な意味として捉えていた。でも、彼は全然違うことについて書いていたんだ。だけど、それはどうでもいいんだ。それが解釈の美だからね。人々が自分独自の解釈をすればいい。音楽でも、文学でも、何であれね。書いている人がどういう意味で書いているかは重要ではない。自分にとって何を意味するか、それをどう解釈するかが重要なんだ。そういうことだ。

──「Rise Up Singing」が再録音されて収録されたのには驚きました。旧友ドクター・ロバートとの共作で、「You Are The Best」を思わせるこの曲を、自分のアルバムにも収録したのはすばらしい楽曲だからだと思いますが、この曲はどのようにして生まれたのでしょうか。

P:バッキング・トラックと歌詞の一部を彼からもらって作った曲で、歌詞の一部をアレンジし直して、メロディの一部も変更した。主旋律を書き直して、彼の書いた歌詞も少し手を入れてみた。部分部分、変えてみたんだ。単純にそういうことで、彼の送ってきたバッキングトラックを基に作った曲だ。それがあるアルバムに収録された。彼はモンクス・ロード・ソーシャルというグループをやっていて、彼がそのグループの作品に収録するためだけの曲だった。でも、そのアルバムが話題になることもなかったし、リリースされたことでさえも知られていなかったんじゃないかな。それで、この曲を無駄にするのはもったいないと思って、この曲を再録音した。きっとモンクス・ロード・ソーシャルのヴァージョンは知られていないだろうからね。

──おそらく知られていないでしょうね。

P:そうだよな。知らぬ間に出て消えていったって感じだから。それじゃあもったいない良い曲だと思ってね。

──また、「Soul Wanderling」にはボビー・ギレスピーが参加しています。

P:この曲のバッキング・トラックをボビーに送って、これに合う歌詞を送ってくれと頼んだ。そしたら、1時間後に歌詞を送ってくれたんだ。そうやって出来た曲だ。それだけだよ。

──すでに曲はできていたのですね。

P:というか、バッキング・トラックは出来ていて、メロディもあった。歌詞はなかったから、ボビーにバッキング・トラックを送った。俺がラ・ラ・ラとメロディを歌っているトラックをね。それでボビーが歌詞を送ってくれたんだ。ノエルとの「Jumble Queen」も同じで、ノエルが歌詞を書いてくれた。どの曲も同じだよ。俺がバッキングトラックを送って、歌詞を書いてもらうっていうパターンだ。そうやって今作もコラボした。

──なるほど。また、かつてプライマル・スクリームがメンフィスでレコーディングした『Give Out But Don’t Give Up』のアーシーなテイストや、スティーヴン・スティルスの「Love the One You’re With」のフィーリングに通じる楽曲ですが、こうした曲が先行トラックになるのも久々の気がします。あなたもおっしゃったように、ボビーとの作業はスタジオに一緒に入ったわけではなかったんですよね。

P:そうなんだ。テクノロジーのおかげさ。そういう風に作業できるのもテクノロジーのおかげだ。自分がすぐに何かを人に送ることができて、彼らもすぐに何かを送り返してくれる。素晴らしいことだよ。お互いが空いている日に会う約束をするような必要もないんだから。Covidの時期と同じだ。あの時もレコーディング作業を続けて『Fat Pop』を作っていた。ほとんどがリモート作業だった。ドラマーにトラックを送って、それに合わせて彼が演奏して、ギタリストにも同じようにトラックを送って、彼がそれに合わせて演奏してくれた。そういう作業は全員が同じ部屋にいるのとは違うけど、結構そうやって作るのが俺は好きだった。即座に作業できるからね。そういう側面が好きだったんだ。郵便で贈り物を受け取るような感じで、誰かに何かを送って、何かを送り返してもらう。願わくは、それが最高の品である。そういうやりとりは好きだね。いいと思う。

──メンフィスっぽいサウンドというのはどう思われますか?

P:俺にはそうは聴こえないけど、そうなのかもな。どうなんだろう。

──では、この曲のサウンドはどのように作られたのでしょうか。コンセプトとかイメージはあったのでしょうか。

P:自分が持っていたアイデアをバンドに聴いてもらって、それを基にバンドで少し演奏してみて作り上げていく。レコーディングも短時間で終えるんだ。

──セイ・シー・シーはニューヨークのトリオですが、どのようにして知り、どのようにして彼女たちは参加したのでしょう?

P:俺が彼女たちの音楽が好きで、YouTubeか何かで彼女たちを見たんだと思う。とにかく、彼女たちの曲を何曲か知っていて、彼女たちのハーモニーや歌声がこの曲に合っていると思った。バッキング・ヴォーカルをレコーディングしてもらうのに彼女たちがふさわしいと思ったんだ。それで、彼女たちに連絡を取って、ラッキーにも《Glastonbury Festival》に彼女たちが出演していて、彼女たちに1日休みがあった時に来てもらった。彼女たちの声が好きなんだ。彼女たちが歌うのに最適な曲だと思ったんだよ。

──また、ハンナ・ピールとのコラボも数作を数えるようになりました。もはや、あなたのバンドの一員としての存在感を放っていますが、彼女と出会ったことで、あなたの作品にオーケストレーションが加わることが増えてきました。数作を経て、なお彼女とコラボを続ける理由を聞かせてください。

P:最近の数枚ではオーケストレーションをもっと使用しているのは確かだね。彼女との作業は楽しいし、彼女のやることはとてもいいと思う。彼女にどうして欲しいかを伝えて、それは毎回じゃないんだけど、それを後は彼女に任せておいて、自分はそこにいずに他のことをやりに行くことができるような存在なんだ。任せておけば、いいものができるとわかっている信用のおけるミュージシャンだ。音楽的な意味においてね。一緒に作業していて最高で、彼女は自分が何を得意としているのかをわかっている。

《Abbey Road Studio》でレコーディング中のポール・ウェラーとハンナ・ピールが語る『66』──今作はさらにゲストが多彩になりました。彼らとの作業で印象に残っていることは?

P:うーん、自分がこのアルバムを作っていた時のことは忘れてしまったよ(笑)。ぼんやりとしか覚えていないな。そうだなぁ、《Abbey Road Studio》でアルバムを聴き直している時にストリングを聴いた時は特別だったな。でも、なんて言ったら良いのか、思い出深い瞬間と言っても、次々と新しい作品が生まれていく中で1枚1枚のことは特に覚えてはいないんだ。印象深い瞬間というのはないな。俺にとってはどれもが同じに思える。今年は昨年になり得るし、2年前は5年前なのかもしれない。良くわからないよ。

──こんなに多くのゲストを迎えると最初からわかっていましたか。

P:そんなに大勢いるかな? どうだろう、曲作りにおいてはそうかもな。といっても、同じ部屋にいてコラボしたわけじゃないから。それほど多くのゲストには参加してもらっていないと思う。ほかのアルバムでもっとゲストが参加している作品もあるよ。今作は曲作りにおいてはそうだけどね。2曲ほど、ジョシュ・マクローリーも参加してくれてギターとベースを弾いてくれている。でも、演奏しているのは俺と俺のバンドがほとんどだね。後はさっきも話したセイ・シー・シーかな。それくらいだ。いや、他にもいたな。ふたりほどいる。90年代初頭に一緒にプレイしたマックス・ビーズリーとかもビブラフォンを弾いてくれている。それとジャッコ・ピークもだ。彼は80年代後半、90年代初頭で一緒に仕事をした。今はまた俺のバンド・メンバーでもある。彼はサックス・プレイヤー、フルート・プレイヤーだ。彼らとのレコーディング・セッションは良かったな。思い出深いセッションだった。当時は9月で天気も良くてさ。それまで10年近く一緒に演奏してなかったから、彼らと一緒に演奏できたのはうれしかったね。

──66歳を迎えようとしている今、この年になって気付いたことはありますか? 音楽でも私生活でもかまいません。

P:痛みを感じることが多くなった。身体が以前よりも痛くなる(笑)。妙な感じだが、何かおかしくも思える。歳を重ねるごとに、運が良ければ、知恵も付く。知恵が付くのに遅すぎるってことはあるのかな。それは難しいところだ。年齢を重ねるごとに自分のことが好きになっている。以前よりも自分自身に満足しているし、多くのことに対して心穏やかでいられる。良いことだよ。若い時にこういう風に感じられたら良かったのかも、とは思うけど、そうはいかないものだ。そこまで行くのにはいろんな経験を必要とするから。それと、以前とは違うルックスだ。毎日自分の顔を見ては、シワがどんどん増えていっている。名声に対する意識や虚栄心も以前とは違う。それ以外は以前と変わらない。これまでやってきたことをやっているだけさ。アルバムをリリースしてツアーに出るっていうね。俺の人生はほとんどそうやって過ごしてきた。そういった意味ではそんなに変わったことはないけど、自分自身が変わっていっているのはわかるよ。見かけもそうだし、事によっては自分のアティチュードもそうだ。歳を取ってアティチュードは完全に変わった。酒をやめてからは、14年くらい前のことだけど、ほとんどすべてにおいて良い方向に変わった。アティチュードと見方だ。自分の周りのすべてと深いつながりを感じている、宇宙や地球とかとね。そういったこととのより深いつながりを感じているし、謙遜の力を学ぶことは人生にとって良いことだと思う。自分が持っているものに感謝して謙遜さを学べたら、それは幸運だ。長生きできたなら、こういった感覚に到達すると思う。俺が若かった頃は、そういうことは何ひとつ理解していなかった。以前の俺はかなり傲慢で自己中心的だったけれども、それも時と共に変わっていった。

──娘さんのリアも今作に参加していますね。彼女もミュージシャンとしてのキャリアを歩み始めましたが、何かしら助言することもあるのでしょうか?

P:彼女が求めてきた時にはね。それ以外は助言なんてしない。彼女の人生で、彼女のキャリアだからさ。そうは言っても、彼女がどう思うか尋ねてきたら、それには答える。でもさ、音楽業界に関しては、俺は何もアドバイスなんてできないよ。俺が活動し始めた頃とはまったく違うビジネスになっているから。あまりにも違うんで、俺も今となっては何がどうなっているのかわからない。俺の考え方は古いからね。アルバムを作って、ツアーに出る、そしてアルバムを作って、ツアーに出るっていう世界だ。だからさ、今、どうやったら成功するのか、どうやったら契約を手にできるのかなんてまったくわからない。未知の世界だ。あそこにいるふたり(インタヴューしている部屋の後方にいるレコード会社担当者)の方が良くわかってるよ。でも、リアが助言を求めてきたら、もちろん、俺はそうしてあげたいと思っているよ。

──そのリアは母親のD・C・リーのアルバムにも参加していました。そのアルバムはミック・タルボット、スティーヴ・ホワイトも参加しており、つまりあなたを除いたザ・スタイル・カウンシルの顔ぶれが揃った作品となりましたが、お聴きになりましたか。

P:素晴らしい内容だと思ったよ。ディーが自分の好きな音楽のアルバムを作ったことを俺はとてもうれしく思った。ジャズ・ファンクやディスコのアルバムだ。彼女の得意とする音楽だ。だから、彼女がそういうアルバムを作ったのは喜ばしいことだと思った。商業的な内容ではないかもしれないけど、本心から作りたいと思って作ったアルバムなのがわかる。自分のやりたい音楽を作っていて、心からそうしたいと思っている時には、それがその音楽から伝わってくるものだ。素晴らしい作品だよ。そう思ったね。

──『66』がリリースされてからの日本でのツアーも待ち遠しいです。

P:1月に行ったばかりだから、半年後にまた俺を観たいとは思わないんじゃないかな。来年また行けたらうれしいよ。6年間くらい日本には行ってなかったからな。Covidの前から。だから、1月に訪れた時には久しぶりで楽しかったよ。いつもは行かない仙台や札幌にも行ったからね。東京と大阪っていうのが常だから。違う都市を訪れるのは楽しいよ。東京だけじゃなく、他の場所に行けてうれしかった。

──最後に、ファンにはこの新譜をどのように楽しんでもらいたいですか。

P:単純に楽しんでもらえたら。それだけで満足だよ。

<了>

Text By Masashi Yuno

Photo By Nicole Nodland

Interpretation By Mariko Shinbori

Paul Weller

『66』

LABEL : Polydor / Universal Music Japan

RELEASE DATE : 2024.5.24

購入はこちら

Tower Records /

HMV /

Amazon /

Apple Music