《Now Our Minds are in LA #4》

ヨット・ロックとして再評価されるネッド・ドヒニー

LAの憂愁を含んだその「朽ちゆく美」

LAのシャイニー・サイドを象徴する音楽シーンとして、今も昔も多くの人がまっさきに思い浮かべるのは、イーグルスやジャクソン・ブラウンらを中心とした70年代の「ウェスト・コースト・ロック」だろう。ビーチ・ボーイズやザ・バーズ、あるいはエレクトラ・レコードの諸アクトから綿々と続くカリフォルニア・コネクションから発展し、アサイラム・レコードというフレッシュな環境のもとで完成したこのムーヴメントは、アコースティック・ギターやコーラスの多用など、そのカラッとブライトなサウンドによって特徴づけられている。

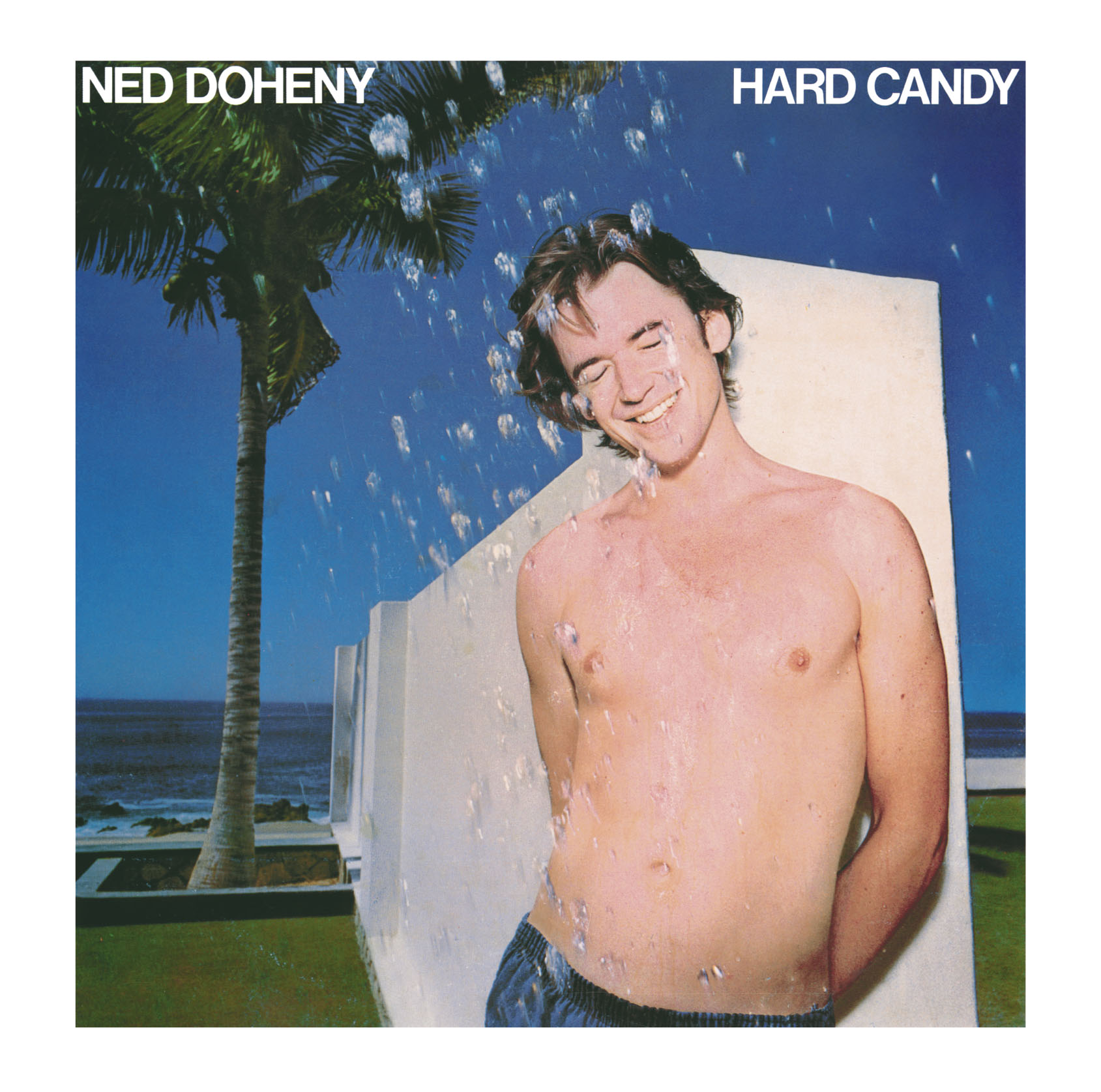

ネッド・ドヒニーは、数多のウェスト・コースト系シンガー・ソングライターの中にあって、近年最もダイナミックな再評価に浴した人物といえる。日本では、かねてよりセカンド・アルバム『Hard Candy』(76年)がAOR系の定番作として聴かれ継がれてきたこともあって意外に思われるかもしれないが、US本国での知名度はここ10年ほどの「再発見」を迎えるまで、かなり限られたものだった。

このリヴァイヴァルを形成したのは、既に様々なところで語られている通り、日本国内でAORといわれていた音楽が2000年代以降「ヨット・ロック」という価値観のもと本国でも見直されたこと、また2014年に、その流れを受けて、「現代的」視点でのリイシュー・ワークに定評がある米《Numero》より未発表曲を含むコンピレーション・アルバム『Separate Oceans』がリリースされたことが決定的だった。並行して日本国内でも、かつてのAOR的聴取に加え、坂本慎太郎のレコメンドに象徴的だったように、現シーンに通底する「ミニマルな密室ソウル作」としてネッド・ドヒニーの音楽を味わおうとする機運の高まりもあった。また、長らく国外では廃盤だった前述『Hard Candy』や、日本のみのオリジナル・リリースだったサード・アルバム『Prone』(79年)が英《Be With Records》よりLPリイシューされたり、2017年には同レーベルからロンドン/LAを拠点に活動するプロデューサー、ケニー・ディッキンソンによる『Prone』収録「LABOR OF LOVE」のリミックス版12インチが、翌2018年にも「Think Like A Lover」をUKのバレアリック名レーベル《Claremont 56》主宰であるポール・マーフィーがリミックスした12インチがリリースされるなどした。またそれと並行して、81年にチャカ・カーンが取り上げ大ヒットした「What’Cha Gonna Do for Me」の共作者でもある元アヴェレイジ・ホワイト・バンドの盟友ヘイミッシュ・スチュワートとUK公演を行い、翌2018年には来日の上サマーソニックに揃って出演、ビルボードライブ大阪と東京で公演を行うなど、その注目度はピークに達したのだった(私も東京公演を観覧したが、会場内には多くの若いファンも目立った)。

「驚くべき」と形容すべきこうした「再発見」を経て、今やクラシックとして定着した感のあるネッド・ドヒニーの音楽の魅力を、この機会に改めて考えてみよう。そのためにはまず、彼の出自と、彼の音楽を育んだLAの環境にフォーカスするのが正道だろう。

ネッド・ドヒニーは1948年、在カリフォルニアの石油王たる名門財閥ドヒニー一家に生まれた。子供の頃から音楽に親しみ、1957年、クリスマス・プレゼントのアコースティック・ギターを手にしてからはギター演奏の魅力に取りつかれることとなる。裕福な家に産まれたがゆえ、家族の交友関係も華やかで、姉は女優のキャンディス・バーゲンと交流を持つなど、「セレブリティ」な生活を送っていた(クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を観た方なら、映画の舞台となったベネディクト・キャニオンにおける裕福な若者たちによる喧騒を思い出してもらえればわかりやすいかもしれない。のちにはネッド・ドヒニー自身ベネディクト・キャニオンに邸宅を構えている)。

60年代末から、ジャクソン・ブラウンやグレン・フライ、JDサウザーといった後のスターたちと懇意にし、一時はジャクソン・ブラウンを含むグループの構想も持ち上がりリハーサルを重ねたが頓挫。ジャズ・サックス奏者のチャールズ・ロイドのグループへ加わったり、自身の高級オフロード車を駆って全米各地やUKを横断、デイヴ・メイスンやキャス・エリオットと意気投合するなど、まさに(この時期のLAの発信基地的存在であったライブハウスの名とも重なるがごとく)「トルバドール」的「自分探し」を送っていたようだ。少し意地悪く言ってしまえば、潤沢な恒産の後ろ盾ゆえの放蕩、というころかもしれないが、しかし、このような優雅さと甘美が彼の音楽に色濃く滲んでおり、またそれがために他に得難いナイーヴな品格を獲得しているようにも思う。イーグルスの面々や叩き上げのLAロッカーたちの音楽と彼の音楽を隔てる、この「ノーブル」な味わい。言うなれば、ジェイン・オースティンの小説を読むときのような、あるいはマノエル・ド・オリヴェイラの映画を味わうときのような……「うっとりとしたメランコリー」というべきものを感じる。

こうした部分を彼ならではの魅力と考えるとき、アコースティックでシンプルなアンサンブルを中心としていたセルフ・タイトルのファースト・アルバム(73年)にもまして、やはり続く『Hard Candy』こそがネッド・ドヒニーの本領発揮と目すべき作品だろう。シャイニーでブライトなカリフォルニアの風景が、憂愁を含んだ夜のシティ・ライツに浸される、その「朽ちゆく美」のようなもの。甘いラブ・ソングを歌っていても、どこからか漂い来る「良き時代」の終焉の予感(そこに、かつて彼の先祖が築いた「アメリカン・ドリーム」の変遷と凋落をみてしまうのも避けがたい)。この点において、同時代の大ヒットであるイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」(76年)に歌われる「1969年以来、“スピリット”を切らしている」というニヒリズムとも共振すると思われるし、彼の音楽がなぜ2010年代になって復権したかということも朧げながらに見えてくるようだ(ドラスティックな社会変化が進行中の2020年に際して、こうした心性がどのような意味合いを持ちうるかは、また別に考えるべき事柄だろうが)。

ちなみに、皮肉にもその後、『Prone』の本国でのリリース見送りや失恋、親友の事故などの不幸が矢継ぎ早に訪れることになり、ネッド・ドヒニー自身にとっても深い憂愁の日々が現実のものとなってしまうのだった。しかし、そんな中請われて行った日本での遠征公演で思いがけなく接したファンの熱烈な歓迎などを経て心身を回復、ドヒニー家の財産管理などと並行して、散発的な音楽活動も続けていくことになるのだった。

88年からは日本のポリスターからの誘いによって、何枚かの日本限定流通作も制作している。これまであまり熱心に聴かれてこなかったように思うこれら諸作の出来栄えも素晴らしく、未聴の方は是非チェックしてみてほしい。70年代諸作にあった甘やかなメランコリーは薄らいだようにも思うが、特に88年の『Life After Romance』などは、この時代ならではデジタル・シンセサイザー&デジタル録音バリバリのサウンドで、むしろ現在のファンにとっては好ましく鑑賞できるかもしれない。相変わらず肩肘を張らず、いい意味で「趣味的」な「LAの貴公子」ぶりを聴かせてくれる。

LAの光と影。ネッド・ドヒニーの音楽を豊かにしてきた諸要素は、今も形をかえて同地の音楽に様々な彩を投げかけていると感じる。(柴崎祐二)

Text By Now Our Minds are in LAYuji Shibasaki

Ned Doheny

Hard Candy

LABEL: Columbia

RELEASE: 1976年

購入はこちら

Amazon / Tower Records / HMV / iTunes