「ここ数年で私たちのヒーローや友人たちの多くが去っていった。それは必然的な旅のようなものだ」

テデスキ・トラックス・バンドとして来日したデレク・トラックス インタヴュー

2023年10月に4年ぶり、5回目の来日を果たしたテデスキ・トラックス・バンド。デレク・トラックスというスーパー・ギタリストと彼の妻であるヴォーカル/ギターのスーザン・テデスキを中心にしつつ、12人編成のビッグ・バンドでブルーズ、ロック、ジャズ、R&B、ゴスペルなどを縦断する彼らのコンサートは、アメリカン・ミュージックの魅力を凝縮したエンターテイメントと言っていい。

COVID-19のためにツアーを休止した期間にはメンバー・チェンジがあり、2022年6月からほぼ4ヶ月連続リリースとなった一連のアルバム『I Am The Moon』シリーズの制作があった。メンバー全員の見せ場を作っていく最新ツアーのステージ作りは、バンドの新しいバランスを感じさせるものだった。デレク・トラックスのギター・プレイの素晴らしさは言うまでもないが、新作中のインストゥルメンタル・チューン「Pasaquan」や「Midnight In Harlem」のイントロダクションのソロ・ギターなどには、今の彼のフレッシュな挑戦性を感じた。

以下は、東京公演の初日の翌日、ホテルのティールームでのデレク・トラックスとのざっくばらんな会話である。

(インタヴュー・文/高橋健太郎 通訳/丸山京子 ライヴ写真/土居政則 アーティスト写真/David McClister)

Interview with Derek Trucks

──昨夜のコンサートを観ましたが、中盤はあまりスライド・バーを使わず、意外に思いました。これは昨晩がたまたまそうだったんでしょうか、それとも今回のツアーの傾向なんでしょうか?

Derek Trucks(以下、D):いや、昨夜がそうだっただけだと思う。セットリストは毎晩違うからね。明日の夜は多分、逆になるだろう。

──「Pasaquan」ではギブソンのセミ・アコースティックを弾きましたね。

D:ES-335を使った。あの曲にはES-335が合う何かがあるんだ。

──チューニングも違うんですか?

D:そう、Dに下げている。だから、あの曲だけES-335を使うんだ。

──「Pasaquan」はSUS4のコードをベースにしていて、そのオープンな雰囲気が良いですね。私もSUS4のコードのそういう空気感が大好きです。

D:いいね。あの曲はオールマン・ブラザーズ・バンドの「Mountain Jam」からインスパイアされたところがある。

──でも、中間部では一転してブルージーで激しいソロになる。この曲のアイデアはどんなところから生まれたんですか?

D:この曲は、COVID-19で休止したバンドを再結成する時に、生まれた曲なんだ。新しいドラマーのアイザック・エディが初めて僕らと一緒にスタジオに入った頃だ。「Mountain Jam」を聴くように彼に言ったよ。アルバムを作っている間も、週に1度か2度、この曲をジャムっていた。そして、ある日のレコーディングの終わり頃、みんながいい気分になっているときに、一回だけスタジオで演奏してみた。良い録音ができたと思う。この曲を演奏するのは本当に楽しいんだ。バンドにとってもいいトレーニングになる。ドラマー達はあの曲は夜遅くには演奏しないでくれと頼むんだ。テンポが速くて、キープするのが大変だから。

──「Pasaquan」はジョージア州にある実在の場所だと聞きました。エキゾチックなペイントがされた家と庭がある。

D:60年代から80年代にかけて、一種のアウトサイダー・アーティストだった人の家なんだ。私の友人のブルース・ハンプトン大佐の友人だった。彼の名前はエディ・オー・マーチンといって、彼の家が「Pasaquan」と呼ばれていたんだ。

──そこを訪れたことがあったんですか?

D:その場所のことは12歳か13歳くらいに大佐から聞かされて、知っていた。でも、ずっと忘れていたんだ。大佐が死んでから思い出した。それでパンデミックで休みができた時に、子供達と見に行ったんだ。ファンタスティックな場所だったよ。だから、この曲は大佐とその周辺の人々との思い出がこめられているとも言える。古いエコーのようなもの。60年代から70年代にかけてのディープ・サウスのね。オールマン・ブラザーズ・バンドはみんなが知っているけれど、もっとアンダーグラウンドなミュージシャン・サークルもあって、大佐はその一員だった。とても小さな世界だったけれど、僕もその仲間入りをさせてもらったんだ。

──昨夜の「Midnight in Harlem」には長いギターのイントロダクションがありました。シタールのような繊細なサウンドで、以前と比べても、発展したものに思えました。アメリカン・ミュージックのイントロダクションであのようなインド音楽的な演奏をするというのはユニークですが、それは意識的なものですか?

D:昨夜はそうなってしまった。インドのクラシック音楽の感覚を探求できる空間になった。そして、それをケビ・ウィリアムズに手渡した。彼はテナー・サックスで同じ空間を表現した。ああいうことをやる理由のひとつは、演奏しているとバンドのサウンドがラウドになっていく。それをリセットして、小さく親密な空間を作るのに良いんだ。それが僕にとっては、インド音楽への愛を探求する機会になった。でも、日によっては、違う音楽的なことが起こることもあるし、まったくイントロなしで、あの曲を演奏することもあるよ。いろんなジャンル、いろんな場所があって、自由に行けばいい。いつも行く必要はない。決めるのはステージに上がってからなんだ。そしてバンドは瞬時にそれに対応する。彼らはそれが本当に上手い。だからみんな聴いてくれる。時には首をかしげたりするかもしれないけれど、聴いているうちに何が行われているか分かってくる。私たちはラッキーだよ。そうやって、みんなが集中して聴いてくれるから。

東京公演でのデレク・トラックス(撮影/土居政則)

東京公演でのデレク・トラックス(撮影/土居政則)

──貴方のインド音楽への興味はどのようにして生まれたんですか?

D:最大の影響を与えたのはアリ・アクバル・カーンだ。カリフォルニア州サン・ラファエルにアリ・アクバル・カレッジ・オブ・ミュージックという学校があって、何度か見学に行ったんだ。教室で彼が教えるのを見ていただけだけれど。彼のコンサートも何度か見た。その後、彼の息子のアラーム・カーンと友人になった。彼はセロードという楽器の演奏者で、アメイジングだよ。近いうちに、彼と一緒にレコーディングをしたいと思っているんだ。

──それはバンドのゲストとしてですか?

D:いや、彼にはアルバム『Revelator』の「These Wall」という曲に参加してもらったことがあるけれど、次は全く違うものになると思う。前から考えていることがあるんだ。

──あなたは偉大なブルース・ロック・ギタリストの一人だと思いますが、同時に他のブルース・ロック・ギタリストにはない感覚を持っています。ジェフ・ベックのトリビュート・コンサートでの「Good Bye Pork Pie Hat」を観ましたが、ブルース〜ロック〜ジャズといったジャンルを突き抜けて、アラブや中近東の音楽にも近づいていくのが貴方らしい表現だったと思います。

D:ありがとう。ジョン・サイプというドラマーがたくさん教えてくれたんだ。彼はブルース・ハンプトンとアクアリウム・レスキュー・ユニットというバンドをやっていた。初期の頃のデレク・トラックス・バンドと一緒にツアーしたこともある、彼がアリ・アクバル・カーンもヌスラット・ファテ・アリ・ハーンも教えてくれた。そのお陰で扉が開いた。フレットレス楽器とスライド・ギターの共通点に気がついた。即興的な音楽で、私の好きなジャズとも共通点があるけれど、それとは異なる場所にも行ける。いくつかのメロディーは音階が上昇する時にのみ機能して、下降する時には別の音階になるとか、そういう方法論に惹かれるんだ。リズムのルールを頭の中で回転させるのも楽しいよ。何百年も前に作られたメロディーの美しさもあるし、パワフルな音楽だ。10代の終わり頃はそういう音楽ばかり聴いていたから、インプロヴァイズしている時に、思い出すことがたくさんある。

──ヴォーカルのメロディーをギターで弾いてみたこともありますか?

D:イエー。それこそが本当にすべてを解き放ったきっかけのひとつなんだよ。アリ・アクバル・カーンの学校で彼は楽器演奏者全員にヴォーカル・クラスを受けさせていた。演奏する前にメロディーの歌い方を学ばせるんだ。そのアイデアが気に入った。あと、オールマン・ブラザーズにも参加していたアラン・ウッディーというベース奏者がいて、彼がオーブリー・ジェントというセイクリッド・スティール奏者のレコードを教えてくれたんだ。アーフリー・レコードから出たアルバムだったと思う。「Amazing Grace」という曲での彼のスティール・ギターは女性が歌っているかのようだった。フレットレスの楽器は繊細な微小音や抑揚を取り入れることができる。それが私にとっても突破口になった。

──ジェフ・ベックはフレットのあるギターで同じことをやっていましたね。スライドを使わず、女性が歌っているかのような演奏をする。

D:そうなんだよ、ジェフ・ベックの「Good Bye Pork Pie Hat」を聴いていると、彼がスライドを弾いているように思うところがある。でも、彼はベンドしたり、アームを使ったりして、それをやっている。ずっと以前からね。そういう意味でも彼を尊敬している。あの曲を学ぶのは本当に楽しかった。チャーリー・ミンガスの曲だけれど、ジェフのヴァージョンは本当に特別なんだ。だから、トリビュートでそれを演奏するのは大変なことだった。彼の昔のバンドとともに、正統にそれを引き継ぎ、かつ、正しい方法でそこから脱する演奏をすることはね。バンドにとっても、ジェフが亡くなってから演奏していなかった曲だから、感慨深い時間になった。強烈な体験だった。

──先ほど、ブルース・ハンプトンの話が出ましたが、貴方が世界各地の音楽を取り入れることができたのは、彼の影響もあるのではないでしょうか?

D:そう思うよ。彼はともかくルールを破ること、自由であることを追求した。そして、物事を違った角度から見直した。若い頃に彼に会ったことで、普通ならやらないようなことをやってみたり、普通なら自分の範疇に入らないようなものを聴いてみたりすることに許可が与えられたんだ。それから、残酷なまでに正直であり続けること。毎回、新しいフレッシュなアプローチを試みること。彼は言葉にはすることなく、それを教え、伝えていた。大佐のことをよく知っている僕の周囲のミュージシャンは、みんな同じように思っていると思う。

──彼からの影響はテクニカルなことよりもスピリチュアルなものだった?

D:まさしく、そうだよ。彼の演奏はテクニカルなものではなかった。彼は優秀なギタリストの演奏は好まなかったように思う。ジョン・リー・フッカーのようなごまかしの効かないギターが好きだったんだ。もう一人、彼が好きだったのはラルフ・タウナーだ。純粋なものが好きだった。ブルースは唯一無二の信じられないくらいユニークな人間だった。彼は何にでものめりこんでいた。

──ブルース・ハンプトンに捧げた曲はありますか?

D:いくつかあるよ。彼の70歳のバースデー・コンサートにスーザンと僕は参加していた。そのステージで彼は心臓発作で倒れたんだ。その時、僕はすぐそばに立っていた。アルバム『Sign』の最後に入っている「The Ending」はそのブルーズが亡くなった夜のことを歌ったものだ。

テデスキ・トラックス・バンド 東京公演の様子(撮影/土居政則)

テデスキ・トラックス・バンド 東京公演の様子(撮影/土居政則)

──昨年の4枚組の大作『I Am The Moon』はアラブ起源の古い叙事詩『Layla and Majnun』にインスパイアされて、曲作りを進めたということですね。スフィズム(イスラム神秘主義)にもとづく神秘的な物語をテーマにするというのは、異例のことに思えましたが、今年、リアノン・ギデンスが作曲に関わった『Omar』というオペラがピューリッツァー賞を獲得しました。これは1831年にオマー・サイドというノース・キャロライナのイスラム教徒の奴隷が書いた自伝を元にしたオペラです。アメリカン・ミュージックとアラブ〜イスラム起源の文化との関わりに、新しい光が当たりつつあるように思います。

D:今の流れとして、そういうことがあるのかどうかは分からないけれど、僕達はタイミング良く、その物語に出会ったんだ。シンガーのマイク・マティソンがこれをみんなで読んでみようと言い出したのがきっかけだ。パンデミックの中だったから、そういうことができた。

──ブルーズのルーツは、西アフリカの砂漠に接するサバンナ地帯のイスラミックな弦楽器音楽であるという説もあります。

D:そうだね。サンハウスやチャーリー・パットンといった初期のブルーズ・ミュージシャンのルーツを辿っていくと、アフリカに遡るけれど、それは弦楽器音楽だった。というのは、アメリカに入ってからは、アフリカンはドラムを取り上げられてしまった。ドラムは遠距離通信の道具だったから、奴隷主はそれを恐れたんだ。だから、奴隷達には弦楽器しか選択肢がなかった。それも住んでいた小屋の壁に針金を一本くくりつけただけのような。その一弦楽器をスライドで演奏したんだ。ガラスでも金属でもそのへんにあるものなら、スライドになった。アフリカの音楽は多くはハイライフが基本で、ほとんどはメジャー・キーで、三連符や6/8拍子が多いよね。それがアメリカに到達すると、暗くて重くなる。リズムが変化する。

──西アフリカの沿岸地帯のハイライフ的な音楽はあまりアメリカの音楽に似ていません。内陸のサバンナ地帯に行くと、イスラム文化の影響が強くあり、アメリカのブルーズに近い響きの音楽があります。

D:海抜ゼロに近い地域と標高の高い地域では音楽の響きが違うということもあるね。山間部の音楽はなぜかピッチが高い。アパラチアの音楽がそうだ。ツアーしていると、特定の場所では音楽がどのように聴こえるかに気づくことが多い。特に野外フェスティヴァルではね。あと、時間によっても変わるんだ。日中のサウンドチェックと完全に太陽が沈んでからではね。伝統的な楽器の多くは特定の場所で特定の響きを持っている。でも、それをその場所から引き離すと同じようには鳴らない。

──場所と音楽の響きの関係、興味深いですね。『I Am The Moon』ではバンドのメンバーの多くが作曲に参加し、レコーディングに長い時間を費やしました。これは貴方達にとって、異例のことだったともいますが、そこからツアーに戻った時に、その経験が役立ったことはありますか?

D:ツアーができなくて、それは恋しかったし、ツアーに戻ってみたら、バンドがとても良い状態で、以前よりもさらに楽しめるようになった。ツアーに戻った時には新しいマテリアルがたくさんあった。バンドと一緒に作った曲だから、それをすべて演奏することはとても気分が良い。でも、他にもやりたい曲はどんどん出てくる。だから、毎夜、退屈することはない。

──(今回のツアーは)東京でも4公演あります。

D:毎晩、違う曲を演奏するよ。今はバンドにとって特別な時期で、というのも、年齢差のある新しいメンバーが入ってきた。自分の年齢の半分のメンバーがいるというのは奇妙な体験だ。僕は自分が最年少のメンバーであるバンドでたくさん演奏してきたから。

──一番若いメンバーは誰ですか?

D:ベースのブランドン・ブーンで、彼は昨日、誕生日で27歳になった。次はドラムのアイザックで30歳だ。若い彼らはショーが終わると、ジャズ・クラブを探しに行く。いつも音楽を聴いて、新しいことを見つけて、それをバンドに持ち込んでくる。これは素晴らしいことだ。アイザックは15、6歳の頃に私のソロ・バンドをよく観に来ていたんだ。私たちの曲を聴いて育った人間がバンドにいるというのは不思議だね。アイザックと演奏していると、彼がヨン・リコ(デレク・トラックス・バンドのドラマー。2019年に死去)の演奏を聴いてきたのが分かって、嬉しくなる。アイザックはエルヴィン・ジョーンズのようにもなれるし、トニー・ウィリアムズのようにもなれる。音楽一家の出身で、知識も凄い。ニューオーリンズで育っていて、親族全員が教会のミュージシャンか、ブルーズ・ミュージシャンか、ジャズ・ミュージシャンなんだ。先頃、亡くなったラッセル・バティストとも親しかった。数ヶ月前までアイザックはラッセルと一緒に演奏していたんだ。先日、オールマン・ブラザーズのジャイモーが観にきてくれて、アイザックの演奏に興奮したと電話をくれたよ。

──昨晩のコンサートでも、ニューオーリンズ的なシンコペイトしたビートが強化されたと思いました。ドクター・ジョンのカヴァーもありましたし。でも、カヴァーする曲の作者はほとんど故人になりました。そのことをどう感じていますか?

D:この数年、私たちのヒーローや友人、さらには同時代の人たちの多くが去っていった。それは必然的な旅のようなものだと感じている。彼らの音楽を継承していかなければという責任も感じるね。でも、常にそれを行うことはできない。前進していかなければならないから。私が幸運だったのが、多くのヒーローたちと一緒に演奏する経験を持てたことだ。ドクター・ジョン然り。

──昨夜はデレク&ザ・ドミノスの「Bellbotom Blues」 を演奏しましたが、この曲では貴方はエリック・クラプトンのソロを完全コピーして弾きますね。観ている私も高校生の時のような気分になりました。

D:誰かの曲を演奏する時に、ソロをコピーして弾くなんて、私たちはしないんだけれど、なぜか、この曲ではそうしなければいけない気がする。そのくらい印象深い、曲と一部となっているソロだから。

──でも、昨夜はピッキング・ハーモニクスが多めでした。ああ、これはロビー・ロバートソンの追悼も入っているのかなと思いました。

D:ああ、そうだね。少し入っていたかも。

──ツアーから戻ったら何をしますか?

D:自分たちのスタジオの改装を進めているんだ。古いニーヴ・コンソールを手に入れたんだけれど、今のスタジオのコントロール・ルームはそれには狭すぎるので、新しい部屋を造らなければいけない。私たちはビッグ・バンドなので、ミキシングしたり、聴いたりする時にもみんなが入れるスペースが必要なんだ。

──ツアーだけじゃなくて、レコーディングも人数がいると大変なんですね。

D:私たちの会計士はこれを管理するのはクレイジーだと頭を抱えている。紙の上では何の意味もないからね。でも、私たちは家族のようなもので、そこにはたくさんの個性がある。ツアーではたくさんのホテルの部屋とフライト・チケットが必要になるが、それでもこれに勝る経験はないんだ。できる限り、長く続けたい。引退するまでやり続けることが許されたらと思っている。もっとも引退しないミュージシャンもいるよね。こないだ、ウィリー・ネルソンと演奏したんだ。1ヶ月前に90歳になったとは信じられなかったよ。彼のサウンドは素晴らしい。鋭いアタックがある。バスで一緒に移動してる時まで演奏するんだよ。本当に信じられなかった。仕事をし続けることで、若さを保てるんだと思ったよ。

<了>

Text By Kentaro Takahashi

Photo By Masanori Doi, David McClister

Interpretation By Kyoko Maruyama

Tedeschi Trucks Band

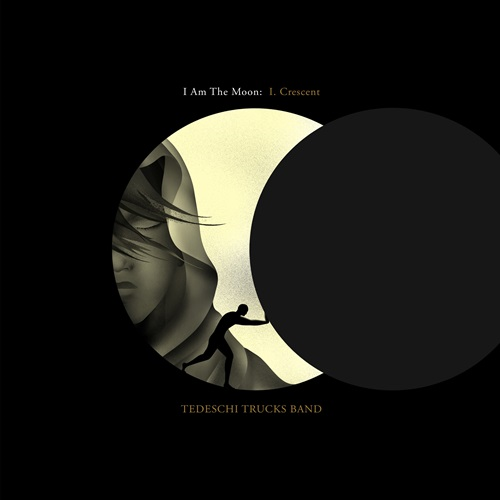

『I Am the Moon : I. Crescent』

LABEL : Swamp Family Music / Concord / Universal Music Japan

RELEASE DATE : 2022.06.03

購入はこちら

Universal Music Store

Tedeschi Trucks Band

『I Am the Moon : Ⅱ. Ascension』

LABEL : Swamp Family Music / Concord / Universal Music Japan

RELEASE DATE : 2022.07.01

購入はこちら

Universal Music Store

Tedeschi Trucks Band

『I Am the Moon : Ⅲ. The Fall』

LABEL : Swamp Family Music / Concord / Universal Music Japan

RELEASE DATE : 2022.07.29

購入はこちら

Universal Music Store

Tedeschi Trucks Band

『I Am the Moon : Ⅳ. Farewell』

LABEL : Swamp Family Music / Concord / Universal Music Japan

RELEASE DATE : 2022.08.26

購入はこちら

Universal Music Store