「もう受けなくてもいい、やりたいことやるんだ」

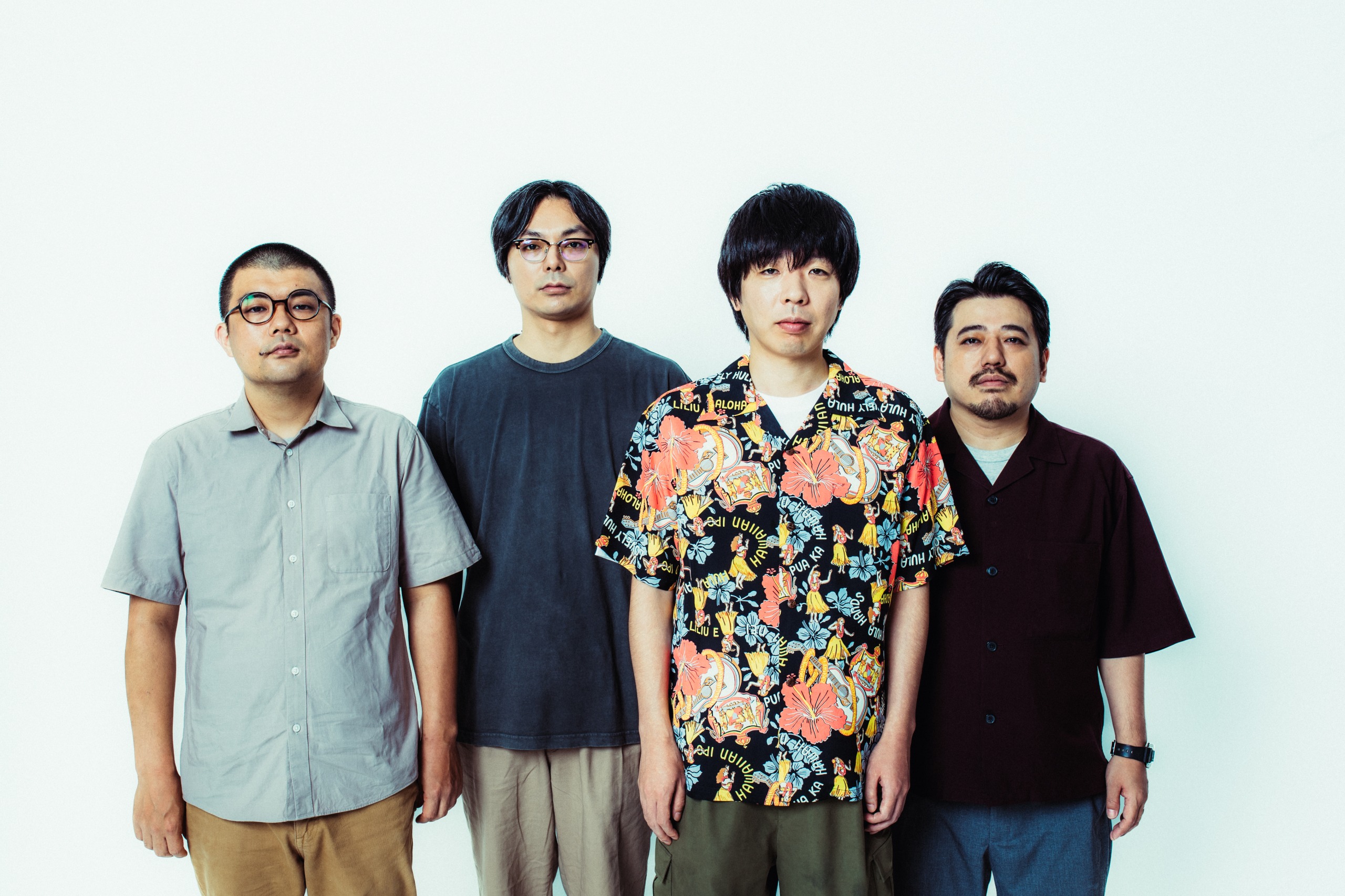

トリプルファイヤー新作『EXTRA』発売記念インタヴュー vol.1

鳥居真道

前作『FIRE』(2017年)との間の大きな違いの一つは、ギタリストでコンポーザー(作曲)の鳥居真道が一人のプレイヤーとしてはもちろんのこと、一人の熱心なリスナー、音楽ファンとして圧倒的な存在感を放つようになったことだ。多くの方がもうご存知だろう、鳥居は現在ライターとして定期的に多くの媒体で執筆をしている(この『TURN』でも健筆を奮っていただいている。http://turntokyo.com/writers/masamichi-torii/)。彼の文章にはいくつもの魅力があるが、特に話し言葉にも似た柔らかでわかりやすい表現で、飄々と核心をついてくる筆致にあると言っていい。音楽を体系的に聴く姿勢もあれば、その知識も豊富、何より勉強熱心だし、メジャーもインディーも、名盤とされるものもレアグルーヴも、オーセンティックなものもエクスペリメンタルなものも、色眼鏡なく向き合う柔軟性が読み手に充足感を与える。にも関わらず、単に器用な万能選手というわけではなく、ギタリスト、作曲家という目線から専門性ある見方ができるし、ウィットに富んだ言葉で、カミソリのように鋭い論調を展開する利発さに富んでいて、でもどこか斜に構えているというか、アイロニカルで鬱屈しているところも見え隠れしていて……まあ、とにかく、鳥居の文章はチャーミングなのだ。私もこういう文章を書くようになって何十年と経つが、鳥居はもしかすると近年で最も嫉妬してしまう文章書きかもしれない。

トリプルファイヤーの新作『EXTRA』は、そんな鳥居のライターとしての……いや、人としてのと言ってもいいかもしれないが、そのチャーミングさが素直に反映されたアルバムとも言ってもいいだろう。マイクを手にする吉田靖直の横で、黙々とカッティングを繰り返す彼のギターから、ハッとさせられるリフやフレーズが飛び出してきて全身が熱くなった経験がある人は多いだろうが、そこには、とにかく楽しんでやりたいことをやっているだけ、というストイックな横顔もあれば、絶対に面白いことをやっているんだ、と自負するような横顔もある。メロディアスでポップなフックを持った曲が増えている一方で、今作はそんな鳥居と、メンバー4人のバンドとしての覚悟と、これが自分たちだと宣言していけるような腹づもりが垣間見える作品だ。そういう意味では過去全てのアルバムの中で、最もしなやかで聴きやすいかもしれないが、最も屈強で骨太な作品だと感じる。

吉田がベースの山本慶幸、ドラムの大垣翔と結成したトリプルファイヤーも今年でキャリア18年。鳥居が加入してからも14年が経過した。だが、約7年ぶりとなる新作『EXTRA』は、成熟、進化などと言うありきたりな言葉をスルリとかわしてしまう。全曲、鳥居の作曲(作詞は吉田)。レコーディングは2020年の年末から始めて、2021年の夏ぐらいまで。その後、紆余曲折を経て、ようやくリリースまでこぎつけた。沼澤成毅(Key)、シマダボーイ(Per)、池田若菜(Fl)、PLASTICMAI(Vo)が参加。録音は馬場友美、ミックスとマスタリングはイリシット・ツボイが担当。ジャケットはイラストレーターの谷端実が手掛けている。まあ、ともかく、「2024年はトリプルファイヤーの新作がリリースされた年」、それに尽きるのです。まずは鳥居真道のインタヴューをお届けする。

(インタヴュー・文/岡村詩野 Photo by cherry chill will.)

Interview with Masamichi Torii(Triple Fire)

──長い間……本当に長いこと待ちました。ようやくこうしてリリースされたことをまず喜びたいと思います。とはいえ、もう5年くらい前からライヴで演奏している曲もあるんですよね? どのような流れで今に至ったのか、少し振り返ってもらえますか?

鳥居真道(以下、T):いや、ほんとにかかりました(笑)。2017年ぐらいからやってる曲とかもあるんで、かなり古い曲も含まれている感じですね。

──2017年というと、前作『FIRE』がリリースされた年です。

T:そうです。だから実際は『FIRE』の延長って感じなんです。レコーディングはもう終わっていて、(イリシット・)ツボイさんに1年ぐらいミックス作業を待たされてたので(笑)。だから今となってはちょっと最新型のトリプルファイヤーとはたぶん違う。実は『FIRE』の頃からライヴとかどんどん大がかりになって、小回りが利かなくなっちゃっていたんです。ライヴでも録音でも(演奏する)人がどんどん増えて、曲も展開が多くて、大作主義というか、長いし、大変みたいな感じになっていって……。

──それにはどういう意図があったのですか。

T:4人でやることに限界を感じていて。それで、シマダボーイにパーカッションで入ってもらったり、鍵盤とかフルートとかも入ってもらって、いろんな楽器、たくさんの人を入れて賑やかにやりたいという気持ちがあったんです。4人での演奏に新鮮味がなくなっていたんですかね……『FIRE』が完成して、バンド自体はいい感じだったし、評判も良かったんですけど、やっててあまり手応えがないというか。それで外部のいろんな人を呼んでくるみたいな感じになりました。外からの影響っていうのもそこにはやっぱりあったりと思います。サポート・メンバーを多くしてライヴをやっていたトーキング・ヘッズとか、あと、トクマル(シューゴ)さんとか、民謡クルセイダーズとか、割と近しい人たちもそういう感じで大所帯だったりもして、バンドに人がいっぱいいるのっていいよな、みたいな憧れがちょっとありました。それに、人が少ないと緊張感は高いじゃないですか。1人1人が目立っちゃうんで。そういうのもいいんですけど、もうちょっとリラックスしてやりたいという気持ちもあったんです。あと、人が増えれば増えるほど匿名性が出てくると思うんです。その分、みんなでパーツの一部になりましょうみたいな感じになるというか。そういうのもいいなと思ってて。

──とはいえ、トリプルファイヤーには個性の塊のような吉田さんがいます。

T:吉田くんはもう何か別枠っていうか(笑)。存在してくれればいい。それとは別に、みんなで巨大な仕掛けを動かすみたいな、そういうことに憧れがあったって感じです。キャラ立ちした4人がなんかやっている、というイメージよりは、集団行動をする感じですかね。

──鳥居さんはバンドに最後に加入していますが、年々鳥居さんの存在感が増していますし、曲も次第に鳥居さんが全て作るようになり、吉田さんの歌詞がついて……というスタイルに落ち着いていました。否応なしに鳥居さんもパーツの一つにはならない、少なくともライヴでは、なかなかそうは見えないように思えます。

T:もちろん、自分が注目されるのは嬉しいですし、評価されるのも嬉しいです。でも、実際はそこまでじゃないっていうか、なんか、むしろもうちょっと評価されてもいいんじゃないかなって思っていて(笑)。できればもっとフォーカスが当たってほしいみたいには思っています。そういう気持ちもあって、大所帯に憧れるようになったのかもしれないですけど、ただ、『FIRE』以降として一番インパクトがあったのは、ヴルフペックにハマったことかなと思ってて。ああいうカジュアルな格好をしてファンクをやってる、みたいなのっていいなって。ずっとファンクは好きでしたけど、ストイックに険しい表情でやる、みたいなイメージがあったけど、ヴルフペックは楽しい時は楽しくやる、みたいなのがすごく開放感があったんですね。眉間に皺を寄せてやるんじゃないファンクでもいいんだって。それもあって、4人だけで視野が狭いままやるんじゃなく、いろんな人が出たり入ったりするカジュアルなことをやってみたくなったんです。昔は、吉田くんがああいうキャラなんで、他のメンバーもヘラヘラしていると、真面目にやってねーなって思われちゃいそうで、僕らはストイックを装っていたんですよ。内輪で笑ったりみんなでヘラヘラしたりすると外から見た時に結構寒い感じになっちゃうんで。でも、今は、もういいかな、ユルくなっても……って気持ちもあります。またちょっとやり過ぎると空気が弛緩しちゃうんで、バランスはとってますけど……でも……そうですね、『EXTRA』を作っている頃……というか、『FIRE』を準備している時にはもうバンドとして音楽をやるんだったらもっとちゃんとやっていこうよみたいなことは考えるようになっていたと思います。まずスタジオに遅刻するとか、もうそういうところから改善していかないといけなかったんですよ。でも、それをバンドで話し合ったら、これが本当に改善されて。今はみんな時間に厳しくなりましたし、音楽にちゃんと向き合ってくれてるって実感もあります。その信頼感がたぶん曲作りにも反映されていると思います。多少、無茶振りしても気合いでどうにかしてくれるだろうな……じゃなくて、ちゃんと曲を作り上げていく感覚というか、ミュージシャンとしての自覚が芽生えたみたいな感じですかね。

──ここにきて!

T:そう、やっと(笑)。バンドマンってたぶん自分のことをミュージシャンってあんまり思わない人が多いんですよ。スタジオ・ミュージシャンやサポートをやっている人と比べても、ミュージシャンとしてやっている自覚がある人少ないんじゃないですかね。でも、僕自身、細野晴臣さんみたいに演奏が上手な人への憧れは元々あったし、いろいろなミュージシャンと一緒にやったり、現場で他のバンドの人と接すると結構影響を受けて。mei eharaの現場で一緒にやっている沼澤(成毅)くん、浜(公氣)くん、Coffも……彼らはバンド界隈の人たちとはちょっと違う感じなんですよね。僕はそういう人たちに憧れる方なんですけど、周りを見ていると、そういう技術的に上手い人たちに対するルサンチマンとか対抗意識があって。

──コンプレックスなのでしょうか。

T:うん、そうですね。カウンター・カルチャー的なというか、ロックの持たないヤツらの反逆みたいな精神性というか。でも、自分にはそういうのが元々なくて。練習はあまり好きじゃないけど、だからって別に下手でいいじゃん、みたいな考え方もない。よく言うのは、「バーナード・パーディーがライバルでしょう」くらいの意識でいないといけないってことなんですよね。だって、見る人からしたら、感覚としてトリプルファイヤーもバーナード・パーディーも細野晴臣も同じステージの上にいるわけです。僕らだけ甘く採点してくれるわけじゃない。「細野晴臣と同じステージでやっていくんだ」という気概がいるぞみたいなことはよく話しています。

──そういう厳しい思いも、新作『EXTRA』に反映されているのかもしれないですね。加えて、鳥居さんは近年、音楽ライターとして多くの文章を執筆するようになっています。TURNでも頻繁に書いていただいていて、レッチリとかストーンズのようなビッグネームのレヴューも「鳥居さんなら面白く書いてくれるんじゃないか」って鳥居さんに頼っているところがある。音楽を言語化する作業をそうして定期的に並走させることによって、音楽に向き合う時のアングルに変化は生じていたりするのでしょうか。

T:うーん……難しいですね……(長考)……難しいところです。ただ、あんまり自分の中で、ライターの自分とミュージシャンの自分がクロスしてないような気もしています。普段聴かないようなものも依頼が来たらとりあえず、何か知ってるような顔して書いているんですけど(笑)、例えばデヴィッド・ボウイとかスティーリー・ダンのように歴史的アーティストや名盤を改めて聴くことで、音楽における体感みたいなものは鍛えられてるような気もします(笑)。基礎体力みたいなものとか、あるいはどんな球が飛んできても打ち返せるような瞬発力とか。あと、音楽にだんだん自分が詳しくなってくると、オタクっぽいというかフェチっぽくなってて、細かいところにこだわったりするようになってきたりするんですけど、『レコード・コレクターズ』とかの名盤特集とかで書かせてもらうと、それによって自分で改めてその作品と向き合って、これの一番面白いとこはどこなんだろうな、みたいに聴くようになるんですね。そうすると、音楽の捉え方が変わっていくんです。音をシルエットで捉える、みたいな感じですかね。もしかすると、その経験が曲作りに反映されてるような気もします。あんまりマニアックに細かいところにこだわりすぎることもしなくなりました。例えば、ヴルフペックもすごいマニアックなヤツらですけど、やってることはすごいポップだし、クルアンビンもレア・グルーヴやマニアックなところを掘ってる人たちだけど、多くの人たちに聴かれている。自分の趣味を全開にしてもポップな表現ができるんだなって思いますよね。あるジャンルのステレオタイプに水を差したいって気持ち、あるんですよね。「俺のファンクはこれなんだよ」みたいな。そもそも自分の資質として、何やってもポップにならないな、みたいなのはあるんですよ……この場合のポップって、星野源とかをイメージしてるんですけど(笑)……自分はそういう星の下に生まれていないんだなって。

──そうしたジレンマをトリプルファイヤーでの活動、ソングライティングで解放させているのですか。

T:曲を作ってる時は、そういう何か、俗っぽいしがらみから解放される感じはします。打算から解放されてる感じというか。誰かにおもねってない感じはしないし、全然計算していない無防備な感じはします。今回のアルバムの曲だと特に「ユニバーサルカルマ」あたりは、何も気にせずに作れてる感じあります。コロナ前の2018、19年くらいに作った曲なんですけど、もう、受けなくてもいいや! ぐらいの何か気概を曲から感じますね、自分でも。もう、俺が作りたいから作るんだ、みたいな。でも、そもそも、トリプルファイヤーは最初から自分がやりたいことやって、でも全然受けないな、みたいな感じではあったんですよ。でも、今回は特にそういう気持ち、もう受けなくてもいい、やりたいことやるんだ、って思いが強かったと思います。

──トリプルファイヤーを聴いていると、新しいことやってるなこのバンド! と思うことが本当によくあるんです。と同時に、旧くからのスタイルをしっかり踏襲しているな、と感じることも頻繁にあります。その両方を共存させている面白さがあると感じるのですが、そこで伺いたいのは、「新しいことをやるぞ」という思いはまずどの程度あるのですか。

T:う〜ん……紋切り型みたいなことを言うような感じの人に出会ったら、「そうじゃないだろ」みたいな気持ちになって、それが音に現れることはありますね。

──なるほど。では、「伝統や正しい形式を受け継ぐぞ」と決意する時はどういうタイミングですか。

T:わかってないな、コイツ、みたいな人に会ったら、そういう気持ちになりますね(笑)。

──はははは。他者との交流から気づくと。

T:そうですね。基本、自分は人から影響を受けやすいんですよ。もちろん、音源から影響を受けることが多いんですけど、直接対バンしたバンドとか、その時に「鳥居くん、これ聴いた方がいいよ」って教えてもらったり。それがプラスになる時もあれば、反面教師になることもあるって感じです。例えば、ZAZEN BOYSと対バンしたら、すぐ影響を受けちゃうし、ヒカシューとやったらヒカシューの影響を受けちゃう(笑)。

──では、カラオケで山下達郎を歌うことがあるそうですが、そういう時はどのような気づきがあるのですか。

T:いや、(山下達郎は)歌うまいなって(笑)。自分、音痴なので辛い気持ちが芽生えますね(笑)。

──それなのに、達郎を歌う。

T:歌うまい人に生まれたかったなって。実際、バンド(トリプルファイヤー)では歌ってないですし、誰かに歌を頼まれても極力断ってますし、そもそも「歌いませんから」ってオーラを出しています。

──歌ものの音楽を聴くし、歌ものの曲を作っているし、mei eharaさんのバックもつとめたりしているのに……。しかも、近年のトリプルファイヤーでは、ヴォーカルの吉田さんはラップではなくヴォーカル・パートが増えています。歌メロのある曲を作る上で、自分では歌わないけど、達郎を歌うことはある、ヘタだから極力歌いたくないけど、歌がうまかったらいいなと思う……そういった逡巡がどのようにプラスに働いていると思いますか。

T:『FIRE』の時はヴォーカルとオケがうまく絡めてなかったなって反省があって。そこをなんとかしようというのはまずあったんです。そこから割とメロディを書いたりするようになりました。まず、曲ができたら吉田くんに一回投げて、それでうまくいったらいいんですけど、これは全然ハマってないなってなったら、メロディをつけて詞をつけてもらうって感じですね。やっぱりなんかメロディを作るのって照れがあるというか、小っ恥ずかしい感じがするんですよ。受けるのもスベるのもメロディ次第というか。

──ギターのフレーズは恥ずかしくないんですよね。

T:そうですね……たぶん、コントロールがきかないところなのかな。なんか一番無意識が出ちゃうっていうか、なんかダサいヤツだったらメロディもダサくなるというか、素質というかセンスがストレートに出てしまう領域なんでしょうね。メロディって絵心とかと近いかもしれないですね。ヘタだったら恥ずかしい、みたいな。これやったらダサい、これやったらカッコいい、みたいなのが客観的にわからないんですよね。ダサいメロディの方がむしろグッときたりするじゃないですか。その判断がとても難しいんですよね……。

──今回のアルバムの中で、ちょっと恥ずかしいな、大丈夫かな? って側面がメロディに感じられる曲だと、どのあたりですか。

T:「スピリチュアルボーイ」ですかね。そこまでの照れはないんですけど、これでいいのかな? みたいには思いました。いつもはスッと答えがでるんですよ、自分の中で、「あ、できた」「これでいい」みたいな。でも、この曲はちょっとそうじゃなかったですね。

──デモを作っている時、仮歌は自分で歌いますよね?

T:歌わないです(笑)。鍵盤でメロディを弾きますけど。他の人からすると「何をそんなに恥ずかしがってるの。歌ったらいいじゃん」ってところなんでしょうけど。

──弾き語りライヴとか、してみてくださいよ。

T:弾き語り……できたら広がりますよね、きっと。いつかやってみたいですけど。

──さっき、トリプルファイヤーにおける匿名性みたいな話をしてくれましたけど、弾き語りってその逆をデフォルメする側面がありますよね。今回のアルバム自体、鳥居さんは歌っていないですけど、そういう意味ではこれまでにはない鳥居さんの記名性が出ているような感じもしました。

T:ああ、そうですよね。「どうせ俺なんて……」みたいなメンタリティが強いんですよ、今でも。でも、「お前を見にきてるんだ」ってお客さんから言われたり、伝わってきたりすることが多くて、そこに報いたいって気持ちが最近強くなってきているんですよ。表に立つ人としてやっていこうって気持ちは、今、結構あります。お客さんのために、って感じですけど(笑)。

<了>

【INTERVIEW】

トリプルファイヤー

「ほうじ茶よりも麦茶の方がいいかな、みたいな」

新作『EXTRA』発売記念インタヴュー vol.2

吉田靖直

http://turntokyo.com/features/interview-yasunao-yoshida-triple-fire-extra/

Text By Shino Okamura