「ギターの激しい感情って誰もが内の中に抱えてるものだと思う」

ブロンドシェルを後押しする

ギター・サウンドと現代女性作家の視点

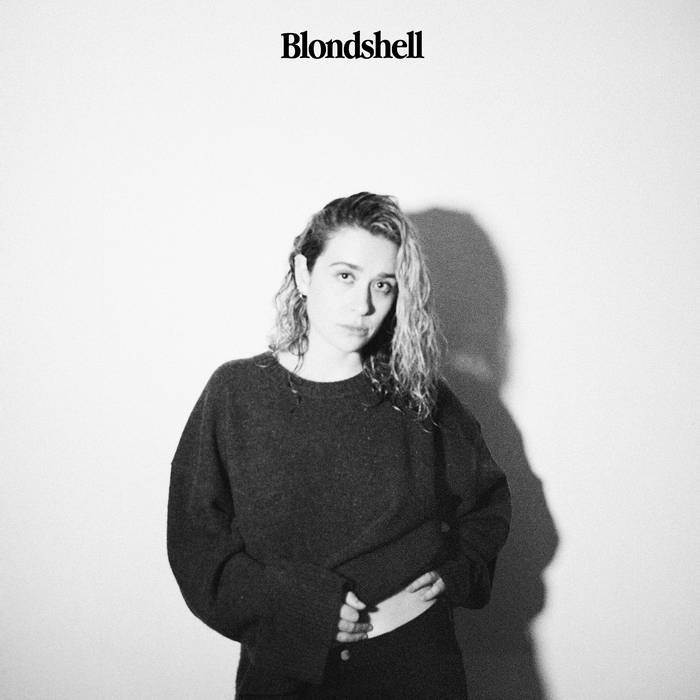

2月に行われたブロンドシェルの初の来日公演は、サブリナ・タイテルバウムの佇まいを反映したステージだった。高く挙げた右手を振りおろし、4人編成によるバンド演奏が響く。サブリナの安定しつつも伸びやかな歌声、ハイでもローでもない自然体の振る舞いは、観ていて安心感を覚えるようだった。

LAを拠点に活動するシンガー・ソングライターはセルフタイトルのデビュー・アルバム『Blondshell』の発表から今に至るまで、自分らしくいることの重要性を体現している。7歳の頃から歌を習い、音楽学校でポップ・プログラムを学んできたからこそ理解できてしまう、正しさ、テクニックに捉われないこと。世間の評価よりも自分の長年抱えていた鬱屈にフォーカスすること。彼女の音楽キャリアからすれば葛藤が伴うのは想像に容易いだろう。ほかにも、サブリナ自身はクィアでありながら、その怒りを表現すると女性特有のものとして片づけられてしまう、言語の通じ難さがまだ世には溢れている。

それでも、ホールのコートニー・ラブ、スマッシング・パンプキンズのビリー・コーガン、リズ・フェアなど90年代グランジ〜オルタナティヴ・ロックのアーティストから影響を受け、そのギター・サウンドに背中を押されているという。さらには、レベッカ・ソルニット、川上未映子など現代女性作家の小説を好んで観察している彼女。そんな、ブロンドシェルの音楽制作への向き合い方から普段の様子まで、垣間見えるようなインタヴューをお送りしよう。来日公演時のライヴと同じようにリラックスした雰囲気のなか、対面で話を訊いた。

(インタヴュー・文/吉澤奈々 通訳/竹澤彩子 写真/中野道)

ブロンドシェルは動画プログラム《TURN TV》でのQ&A方式の質問企画、「THE QUESTIONS✌️」にも登場! 動画は記事の最後、あるいはこちらからご覧ください。(編集部)

Interview with Sabrina Teitelbaum(Blondshell)

──来日公演で最後に演奏された「Salad」は余裕を感じるほどのステージングでした。あらためて初の日本公演はどうでしたか?

Sabrina Teitelbaum(以下、S):めちゃくちゃ楽しかった! 自分もすごくリラックスしてステージに立てたし。毎回リラックスしてできるわけじゃないから、落ち着かないときもあるんだけど、昨日はすごくリラックスして居心地がよかった。安心感があって。

──自分の歌い方を見つけるまでに葛藤があったと話しています。デビュー・アルバム『Blondshell』のリリースやライヴを重ねて、自身のヴォーカルの捉え方は変わりましたか?

S:確実に変化していったんじゃないかなあ……何もそんなに背伸びしなくたっていいじゃないっていう方向に。昔は、ステージに立って歌うからには自分の持っている歌のスキルを全部出さなくちゃって思ってた。どれだけ高音あるいは低音が出せるかっていうね。でも、自分も大人になるにつれて別に「それ全部やる必要なくない?」って思うようになったの。「そのままの自分で歌ったらいいじゃない?」って。等身大の自分で出るって決めたなら、そこまで特別な努力をする必要もないわけで。

──これは個人的に感じたことですが、3拍目にアクセントを置く演奏がよりオーディエンスを惹きつけていたと思います。

S:なるほどなあ、たしかに。でも、考えながらやってるっていうよりは直感だよね。

──あなたのロングトーンを生かした歌い方にあわせて、ライヴでアレンジされているのでしょうか?

S:うん、ああいう歌い方がすごく気持ちいい。

──デビュー・アルバムの制作時に女性が激怒しているような音楽をたくさん聴いたとありました。具体的によく聴いたアーティストや曲を教えてください。

S:そうなの、当時、怒れる音楽を大量に聴きまくってて……イヴ・トゥモア、ミツキ、エンジェル・オルセンとか……その一方でストロークス、ヤー・ヤー・ヤーズとか、それこそいかにもザ・ニューヨークって感じのバンドを聴いてた(笑)。

──なるほど。どのへんが響きましたか?

S:いやもう、単純に全部ぶっちゃけてるのがカッコいいなって。歌詞の面でも……自分が言いたくても言えなかったことをみんな言ってくれちゃってる! みたいな感じで。まず歌詞の面で響いた。そこに追い打ちをかけるようにギターがガンガンに投入されて、それで二重に胸を射抜かれた感じかな。

──今ニューヨークの話が出たので伺いたいのですが、同時にパティ・スミス、レベッカ・ソルニットなどの本を読まれたそうですね。これらはあなた自身、ライオット・ガールの精神性を継承していこうという意識があるのでしょうか?

S:いや、意識的にって感じではないよね。ちょうど自分がその頃聴いてたり読んだりしてたのがそういうものだったからっていう。それと同時進行で自分の音楽も作ってたし、それが無意識のうちに出ちゃったっていう感じかな……「よし、こっちの方向だ」って意識してたよりも、ただ自然にダダ洩れになっちゃってたって感じ。

──スリーター・キニーのコリン・タッカー、キャリー・ブラウンスタインとの対談で“ただ感じたこと”を書き歌うことを「女性的な怒り」と捉えられていると話していました。私たち女性が感じたことを表現する上で、何が一番重要だと考えますか?

S:そうだな、たしかにそういう風潮があるってことは自覚してる。ただ女ってだけで、普通に自分の感想を歌っただけで「あー、はいはい、いつもの女のあれね、怒りと欲求不満を抱えてるんでしょ?」みたいに受け流されちゃうっていう…… でもだからこそ、自分が音楽を作るときには、そういうリアクションを一切自分の音の中に入り込ませないようにしてる、むしろガン無視。そんな連中に気を使いながら音楽を作るなんて冗談じゃないから。いや、この件については最近ほんとよく考えてるんだよ。今とかそうだけど、毎晩のようにステージに立って人目にさらされてると、どうしたって人の目を意識してしまうこともある……油断すると「あ、今の、自分はどう思われたかな?」って、ついつい余計なことに神経を持ってかれがちで。自分自身に対する評価を自分じゃなくて他人の評価に委ねたら、自分が自分に対して本当はどう思ってるのかわからなくなっちゃうから……結局、今の質問もそこに繋がってると思うんだよね。人にどう思われようが関係ない。ただ私は自分の思ってる通りのことを感じたいし、ただ自分は自分として存在していたいから。

──それは自分の歌い方にも反映されている?

S:本当にそう、というか、そういうふうに努力してる。ただ、歌ってどうしてもテクニカルな部分が関わってくるからね。音程とかトーンとか、どうしても気になっちゃうし、それは自分で耳で聞いても客観的にわかるから、どうしても今この瞬間だけに100パーセント意識を向けていくのが難しい。テクニカルな部分を気にしつつも、自然体になるのってなかなか難しいよ。

──影響を受けた作品に、ブッチ・ヴィグがプロデュースしたスマッシング・パンプキンズ『Siamese Dream』(1993年)を挙げていました。多くの90年代グランジ〜オルタナティヴ・ロック作品を手がけてきた彼の音作りで、具体的にどういうところに影響を受けたのでしょうか?

S:あのアルバムに関しては、あの大量のギター・サウンドだよね。それとあのギターのトーンがすごく好き。あのアルバムを一貫して流れるビリー・コーガンのギター・プレイにめちゃくちゃインスパイアされまくってる。あのアルバムに関しては歌詞よりも歌よりもとにかくギター! ギターがマジで最高すぎる。

──ビリー・コーガンのギターの特にどの辺りが響きましたか?

S:あの時代のギターってとりあえずラウドでノイジーで、全体的に男性っぽい印象なんだけど、その中でスマッシング・パンプキンズのギターはよりエモーショナルで感傷的だったから。ギターっていうよりも、もはや歌ってるに近い。

──昨今、90年代の音楽が再注目されています。グランジ〜オルタナティヴ・ロック、シューゲイザー、R&B……当時の社会的に塞ぎ込んだ状況など現在とシンクロする部分も多いと感じます。今もなお、90年代の音楽が注目される要素は、あなたならどこにあると考えますか?

S:たしかにここ何年か、政治的社会的に大きく揺らいでいる時期で、アメリカに住んでる身としてはただひたすら暗澹たる気持ちになる……とくに政治について考えると余計に……ただ、そういうのももちろんあるけど、時代のサイクルもあるんじゃないかなあ……何年か経ったら「そう言えば、ああいうのあったね!」みたいに、そこで再評価されるみたいな。それまでずっとポップ全盛期で、わりとメロウ寄りなポップがさんざん出まわった後で、「そろそろワーッとロックでも聴いて感情を発散させて!」みたいな気持ちにみんななったんじゃないかなあ(笑)。あまりにもロックが足りなすぎたからね。みんなロックが恋しくなったっていうのもあるんじゃないかな。

──コロナが明けてからギターのサウンドが恋しいっていうのもあるのかもしれませんね。

S:確実にそれもあるだろうね。

──どうしてみんなそこまでギターに惹かれるんでしょうか。

S:ある種、スクリーム療法みたいなものじゃないかな(笑)。一切フィルターなしっていう。とりあえず自分の胸の内にあるものを一切合切ぶちまける! みたいな。とりあえず大音量だし……ギターのあの激しい感情って誰もが内の中に抱えてるものだと思うの。ただ、それがここ何年もの間ずっと蓋した状態で発散する機会がなかったせいで、溜まってきたものが今このタイミングで一気に噴出してるんだと思う。

──イヴ・トゥモア、コートニー・ラヴなどの楽曲を手がける、プロデューサーのイヴ・ロスマンとはBAUM名義の頃から共に活動をされてますよね。彼とはどのようなきっかけで知り合ったのでしょう?

S:最初は共通の友人を介して知り合ったんだよね。BAUMの頃から組んでるし、今回も自然と一緒に作ろうって流れになった。すごく気が合うしお互いを理解し合ってるからね。

──彼との作業ではサウンド面でどういうアドバイスをもらいましたか?

S:サウンド面のアドバイスというよりも、決断を下すのを後押ししてもらったみたいな感じかなあ……曲作りっていくつも小さな決断の積み重ねだから。このサウンドで本当にいいのか? そうじゃないんだとしたら代わりにどういうサウンドにしたいのか? こっちとこっち、どっちのギターを使うべき? みたいな、単純なことだけど。一緒に作業してるけど、曲作りに関してはあくまで自分一人で書いてるんで。家で自分一人で書いた曲を彼のとこに持っていく形で。そこから2人してどんな音にしたいのか密に話し合って……曲のテンポはどのくらいで、どんな雰囲気にしたいのか? ドラムの音はどうする? ギターの音は? ベースの音は? みたいに、一つ一つの細かい選択について自分の意見をぶつけることができる相手みたいな。

────歌詞については完全に一人で書かれているそうですね。サウンドは別なのでしょうか?

S:サウンドについては完全にイヴとのコラボレーションだね。自分自身、そこから多くを学ばせてもらってるんで。

──来日公演で披露された新曲は、あなたの歌い方や楽曲の構成が複雑になった印象でした。次のアルバムはどのような作品になりそうですか?

S:基本的な路線はファーストを踏襲してるけど、それよりも盛りだくさんな感じかな。そりゃ、そうだよね。あれから2年も余分に生きてるんだから(笑)……それとサウンド的にもっと新しい領域を開拓してやろうって感じ、この2年間でその下地が整ったんで。とりあえず前回よりも幅広い内容になってる。

──ファーストはギターにこだわったとありました。それは次のアルバムでも同様でしょうか。

S:そうだね、相変わらずギターにはこだわってる。でも今回そこに新たな要素としてピアノがちょいちょい入り込んできた感じなんだよ。

──ピアノ!

S:そう、でも基本大量のギターっていうのは変わらない。

──次作の歌詞のほうは、どのようなテーマについて書かれていますか?

S:歌詞のほうももっと奥行きというか、よりニュアンスが出てる感じ……ファーストはデートの苦い思い出が中心だったのに対して、家族とか友達とか、より繊細な関係性にも踏み込んでる。

──ちなみに、今読まれてる本や聴いている音楽を教えてもらえますか?

S:サラ・タンカム・マシューズという作家の『All This Could Be Different』っていう本。すごくいいの。LAのブックストアでたまたま見つけたんだけど、本当にすごくいい。コミュニティや友情について深く掘り下げている本で、本当に素晴らしい作品だと思う。それから今回はせっかくの機会だから日本の作家の本を読もうと思って、川上未映子の『乳と卵』を読んでるところ。

──わりと最近というか、現代作家ですね。

S:そう、基本、現代作家が好き。今まだ途中だけどすごくいい! 日本に来るまでのフライトで読み始めてもう半分読み終わっちゃった。旅行するときその土地の本を読むのが好きなんだ。自分が物語の世界に入り込んだような気持ちになれるから。

──もう一方の本はコミュニティと友情についてとありました。次回のアルバムにもそういうテーマが反映されているのでしょうか?

S:いや、アルバムの曲がほぼ出尽くした後で出会った作品だから……ただ、自分がそういう本に惹かれるってことは、やっぱり自分の意識がそっち方向に向いてるってことなんだろうね。本に関しては直接的にっていうよりも、むしろ間接的に自分の音楽に影響してると思うから、はっきりとはわかりづらいけど、でも確実に自分が読んでいる本が作ってる作品にも影響してるはず。

──スマッシング・パンプキンズの女性的なギター・トーンだったり、レベッカ・ソルニット、パティ・スミス、川上未映子の作品だったりと意識されてないかもしれませんが、女性的な表現の要素に惹かれているのかなと思いました。そのあたりに関して、ご自身ではどう捉えていますか?

S:本に関しては確かに女性作家の作品の方に惹かれる傾向があるかも。自分自身が女だからってこともあるけど、男性の目線から語られるストーリーよりも女性の目線から語られるストーリーのほうに興味がある。実際、読んでる本のほとんどが女性作家の作品だし。男性作家の作品って、もしかしてほぼ読んでないかも。

──なるほど。川上未映子の本のどういうところが面白いと思いますか?

S:語り口がすごく好き。外からなかなか見えにくい日本のカルチャーやライフスタイルをリアルな日本人の内側目線から覗くことができて、すごく興味深い。まだ半分しか読んでないけど、3人の女性の共同生活を描いてる本で……私たち外国人が普通に目にしたり抱いている日本のカルチャーって、そんなに近しい距離のものじゃないというか、決してパーソナルな日常ではない。外国人が日本のカルチャーって言って思い浮かべるのは、むしろ建築、アート、歴史、日本食とかそっちが中心だから。それが個別にパーソナルな日本人について語ってるかっていったら必ずしもそうではないし。だから実際の日本人が見ているリアルな景色を、日常目線から垣間見れるのがすごく面白い……そういう感覚にさせてくれる作品ってなかなかないと思うから。しかも登場人物がみんな普通に自分の知ってる人の中にもいそうな感じで、それもすごく面白い、親近感が湧くよ。

<了>

【THE QUESTIONS✌️】Vol.24 Blondshell

Text By Nana Yoshizawa

Photo By Michi Nakano

Interpretation By Ayako Takezawa

Blondshell

『Blondshell』

LABEL : Partisan Records / BIG NOTHING

RELEASE DATE : 2023.4.7

購入はこちら

Tower Records

/

HMV

/

Amazon

/

Apple Music

関連記事

【FEATURE】

結成30周年!! フェミニズムとDIYスピリットの旗をあげろ!!

〜スリーター・キニー アルバム・ガイド〜

http://turntokyo.com/features/sleater-kinney-diskguide/