【From My Bookshelf】

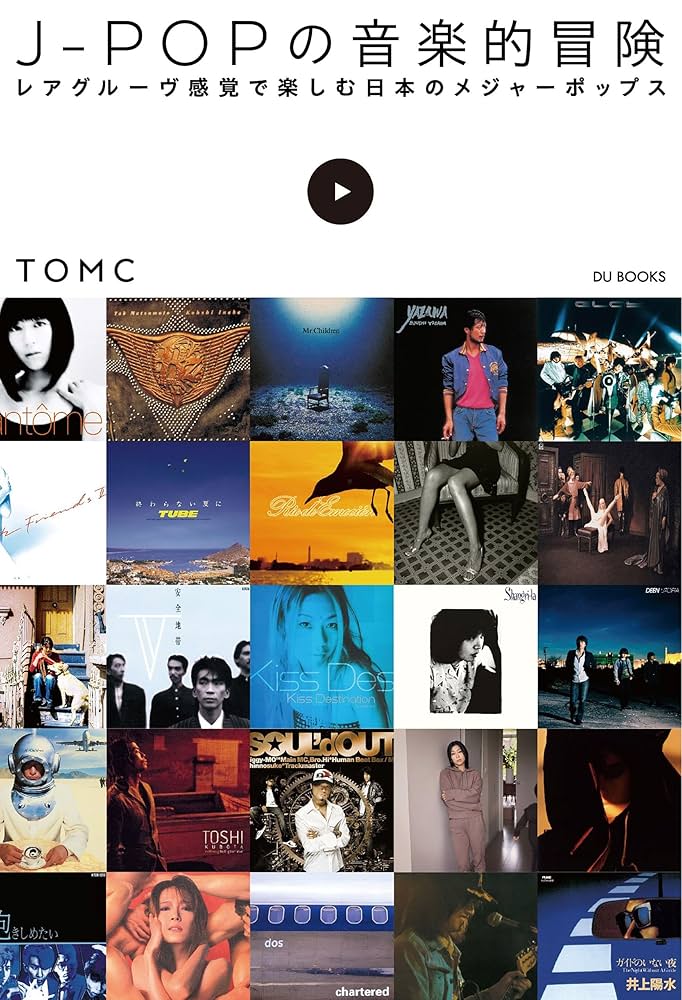

『J-POPの音楽的冒険 レアグルーヴ感覚で楽しむ日本のメジャーポップス』

TOMC(著)

固着化した常識とステレオタイプを覆す、飽くなき探究に満ちたTOMC氏の名著! もっとも身近で意外と遠い、“J-POP”の音楽的冒険の魅力と豊穣さに迫る。

「B’zとシティ・ポップ」、「矢沢永吉とシンセ・ファンク」、「井上陽水とバレアリック」、「中森明菜とコクトー・ツインズ」。一見相反するような、人によっては一瞬脳がフリーズしそうな文字列を軽快に繋ぎ合わせ、多くの人々にとって、「最も“身近”で、最も“遠い”音楽」の再発見へと力強く眼差していく、ありそうでまだなかった世紀の奇著が、昨年〈DU BOOKS〉より出版された。

近年、ミレニアル世代以降の各地の若い世代のリスナーを魅了した世界的な音楽的なムーブメントとして、各方面で「リバイバル」や「再評価」と呼ばれる運動が活発に展開されてきたが、本書はこれらの文脈からも重要な書籍である。まず、これらのムーブメントについて簡潔に述べてから本項に入ろう。

特に2010年代初頭以降、国境やジャンルを超えて「これからの名盤」「忘れられた名盤」「失われた名盤」を掘り起こす「ディガー」と呼ばれる人々(アーキビスト的な性質の強い人物が運営する海賊ブログやYouTubeチャンネルなどを含む)や先鋭的な再発レーベルなどの手による、更地からの収集と体系化により、古今東西の知られざる自主盤や「辺境音楽」と呼ばれたような音楽も広く市民権を得るようになっていた。それまでの間、長きに渡り、無視され…忘れ去られ…虐げられてすらいた、ニューエイジやシティポップのような音楽から、和ジャズやニューウェイヴ、日本の環境音楽などにいたるまで、既存の正史的な領域ではほぼ顧みられてこなかったような作品たちが、新しい文脈の中で新たな価値を与えられ、これまで無かった角度や方面からリスナーも獲得していった。これらのムーブメントを強く下支えしたのが、〈Organic Music〉店主でDJ/選曲家のChee Shimizu氏の「オブスキュア」や〈ココナッツディスク江古田〉店長の松本章太郎氏の「和レアリック」(「和製バレアリック」を構想する過程で生まれたバレアリックの完全なる亜種)などといった世界各地のディガーの人々が提唱した、新時代的なクラブ・ミュージック経由の審美眼である。

これらは、スタイルやジャンルを越境しつつ、空気感や質感を軸に、元の文脈や時代性、背景から切り離して音そのものを捉え直していく、リスニング・スタイルやテクノロジー、人々の価値観や感性が大きく変容した現代であるからこそ可能となった運動であり、それまで音楽的に「無し」とされていたり、敬遠されがちであったような領域にも陽が当てられていった。かつて胸焼けがした「時代の音楽」が、時代性を超越したスタイリッシュな音楽として新たな生命を得たのだ。「オブスキュア」以降の審美眼を草の根的に広めてきた先人達に続くように、2010年代になると各地の若い聴衆たちが病的なほどの熱量をもって様々なジャンルを掘り起こし、新世代のリスニング・スタイルにフィットするアナログ・フォーマットでの発売を中心とした再発ムーブメントも活発化。吉村弘やマライア、高田みどりといった、それまでまず話題に挙がらなかったようなマニアックな作家の作品も今日日広く認知されるようになっている。リバイバル以降の景色が定着した近年では、既存の「名盤」的な枠自体大きく拡張され、史観や価値観の逆転さえ生じるに至っており、SNSなどで見られる「私を構成する○○枚」などのハッシュタグに並ぶ作品のラインナップの変遷を見れば目に明らかといえる。

さて、「2020年代のNujabes」と称された傑作『True Life』(’23)など、自身も優れたアンビエント/ビート・ミュージック作品をリリースし、日本の伝説的な音楽集団であるタージ・マハル旅行団の現在形である「Stone Music」にも参加した気鋭トラックメイカー/プロデューサーであり、音楽ライターでもあるTOMC氏が著した本書『J-POPの音楽的冒険 レアグルーヴ感覚で楽しむ日本のメジャーポップス』では、その表題通り、昭和から令和まで、時代を駆け抜けた日本のポピュラー音楽を中心に取り扱いつつ、既存のファンダム内では見落とされがちであった、より純粋でフラットな音楽的視点やリバイバル等の視点などから解きほぐしていく良著だ。

「『音楽作品に向き合い、その美点を見つめ、最大限に楽しむ』実践例を、なるべく平易な言葉を用いて文章化したもの」と冒頭でも説明されているように、オルタナティヴな視点や角度から身近な音楽を問い直しつつ、凝り固まったイメージを打破し、その「豊穣さ」について改めて触れてみて欲しいという想いが込められている。

近年のリバイバルを牽引してきたオランダ・アムステルダムの名門発掘レーベル〈Music From Memory〉が2021年に編纂したコンピレーション・アルバム『Heisei no Oto: Japanese Left‐Field Pop From the CD Age (1989–1996)』(日本の平成期のレフトフィールドな楽曲やアンビエント・ポップを切り拓いた画期的編集盤)や、8cmシングルCDディグを専門とするナードコア・アーティストのディスク百合おん氏監修の『短冊CDディスクガイド: 8cm CD MANIACS 渋谷系、レア・グルーヴ、アイドル、アニメ、テレビ番組、企業ノベルティまで』の敢行、先日にはディスクガイド『100円CDガイドブック①』を刊行し、話題沸騰中の100円CDディガーのデラ氏の活躍、同人音楽即売会であり、今や「世界一のCD流通市場」とも呼ばれる〈M3〉の最盛期の更新も経て、近年高まって来ている、平成以降の「CD」期の音楽リバイバルの機運からも本書は重要な書籍である。

さて、私は、ART-SCHOOLやSyrup16gといった、ゼロ年代には「鬱ロック」と呼ばれた枠組みにも括られていた、長らく愛聴してきたこれらのバンドを、(20年代以降のシューゲイズ・リバイバルや主題の更新を経たことによって)シューゲイザー的な観点で捉え直すまで意外にも時間を要した経験がある。実際、本書で取り上げられるB’zやGLAYといったヒットチャートを駆け抜けたバンドも、多くのリスナーにとって思い入れの深い/原体験といえる存在であるが故に固着したままになりやすい、パーソナルな記憶と結び付いたイメージ、もしくは前情報の少ない状態で、拡散されがちなエピソードやゴシップなどから刷り込まれたステレオタイプや先入観も重なることで、(一部の深掘りしているファンを除いて)正当な音楽的評価を下されている例は決して多いとは言えないだろう。殊に、マニアックな音楽嗜好のリスナーからは、反骨精神故の大衆的な音楽に対する偏見の根深さもあり、まさに国民的なアーティストが人知れず実践していた音楽的な冒険という領域は、近年のリバイバルの文脈においても「最後の秘境」の一角といえるゾーンであったかもしれない。

本書は、特集アーティストごとに、スタジオ・ミュージシャンやアレンジャー、プロデューサー、マスタリング・エンジニアなどのデータベースと、ニューエイジやバレアリック、フューチャー・ファンクなども通過したリバイバル以降&ジャンル越境的な音楽視点、各ミュージシャンの語録(このチョイスも鋭い!)を交えながら、普段語られて来なかったような作品やそれらの特異性、見落とされていた功績やアプローチの妙などに重点を置きつつ、サウンド面からジャーナリスティックに記述していく構成となっている。

本書は、ウェブメディア〈日刊サイゾー〉で21年から23年にかけて連載していたコラムを加筆、再構成した内容であり、大御所アーティストがサブスク解禁されるたびに、配信から数十分ほどでライフワーク的に編集していたSpotifyプレイリスト群がそのルーツにある。(ニューエイジ・ミュージック関連も含めて、TOMC氏のその他のプレイリストも是非チェックをお薦めしたい。)

オープニングを飾るのは、世間的にも、「ultra soul」などでのアリーナ系ハード・ロック・バンド的なステレオタイプ、暑苦しいイメージが先行しがちといえる、ダブル・ミリオンの国民的アクトであるB’z。彼らに深く触れていない多くの人々にとっては眉唾にも思われるかもしれない、そのシティ・ポップ~AOR~ファンクといった「グルーヴ・ミュージック」的側面にも深く切り込み、シティ・ポップの帝王として近年世界を席巻した山下達郎周辺のスタジオ・ミュージシャンとの交わりや、まずはファンダムで論じられないであろう「スウィート・ソウル」的な視点の提示などを引き合いに、彼らに固着したステレオタイプを冒頭から清々しく打ち破ることに成功している。

近年、若いリスナーの間でも『氷の世界』(’73)の再評価が如実に高まる日本のポップ・ミュージックの奇才=井上陽水については、関西を代表するニューウェイヴ・ファンク・バンドEP-4のキーボーディストであり、原マスミや小川美潮も支えた川島裕二(川島バナナ)の起用という興味深い人選も挙げながら、その研ぎ澄まされたサウンド・デザインに落とし込まれたバレアリックやニューエイジ的な空気感にも着目。さらには、テン年代以降にポピュラー/インディーの垣根を越えて展開されていく「アンビエント・ポップ」の潮流の先駆者としても再定義しつつ、シュルレアリスティックで独特な「陽水節」の詩世界も、抽象性やリズム感の観点などから細かに分析している。

そして、本書中、最もステレオタイプに悩まされてきたであろう、時代を作り上げた一大プロデューサーである小室哲哉については、TMNでのファンクの「日本的」解釈を通じたファンクの解体と日本語ポップスにおける挑戦、彼の和製R&Bの推進者としての功績とジャム&ルイスとの近似、渋谷系の後進のミュージシャンへの眼差しや交流歴といった意外な光景までをも拾い上げ、そして、その後のマーケットの展開に対してビジネス/音楽面双方から着実に種を撒きつつ、その先で後の自身らの音楽的発展にも繋げるという、驚異的なブランディングの妙にも深くメスを入れた。

最終項を飾るのは、本書刊行当時の’24年に、結成35周年という大きな節目を迎えたMr.Childrenである。日本を席巻した「ミスチル現象」を経由し、音楽性を進化させた時期の作品を主に取り上げた本項では、長年のファンは勿論、若い世代の音楽リスナーの間でも極めて人気の高い『深海』(’96)を起点として、『BOLERO』(’97)、『DISCOVERY』(’99)、『Q』(’00)という、人間の内面世界に深く傾倒した特異な作品が残された時期にフォーカスしており、その内容も実に50ページ近いボリュームである。彼らのサウンド・クリエイターとしての類稀なる実験精神が発露されたこれらの作品群は、オリコン・チャート2位となった『Q』を除き、首位を勝ち取った記念碑的作品である(全てミリオン以上を記録している)。

サウンド・クリエイターとしての音楽的成功、スター・バンドとしての商業的成功の両面を達成したバンド最盛期とその前後を貫くMr.Childrenの入門記事として極めて充実している本項。キャリア中でも群を抜いて沈鬱な内容ながらも、邦楽名盤としても名高いトータル・アルバム(コンセプト・アルバム)である『深海』のバックグラウンドとそのサウンド・プロダクションの魅力を、ザ・モップスの星勝を引き合いに同氏の手掛けた先述の井上陽水とも結び付けながら丹念に解きほぐし、荒くハードな音像のバンド・サウンドにも力点を置いた『DISCOVERY』については、(同作にその影響が織り込まれていると思われることから)類似性がかねてより指摘されるRadiohead『OK Computer』(’97)との差異───つまり真逆の作品であるということを、それぞれ対称的なものとなった各バンドの「5人目のメンバー」であるプロデューサーの立ち位置と、ポスト・プロダクションに関する視点やマスタリング・エンジニア/スタジオによる仕事の方向性の違いから掘り下げている。

ちなみに、奇しくもRadioheadの次作『KID A』と本項の区切りとなる『Q』の(日本における)発売日は2000年9月27日と同日である(!)プロデューサーのナイジェル・ゴッドリッチとの仕事を継続しつつ、〈ワープ・レコーズ〉作品に触発された体験と、『OK Computer』の世界的な成功から陥った燃え尽き症候群などの要因からトム・ヨークが主導した新しい方向性の模索によって、何度も解散の危機に陥りながら作り上げた、「2000年代最高のアルバム」として名高いエクスペリメンタル・ロック/エレクトロニカの傑作『KID A』、本書でも挙げられている通り、小林武史から「プロデューサーへの反抗期」とボヤかれ(同時に「まるでかつてのジェームズ・ディーンのようでもあった」との賞賛も受け)ながら、桜井の自我やエゴを最大限に発露させた『Q』。それぞれ非常に対照的なバックグラウンドで制作されたアルバムであるが、共に明確な締切が存在していなかっただけでなく、(こちらは他にも多種多様な実験的なアプローチが散りばめられた作品ではあるが)前者のカットアップ・テクニックを用いた歌詞制作、後者の曲のテンポ(BPM)をダーツで決める/コード進行をくじ引きで決めるという、規則性にとらわれない実験的なコンポジションが共通している点が興味深い。パーソナルで親密な詩世界から離れ(歌詞自体も音楽から独立して存在するものではないとしてライナーノーツに掲載せず)、抽象性とシュルレアリスムを追求し、いたくメランコリックで耽美なオプティミズムの地平を描く『Kid A』の暗澹たる世界観に対し、そのジャケットが明示する通り、桜井が精神的に疲弊していたトラウマチックな『深海』からの脱出を象徴している『Q』は、”夢の中で自然と曲が降りてきた”というエピソードの知られる「ロードムービー」や、90年代初頭のJ-Popに通じる郷愁がよく滲んだエヴァーグリーンな「口笛」も収録され、内省と憂いを湛えたバックトラックに溶け合いながら、晴れやかで青々としたユーフォリアを放っている様子が対照的だ。

ところで、20年代以降、若い世代のリスナーを中心としてシューゲイザーやポスト・ハードコアといった音楽ジャンルが国内外を問わず、再び熱を帯びている中、kurayamisakaなどの若手バンドの台頭やゼロ年代の下北沢系ロック・バンドの再評価(近年アナログ・リイシューも活発化)などから浮かび上がるのが、オブスキュアやニューエイジ、シティ・ポップに続く、新たなキーワードとしての「邦楽ロック・リバイバル」である。そんな中で、後続にも強い影響を及ぼし続ける日本のロックの最も重要なピースを書籍の締めくくりに据えている事もまた印象深い。

本書を読み進めていく上で、音楽マニアというより、各アーティストの純粋ないちファンとして触れた読者にとっては、見慣れないキーワードや語彙に身構えてしまう瞬間もあるかもしれない。だが巻中のtofubeats氏とTOMC氏の対談に針を降ろすことで、基本はデフォルメの「J-Pop」という決して高尚ではない音楽に対して、肩肘張らずに接することの出来る気軽さもまた思い出せるはず。

書籍全体を通じ、挙げられる数々のキーワードや音楽的視点は、マニアの好奇心を擽るものであるが、現役のアンビエント/ビート・プロデューサーという肩書きを持ち、レアグルーヴやクラシック・ロック、ブラック・ミュージック、ディスコ、フリーソウルといった、TOMC氏自身の多種多様なバックボーンとそれらに裏打ちされた美学が強く浮かび上がってくる点もまた読み物として魅力的だ。この本に触れた方には、先述したアルバム『True Life』など、いちアーティストとしての同氏の作品にも是非触れてみて欲しい。本書は各セクションの終わりに、それぞれのテーマに即したSPOTIFYプレイリストへのQRコードが配されているが、先にアクセスしてそれらを水先案内としながら読み進めるのが吉だろう。

本書はまた、ジャンルやスタイルを横断した縦断的な聴取を軸に音楽を掘り進め、同時にアーカイブしていくこともより容易となった、サブスクリプション以降のプレイリスト文化から生み落とされたカルチャーの産物である。「(CDを)聴くまでは知り得なかった」最後の時代を経験しているミレニアル世代のリスナーでもあるTOMC氏自身が、俯瞰的な把握やアクセス、それに伴う審美眼の向上を可能とし、人々の物事の見方を大きく変容させた「音の図書館」としてのサブスクを、自身の足繁く通ったブックオフやレンタル・ショップ以上に使い倒しながら、自身のルーツを「再発見」していった賜物だ。最も身近に感じられるものであるからこそ高く聳えるのが、フラットな視点から見つめ直していく試みを阻む深い愛/憎の壁である。これを踏破していけるものは、やはり何よりも愛という名の飽くなき好奇心であろう。

本著と併せて、拙監修の『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』(TOMC氏もコラムを寄稿してくれている)や、『オブスキュア・サウンド 桃源郷的音盤640選』、『和レアリック・ディスクガイド』、『オブスキュア・シティポップ・ディスクガイド』、『新蒸気波要点ガイド (ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019)』、『ポップミュージックはリバイバルをくりかえす 「再文脈化」の音楽受容史』といったディスクガイド/書籍についても併せて目を通して頂くことで、リバイバル・カルチャーへの解像度がより高まるはずだ。(門脇綱生)

Text By Tsunaki Kadowaki

『J-POPの音楽的冒険 レアグルーヴ感覚で楽しむ日本のメジャーポップス』

著者 : TOMC

出版社 : DU BOOKS

発売日 : 2024.9.27

購入はこちら

関連記事

【FEATURE】

わたしのこの一冊〜

大切なことはすべて音楽書が教えてくれた

http://turntokyo.com/features/the-best-book-of-mine/