「1975年まで世界を半周し、クレイジーなアナーキストになり、

6年間アンダーグラウンド映画の制作に携わり、修道院に住んだりトラックで生活したりしていたんだ」

アンソニー・ムーア(ex-スラップ・ハッピー) 再発された幻のソロ作『Out』を語る

アンソニー・ムーア。“ノスタルジックでモダーンな響きを秘めた”この名前に心がはやる人はきっと、70年代に10代を過ごしプログレッシヴ・ロックの形骸化からパンクの勃興と衰退をリアルタイムで感じてきた世代だろう。マイク・オールドフィールド、ゴング、ヘンリー・カウ、タンジェリン・ドリーム、ファウストetc……アンダーグラウンドな未知のロックを繰り出すヴァージン・レコードの日本登場はピンク・フロイドやキング・クリムゾンだけでは飽き足りない探究心旺盛な少年の心を悩ましく揺さぶった。そんな異類異形の中から凛としたモノクロ写真のジャケットをまとって現れた英米独のハイブリッド、スラップ・ハッピー。

スラップ・ハッピーの音楽はタンゴやシャンソン、フォークなど種々の「軽音楽」の体裁を装ってはいるが、美しいメロディのそこかしこに薫り立つ透徹した多幸感が大きな特徴だ。「はっぴいえんど」のそれとは一億光年隔絶した「ハッピー」。その首謀者がアンソニー・ムーアなのだった。

1975年、スラップ・ハッピーはヘンリー・カウとの決して幸福とはいえなかった結婚を経て散開してしまう。歌姫ダグマーはヘンリー・カウとの駆け落ちを選択し、アンソニーの相棒ピーター・ブレグヴァドはジョン・グリーヴスと共にヘンリー・カウの一歩先を行く迷宮的アヴァン・ジャズロックの名作『Kew. Rhone.』を作った。そしてアンソニーは、暗鬱だったヘンリー・カウへの反動をモチベーションとしてスラップ・ハッピーの一歩先を行く夢幻的なフォークロックの名作『Out』(1976年)を作った……。だが『Out』は理不尽にも封印されてしまい、その後数十年の長きにわたり生き霊のようにコアなロック・マニアを悩ませ続けるアイコンと化した。

97年に《Voiceprint》から唐突にリリースされた『Out』のCDは、そっけない改悪ジャケットに加えて曲順も無惨にシャッフルされた不本意なものだった。それは私たちの飢えを増すだけのお茶濁しでしかなかった。だが人生とは捨てたものではない。そこからさらに20数年を経て、ついに2020年秋、ヒプノシスによる美しいジャケットを含めた完璧なオフィシャル・リイシューが実現した。我が十代の幻影と添い寝し続けた生き霊『Out』が蘇生したのだ。

『Out』はスラップ・ハッピーの通俗性と前衛性のコンバインをアップグレードさせた、いわばプログレッシヴAORである。例えば冒頭の「Stitch in Time」。イントロのリフは、独《Polydor》での実験的作品『Secrets of the Blue Bag(ブルー・バッグの秘密)』(1972年)の主題ドレミファソをレミソラシに置き換えたものだが、5音目の「シ」の8分音符の位置を2小節目から1音目に移し、3小節目以降は8分音符を2、3、4音目と小節毎にずらしていき6小節目で元のリフに戻る、というセルフ・オマージュとしてのプチ・ミニマル・ミュージックを展開してみせる。そんな頭脳的なイントロを従えて「だけど日々は過ぎ、気付けばまだ金持ちじゃない」と切々と歌われては脱帽するしかない。

他の曲もストリングス、コーラス、スライドギターをあしらった“普通の”ポップ・ソングを擬態してはいるが、その随所に強拍と弱拍が入れ替わる混合拍子が巧妙に仕組まれており「軽音楽」にはそぐわないコーダを伴った変奏曲の如きアレンジまで登場する。蕩けるように夢見がちなメロディに高度によじれたアレンジを施された楽曲が12曲、いずれも2〜3分の尺に収められているのは驚異的だ。つまり全曲シングルカットに対応できるミニマルなポップ・アルバム(A面6曲、B面6曲)を作ることでソロ・アーティストとしての成功を目指したのだ。ニック・ドレイクでいえば『Bryter Layter』に相当する“売れ線狙い”の意欲作であった。

だがプロジェクトは世に問うことすらなく却下されてしまう。その悲劇性が『Out』幻想といったものを生んでしまった側面もあるかも知れない。それでも『Out』が夢幻に彩られた正十二面体の音の万華鏡として結晶した比類なき作品であることに何ら変わりはないだろう。独《Polydor》での実験的作品の成果をロック/ポップスのフィールドへ巧みに溶かし込む手腕には奇をてらった作為性がなく自己顕示的な嫌味も一切感じられない。ここにあるのはシングル盤6枚分にパッケージされた幻視者のヴィジョンと痛ましいまでの純粋さの表出なのだ。だからこそ私たちは今なお惹かれ続ける。

(取材・文/柴山伸二(渚にて) 協力/Pヴァイン トップ写真/David Larcher 文中の*は柴山による注釈)

Interview with Anthony Moore

――私は10代の頃に1974年のスラップ・ハッピーの《Virgin》からのアルバムであなたの音楽に魅了され、それ以来リアルタイムであなたの音楽を聴き続けてきました。長年のファンとしてあなたにインタビューできる機会に恵まれた幸運に感謝しています。ただ、この限られたスペースであなたの素晴らしい音楽キャリアをすべて俯瞰することは難しいので『Out』のオリジナルの形での正式発売に関連する質問が中心になってしまうことをお許し下さい。

Anthony Moore(以下、A):もちろん。喜んで答えるよ。

――まず“Out”というタイトルが指し示す意味、ニュアンスを教えて下さい。“Out”はシンプルで明快な言葉ですが、逆にとても多くの意味が発生するのでその意味合いを汲みとることが難しいのです。

A:いろんな意味が込められているからこそ、“Out”というタイトルを選んだんだ。曖昧なままにしておいて、他の人が自分で決められるようにしておくのも時にはいいんじゃないかな。隠された意味はないけど(意味がないこと以外は)、自由を求める叫び声のようにも聞こえて面白いだろう。

――英語が母国語でない私にとってはスラップ・ハッピーの『Sort Of』というタイトルと並んで、謎めいた暗号のようにも思えます。アルバムには「Out」という曲は収録されていないので、何か特別な意味が込められていると思うのですが。

A:前述の通り、特に意味はないんだ。

――よろしければ「Sort Of」の示す意味も教えて下さい。

A:ピーター・ブレグヴァドとぼくはずっと、自分たちの音楽が本当に確固たる提示レベルに達した、とはなかなか確信できなかったんだ。スラップ・ハッピーのファースト・アルバムで初めてレコーディング・スタジオに入って、何の予備知識も計画もなく実験をしたり決断をしたりしていたから、最初の試みとしては正しいタイトルのような気がした。「That’s It」(これだ!)というよりは「Sort Of」(まあ、こんな感じ)かな、ってね。「Sort Of」には「nearly」(およそ、ほとんど)という意味もあるから、このタイトルがその後の新たな挑戦への可能性の扉を開いたのかもしれないね。

――ドリーミーなロック/ポップスのフォーマットに実験音楽の要素や混合拍子を巧みに織り込んだ『Out』は素晴らしいアルバムだと思います。ですがリリース直前になってプロジェクトが中止されてしまったのは《Virgin》の方針によるものだったのでしょうか? それともあなた自身の判断によるものだったのでしょうか?

A:もちろんぼくの判断ではなかった。まったくの謎(*)なんだ。(*日本盤CDの解説には、参加ミュージシャンのギャラやスタジオ代などプロジェクトの経費はすべて決済された上での《Virgin》側の一方的なキャンセルであることを示唆するアンソニーの発言が掲載されている)

――日本では、《Virgin》がパンク・ロックを優先する経営方針に転換したために発売中止になったという説と、あなたがパンク・ロックの台頭に衝撃を受けたためにポップなサウンドの『Out』を自ら封印したという説の両方が囁かれています。

A:そいつは面白い噂だ! でも確実に違うね。パンクに衝撃は受けなかった。1975年まで世界を半周し、クレイジーなアナーキストになり、6年間アンダーグラウンド映画の制作に携わり、修道院に住んだり、トラックで生活したりしていたんだ。ウィーンの活動家たち(*)のハプニングを目の当たりにしていたから、パンクには何もショックを受けなかったんだ。それどころか、パンクはかなり解放的なものだと思ったよ。単純に『Out』の曲はもっと前の時代、おそらく60年代後半に生まれたものだ。だからこそ、そこにはドリーミーなフォーク性があるんだ。パンクが75年から77年までのものだったとすると、その後の78年に出た次のアルバム『Flying Doesn’t Help』にはもっと多くの粗野な部分が見いだせると思う。(*1960年代のウィーンに現われた、身体加傷を伴う過激なパフォーマンスを行なったウィーン・アクショニズム一派のこと。ヘルマン・ニッチ、オットー・ミュール、ギュンター・ブルス、ルドルフ・シュワルツコグラーは、身体をマテリアルとして使用し、タブーに踏み込むようなショッキングな一連のアクション、パフォーマンスを展開した)

――私が『Out』を初めて聞いたのは1978年のことでした。当時ヴァージンから日本のレコード会社に送られてきたジャケットの試し刷りとプロモ・カセットを偶然入手した、一風変わった評論家でプロデューサーの阿木譲がローカル・ラジオで放送したのです。

A:ヨーロッパのミュージシャンの多くが阿木譲に大きな恩義を感じていると思う。悲しいことに彼は他界してしまったけれど、ぼくは彼から何十年にもわたって指導を受けた人物と強い友情を保っている。東瀬戸悟だ。彼は阿木譲と同じく音楽の偉人だ。ありがたいことに、彼は大阪の自宅からあらゆるジャンルの音楽を支援し続けている。彼のレーベル、HörenとAugenに注目してほしい。特殊な音楽への支援といえば、鈴木美幸(Yoshiyuki Suzuki)と東京にある彼の素晴らしいレコード店、Ftarriも同様に挙げておきたいね。

――私は放送を録音したカセットをその後約20年間聞き続けていました。『Out』は、スラップ・ハッピーの透明感が色彩を伴って(あたかも「Slow Moon’s Rose」の向こう側へ)飛躍したように感じさせました。スラップ・ハッピーにはどこかしら客観的な視点がありそれが知的な魅力を醸し出していたのですが、『Out』にはあなたの個人的なエモーションをダイレクトに語りかけてくるような親密さが溢れていたのです。ご自分ではどのようにお考えでしょうか?

A:ぼくが君の質問を正しく理解しているとすれば、『Out』は一歩後退していると同時に一歩前進していると言えると思う。後退というのは、60年代後半に夢中になっていた音楽に戻る……という意味だ。ぼくはフォーク・ミュージック、とりわけインクレディブル・ストリング・バンドのケルト音楽的なつづれ織りと、バート・ヤンシュのギターと声の激烈な美しさに深い愛着を感じていた。同時に、キャプテン・ビーフハートや初期のソフト・マシーンにも夢中だった。60年代のポップスにも魅了されていたし、もちろんボブ・ディランの天才ぶりからも逃れられなかったよ。「前進」とは、極端な緊張感に満ちたヘンリー・カウの雰囲気の中で数年間作業をしてきたことからの離脱だ。音楽的にも個人的にも挑戦的な時期だったんだ。彼らと作業をしている時にいつも感じていた重圧から解放されてうれしかったね。『Out』は喜びあふれる勝手気ままな逃避行のようなものだったんだ。

――『Out』は1997年に《Voiceprint》からCD発売されましたが、ジャケットは簡素なイラストに差し替えられ曲順も本来とは異なるものに変更されていました。これはあなたの意向によるものだったのでしょうか?

A:ノー。確かに《Voiceprint》にCD化の許可は出したけど、実は不満だったんだ。勝手に曲順が変えられただけでなく、ジャケットのトラック・リストもCDの曲順と一致していなかったんだよ! 今回の《Drag City》の再発LPはあらゆる面ではるかにいいね。

――ペリー・コモの「Catch a Falling Star」はあなたにとって唯一の他人の曲のカヴァーだと思いますが、この曲を取り上げようと思った理由を教えて下さい。

A:リズム・ギターとストラミング(*)がすべてだ。いつもトランス状態で何度も何度もギターをストラミングしている自分に気がつくんだ。ギターはおそらくオープン・チューニングで、そのサウンドも好きだったね。(*ピックを使わずに手首をきかせて指だけで弾くストロークのこと)

――ケヴィン・エアーズが2曲でベースをプレイしています。私はケヴィン・エアーズの一連のソロアルバムはもちろん、あなたがプロデュースした『Rainbow Takeaway』も大好きなのですが、ケヴィン・エアーズとの親交はどのようなものだったのでしょうか?

A:長くて、深くて、笑いが絶えなかったな(*)。(*「Long and deep and full of laughter」)

――『Out』の12曲は、各曲の濃密なアトモスフィアとアイディアにも関わらずほとんどが2〜3分のコンパクトなタイムに統一されており、どの曲でもシングルカットに対応できるように作られたのではないかと思います。この点で『Out』はザ・ロネッツ『Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica』の12曲入りLPに匹敵するポップの宝石箱であり、熟練したポップ職人の完璧な仕事のように思えます。

A::うーん、どうもありがとう。何も言えないよ。 ソングライティングには相変わらず没頭してしまうね……。

――『Sort Of』『Acnalbasac Noom』と、あなたの独《Polydor》での3枚のソロ・アルバム、これらすべてをプロデュースしたウーヴェ・ネッテルベック(Uwe Nettelbeck)についてお聞かせ下さい。『Reed, Whistle and Sticks』に感じられる形容し難いユーモア感覚は、あなたとウーヴェ・ネッテルベックが共有する感覚でもあったように思います。

A:映画と音楽の両方にとてつもなく鋭い感覚を持った偉大な男だった。彼がこの世を去ってからその重要性と悲しみを感じている。

――完成していたにも関わらず当時は発売中止となった二つの素晴らしい作品『Reed, Whistle and Sticks』と『Out』との間にある大きな音楽的距離は、アバンギャルドとポップの境界を自在に行き来するあなたの才能のスケールの大きさを示すものだと思います。今、この二つの作品を振り返ってどのように思われますか?

A:話が込み入ってしまうことをまずお詫びしておくよ。ぼくの考えでは、『Out』は『Reed, Whistle and Sticks』だけでなくそれ以外のすべての実験的な作品と関連性があるんだ。ぼくの言っているそれ以外の作品とは、アンダーグラウンドな映画やインスタレーションのための作曲や、『Pieces from the Cloudland Ballroom』や『Secrets of the Blue Bag』といったレコード、今日まで続いている他のプロジェクト(Touchでの『Arithmetic in the Dark』やケルンのa-musikでの『The Present is Missing』などを参照)のことを指しているんだけど。

以前、ぼくは《Virgin》(『Slapp Happy』『Out』)や《Quango》(『Flying Doesn’t Help 』)、《Do It》(『World Service』)、《Parlophone EMI》(『The Only Choice』)といったレコード会社のために作った音楽はすべてパラレル・ワールドに属していると思っていた。ここは作曲や実験という「シリアスな」作業に没頭する場所「ではない」ってね。でもこれは未熟な間違いだった。今となっては少し愚かだったと感じているんだ。ミニマリズムや反復、テープやセルロイド(映画のフィルム)の作業と、クラシックな3分間の歌物の構成を練ることには深いつながりがあると思う。ヴァースやコーラス(*)であれ、磁気テープのループであれ、それらはすべて同じような組み合わせや技術的な方法で扱われる「メディア」なんだよ。そして、それらはすべて同様に、積極的に関わるのがすごく楽しいんだ!(*日本でいう「Aメロ」や「サビ」のこと)

――日本のファンの間では、『Out』のテストプレス盤は作られておらずジャケットの試し刷りとプロモ・カセットだけが存在する、というのが何10年も定説となっているのですが、これは本当でしょうか?

A:ぼくの知る限り、それは間違いなく本当だ。ヴァイナルはおろか、アセテート盤のテスト・プレスすら作られなかったと思う。だからこそ、阿木譲に救われて45年間保存されていた空っぽのオリジナル・カヴァーがついに本来の用途で満たされたことはとてもうれしいことなんだよ!

――あなたの「無人島に持って行くレコード」を教えて下さい。アルバム単位、曲単位でも結構です。私の「無人島に持って行くレコード」のトップはもちろん『Out』です。

A:ベアトリス・フェレイラ(Beatriz Ferreyra)やエリアン・ラディーグ(Eliane Radigue)、初期のシュトックハウゼン、宇都宮泰のテクニカルな作品、コーネリアス・カーデューの『The Great Learning』、ギャヴィン・ブライアーズ、そしてぼくが幸運にも共演できた3人の音楽家、安永哲郎、イトケン、大城真の音楽。これらの作品はどれも長い命を持っていると思う、無人島で数十年間一人ぼっちとなると重要なことだ。いわゆる歌はあまりにもたやすく「記憶」されて、脳内で擦り切れてしまうかもしれないからね。

――どうもありがとうございました。

A:どういたしまして。ありがとう。

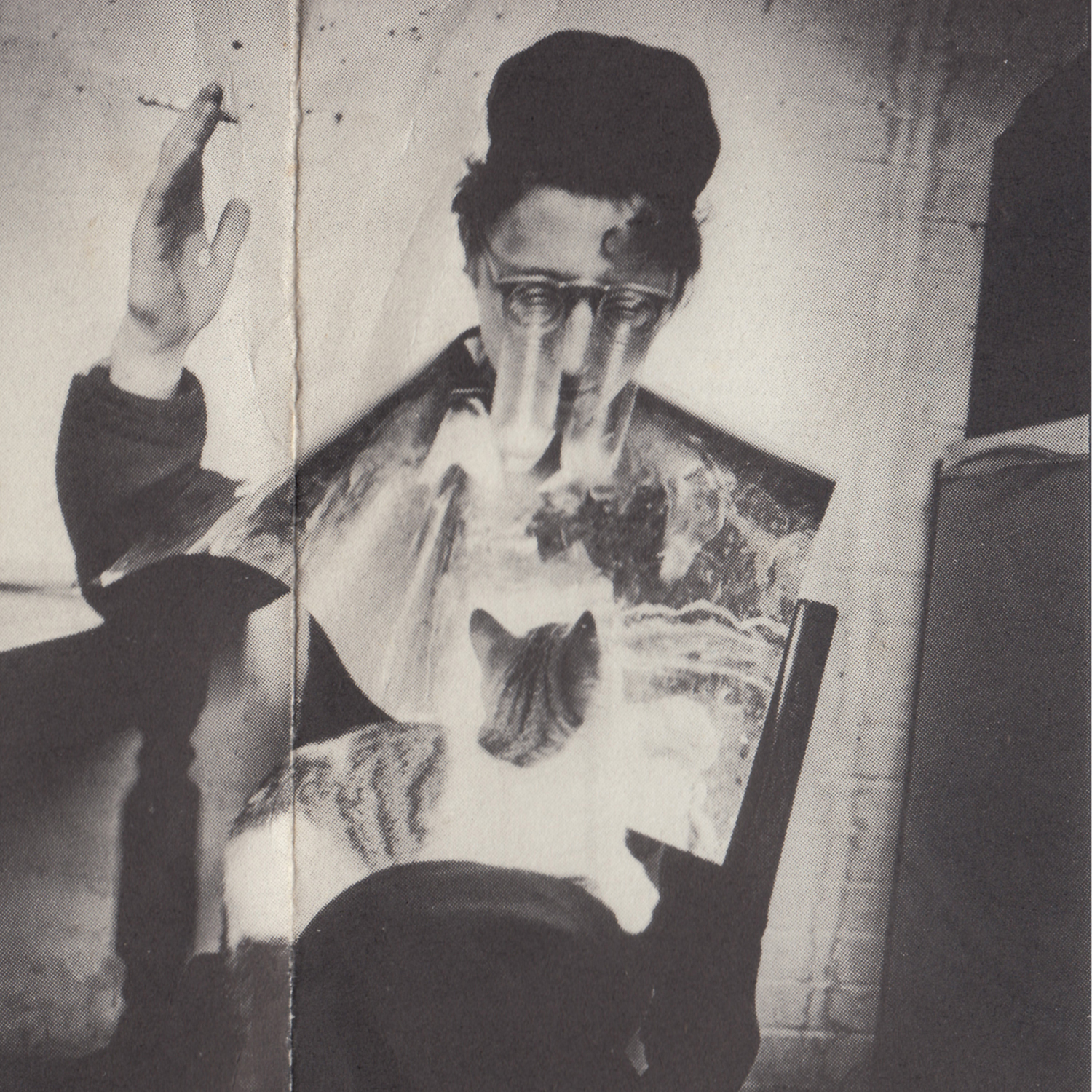

2017年来日時にHacoさんが撮影された1枚

『FOREVER RECORDS』東瀬戸悟さん所有のシングルのスリーヴを広げたもので、2017年の来日のフライヤーに使った写真。撮影:David Larcher

Anthony Moore

Out

LABEL : Drag City / P-Vine

RELEASE DATE : 2020.11.18

購入はこちら

Tower Records / HMV / Amazon / iTunes

Text By Shinji Shibayama